|

Eine kleine Geschichte, die ich selbst erlebt habe, können Sie hier lesen und/oder hören: Vati kehrt heim.

Meine Erinnerungen an die Neunkircher Straßenbahn finden Sie auf der Seite Straßenbahnen 3.

Erinnerungen an Radio Saarbrücken gibt es auf dieser Seite.

Die Hütte und der Ruß

Ich wurde im Mai 1942 im dritten Stock des Hauses Hüttenbergstraße

4 (siehe roten Pfeil)

in Neunkirchen

geboren (Hausgeburten waren damals noch die Regel). Es war das Anwesen

des alten Uhrmachers Schley, und wir wohnten bis zu meinem 17.

Lebensjahr dort am unteren Hüttenberg. Nomen (der Straße) est Omen, und

so war die Hütte, also das Neunkircher Eisenwerk,

keine 300 m Luftlinie weit von ihr entfernt. Eine Folge dieser engen

Nachbarschaft war, dass meine Mutter, wie alle Hausfrauen

in der Umgebung, jeden Tag den schwarzen Ruß von den Außenfensterbänken

unserer Wohnung abkehren musste,

den die Hochöfen Tag und Nacht in die Neunkircher Luft schleuderten.

Auf den Straßen der Innenstadt bekam man öfter mal ein Ruß- oder

Staubkorn ins Auge, und mit hellen Kleidern setzte man sich besser

nicht auf eine Bank oder eine Mauer, weil diese ebenfalls leicht

"verrußt" zu sein pflegten. Im Winter war nur der ganz frisch gefallene

Schnee

richtig weiß,

denn innerhalb weniger Minuten verwandelte der Ruß,

der sich darauf niederließ, seine Farbe in ein

tristes Grau. Schnee, der schon längere Zeit auf

der Erde lag, sah aus wie mit schwarzem Pulver bestreut.

In den anderen Hüttenstandorten wie Burbach,

Völklingen und Dillingen war dies wohl nicht anders... Ich wurde im Mai 1942 im dritten Stock des Hauses Hüttenbergstraße

4 (siehe roten Pfeil)

in Neunkirchen

geboren (Hausgeburten waren damals noch die Regel). Es war das Anwesen

des alten Uhrmachers Schley, und wir wohnten bis zu meinem 17.

Lebensjahr dort am unteren Hüttenberg. Nomen (der Straße) est Omen, und

so war die Hütte, also das Neunkircher Eisenwerk,

keine 300 m Luftlinie weit von ihr entfernt. Eine Folge dieser engen

Nachbarschaft war, dass meine Mutter, wie alle Hausfrauen

in der Umgebung, jeden Tag den schwarzen Ruß von den Außenfensterbänken

unserer Wohnung abkehren musste,

den die Hochöfen Tag und Nacht in die Neunkircher Luft schleuderten.

Auf den Straßen der Innenstadt bekam man öfter mal ein Ruß- oder

Staubkorn ins Auge, und mit hellen Kleidern setzte man sich besser

nicht auf eine Bank oder eine Mauer, weil diese ebenfalls leicht

"verrußt" zu sein pflegten. Im Winter war nur der ganz frisch gefallene

Schnee

richtig weiß,

denn innerhalb weniger Minuten verwandelte der Ruß,

der sich darauf niederließ, seine Farbe in ein

tristes Grau. Schnee, der schon längere Zeit auf

der Erde lag, sah aus wie mit schwarzem Pulver bestreut.

In den anderen Hüttenstandorten wie Burbach,

Völklingen und Dillingen war dies wohl nicht anders...

Die "Hütte-Tuut"

Akustisch wurde unser Tagesablauf

von der Hütte mitbestimmt. Fünfmal ertönte

jeden Werktag "die

Tuut"

der Hütte - und zwar sehr lautstark. Das war "das Signalhorn"

(hochdeutsche Verballhornung von "die Tuut"), welches an Werktagen die

Halbschicht bzw. den Schichtwechsel für die Hüttenarbeiter ankündigte.

Dies geschah alle vier Stunden: um 6, 10, 14, 18 und 22 Uhr. Wenn wir

Kinder (also mein drei Jahre älterer Bruder Klaus und ich) unsere Mutti

fragten, wann wir vom Spielen zum Abendessen nach Hause kommen sollten,

antwortete sie in der Regel "Wenn die Hütte tutet" - also immer um

Punkt sechs.

Sammeln in der Nachkriegszeit

An anderer Stelle dieser Website wird u.a. vom "Kolle-glausches"

aus Eisenbahnlokomotiven in Saarbücken gesprochen (siehe hier). Bei

uns in Neunkirchen lief das anders. In den ersten Jahren nach dem Krieg

zog unsere Mutter manchmal abends, wenn es schon anfing, dunkel zu

werden, mit uns Kindern - unser Vati war ja noch in russischer

Kriegsgefangenschaft - vom Hüttenberg aus in die hintere

Wellesweilerstraße. Dort, wo schon keine Häuser mehr standen, klaubten

wir ein Stück vom Straßenrand entfernt einige Kohlenbrocken aus der

Erde und brachten sie in einem mitgeführten Ziehwäänsche nach Hause. Dort dienten sie dann als Heizmaterial für unseren großen Küchenherd.

Weil

es kurz nach dem Krieg nicht genug zu essen gab, führte uns meine

Mutter manchmal in den Neunkircher "Ziehwald", wo wir dann fleißig Bucheckern sammelten.

Zu Hause haben wir unsere Funde zuerst sorgfältig verlesen und danach

aus ihrer braunen Schale herausgelöst. Und nachdem Mutti sie auf der

Herdplatte vorsichtig geröstet hatte, haben sie uns richtig gut

geschmeckt.

Hierzu teilte uns Gabriel Peifer kürzlich mit: Ich gehöre nicht in die Nachkriegszeit. Mein Vater hat

mich aber als kleinen Bub bekannt gemacht mit einer besonderen Leckerei aus

dieser Zeit, die von den Kindern damals (zumindest mal in Dillingen/Pachten) im

Frühjahr begeistert gesammelt und verzehrt wurde: Robinienblüten, die damals

fälschlicherweise als Akazienblüten bezeichnet wurden. Sie schmecken leicht süß

und haben natürlich einen blumigen Beigeschmack. Für Leute wie mich, die es

nicht grade so süß mögen, sind die Blüten wirklich eine

Delikatesse.

|

Bei uns zu Haus

Wir

wohnten anfangs im dritten, später im zweiten Stock des Hauses am

Hüttenberg 4. Ich erinnere mich noch gut: Es gab dort ein Wohnzimmer,

das Eltern- und das Kinderschlafzimmer

und natürlich unsere Küche. Darin stand ein großer Kohlen-Herd, auf und

in dem meine Mutter kochte und backte. Dadurch war es in der Küche auch

im Winter immer schön warm.

In den fünfziger Jahren gab es ja noch richtige Winter - wir konnten

zwei, drei Monate lang fast jeden Tag Schlitten fahren - und richtige

Sommer - wir gingen den ganzen Sommer über fast täglich ins Freibad

(Kasbruch oder Lakaienschäferei - siehe auch unsere Freibäder-Seite unter Neunkirchen!).

Wenn wir im Winter vor Kälte zitternd aus dem Schnee nach Hause

zurückkamen, hatte uns die liebe Mutti unsere Pantoffeln zum Aufwärmen

schon in den Backofen in der Küche gestellt, und wir schlüpften dann

glücklich hinein...

Wie gut das unseren halb erfrorenen Füßen tat! Wir

wohnten anfangs im dritten, später im zweiten Stock des Hauses am

Hüttenberg 4. Ich erinnere mich noch gut: Es gab dort ein Wohnzimmer,

das Eltern- und das Kinderschlafzimmer

und natürlich unsere Küche. Darin stand ein großer Kohlen-Herd, auf und

in dem meine Mutter kochte und backte. Dadurch war es in der Küche auch

im Winter immer schön warm.

In den fünfziger Jahren gab es ja noch richtige Winter - wir konnten

zwei, drei Monate lang fast jeden Tag Schlitten fahren - und richtige

Sommer - wir gingen den ganzen Sommer über fast täglich ins Freibad

(Kasbruch oder Lakaienschäferei - siehe auch unsere Freibäder-Seite unter Neunkirchen!).

Wenn wir im Winter vor Kälte zitternd aus dem Schnee nach Hause

zurückkamen, hatte uns die liebe Mutti unsere Pantoffeln zum Aufwärmen

schon in den Backofen in der Küche gestellt, und wir schlüpften dann

glücklich hinein...

Wie gut das unseren halb erfrorenen Füßen tat!

Später stand in unserer Küche auch ein Kühlschrank - es war ein Elektrolux - der ganze Stolz meiner Mutter (siehe Foto!).

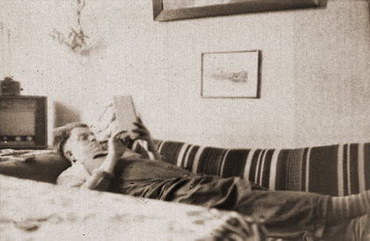

Ganz wichtig war in unserer Wohnung natürlich das Radio! Anfangs

musste sich ein alter Vorkriegs-Volksempfänger sein Gnadenbrot bei uns

verdienen, aber als das Geschäft meines Vaters anfing, gut zu laufen

(er hatte nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft - siehe Vati kehrt heim!

- einen Fensterreinigungsbetrieb aufgebaut), bekamen wir einen schönen

großen Apparat. Es war ein Philips, mit 18 cm Lautsprecher und fünf

Röhren, einer Tonblende und einem Magischen Auge. Er hatte LW, MW, KW

und sogar schon UKW! Später stand oben auf dem Apparat noch eine

drehbare Antenne mit einem kleinen HF-Verstärker. Wir

hörten meistens natürlich Radio Saarbrücken,

manchmal aber auch den Südwestfunk, abends auch mal Frankfurt,

Stuttgart oder sogar München (dort gab es, ich glaube mittwochs, immer

ein schönes Wunschkonzert!). Das Radio besitze ich noch heute; ob es

noch "spielt", habe ich lange nicht mehr ausprobiert. Man kann es auf

dem Foto oben links hinter dem Sofa sehen, auf dem unser Vati sich nach

dem Mittagessen ausruhte, bevor er wieder zur Arbeit ging (mehr zu dem Radio: siehe auf unserer Seite Radio Saarbrücken - Erinnerungen!).

Einen Fernseher bekamen wir allerdings erst in den 60er-Jahren, und

zwar natürlich "gebraucht", nachdem mein Großvater gestorben war

(Schreinermeister i.R. Ernst Freyer, er wohnte auf dem Ruhstock 3).

Deshalb kam ich leider nie in den "Genuss", das Programm unseres ersten

saarländischen Fernsehsenders TELESAAR zu schauen. (Mehr zum Thema "Radio und Fernsehen" finden Sie in unserem Kapitel RADIO+TV.)

Jeden Samstag "Badespaß"

Unser

Klo befand sich eine halbe Etage tiefer in dem Haus - es war auch im

Winter kalt, da ohne Heizung. Ein Badezimmer? Was ist das denn??? Sowas

kannten wir nicht. Ich hatte als

Kind zwar mal gehört, dass es so etwas wie eine "Brause" geben solle

(erst später sagte man "Dusche" dazu), aber gesehen hatte ich so etwas

noch nie. Wir wurden gebadet, und zwar in der Küche. Einmal in der Woche - natürlich samstags - war "Badetag".

Meine Mutter platzierte so um 6 oder halb 7 unsere Zink-Badewanne

mitten in die Küche, stellte in mehreren großen Töpfen Wasser auf den

heißen Kohlenofen und schüttete es in die Wanne, sobald es warm war.

Dann badeten wir nacheinander darin - alle in derselben Füllung, zuerst

mein Bruder Klaus, dann ich (oder umgekehrt) und wenn wir im Bett

lagen, stieg

auch unsere Mutti hinein. (Vati war ja bis 1948 in Russland). In der

Wanne wurden wir mit Kernseife gewaschen, und so nahm das Wasser einen

zunehmend dunkler werdenden Grauton an. Die ganze Prozedur war wohl

nicht besonders hygienisch, aber wie hätte man die Baderei sonst

bewerkstelligen sollen? Die Woche über wuschen wir uns jeden Abend, so

gut es ging, am Spülbecken in der Küche. Unser

Klo befand sich eine halbe Etage tiefer in dem Haus - es war auch im

Winter kalt, da ohne Heizung. Ein Badezimmer? Was ist das denn??? Sowas

kannten wir nicht. Ich hatte als

Kind zwar mal gehört, dass es so etwas wie eine "Brause" geben solle

(erst später sagte man "Dusche" dazu), aber gesehen hatte ich so etwas

noch nie. Wir wurden gebadet, und zwar in der Küche. Einmal in der Woche - natürlich samstags - war "Badetag".

Meine Mutter platzierte so um 6 oder halb 7 unsere Zink-Badewanne

mitten in die Küche, stellte in mehreren großen Töpfen Wasser auf den

heißen Kohlenofen und schüttete es in die Wanne, sobald es warm war.

Dann badeten wir nacheinander darin - alle in derselben Füllung, zuerst

mein Bruder Klaus, dann ich (oder umgekehrt) und wenn wir im Bett

lagen, stieg

auch unsere Mutti hinein. (Vati war ja bis 1948 in Russland). In der

Wanne wurden wir mit Kernseife gewaschen, und so nahm das Wasser einen

zunehmend dunkler werdenden Grauton an. Die ganze Prozedur war wohl

nicht besonders hygienisch, aber wie hätte man die Baderei sonst

bewerkstelligen sollen? Die Woche über wuschen wir uns jeden Abend, so

gut es ging, am Spülbecken in der Küche.

Von

den frühen 50er Jahren an trabten wir dann alle Mann einmal in der

Woche (!) freitags oder samstags nachmittags zu der öffentlichen

Badeanstalt in der Bachschule. Hier waren im Untergeschoss eine

Anzahl von richtigen, großen Badewannen in abgeschlossenen Zellen

eingerichtet worden, und man konnte für einen kleinen Betrag (ich

glaube, 50 Franken) dort baden. Frische Wäsche, Seife und Handtücher

musste man natürlich von

zu Hause mitbringen.

Das

Foto mit der Zink-Badewanne ist nicht aus meiner eigenen Familie,

sondern wurde mit freundlicher Genehmigung folgendem Buch entnommen:

Lauterbach - Eine Reise in Bildern durch 300 Jahre Ortsgeschichte. ©

2006 Heimatkundlicher Verein Warndt e.V., Völklingen.

|

Beim Abendessen Beim Abendessen

Kurz nach dem Krieg waren die

Lebensbedingungen sehr bescheiden. Vati war ja noch

in Gefangenschaft [1], und erst später konnte Mutti etwas nebenher

verdienen. Zum Abendessen bekamen wir ein paar Scheiben Brot mit Margarine, manchmal auch mit was

drauf, ein wenig Wurst oder Käse, oder Harzschmier [2],

je nachdem, was unsere Mutter gerade bekommen konnte. Ich erinnere

mich jedoch sehr gut an eine kleine, aber wichtige

Begebenheit. Es muss in den Jahren gewesen sein, als

es den Leuten an der Saar allmählich wieder etwas besser

ging [3]. Da sagte eines Abends unsere

Mutti beim Essen zu uns Kindern: "Ihr braucht jetzt

nicht mehr zu fragen: Krieg

ich noch ein Brot?, sondern ihr könnt jetzt sagen: Ich hätte gerne noch

ein Brot!"

[1] siehe Vati kehrt heim; [2] Brot mit Fenner Harz (Zuckerrübensirup); [3] siehe Saar-Geld

unter B2)

Die Glocken der Christuskirche

Wir Kinder spielten gerne in

den Ruinen, die der Krieg uns in vielen

Straßen der Stadt hinterlassen hatte, oder am

"Beet" mit dem bekannten Eisengießer-Standbild.

Es befand sich direkt gegenüber dem Haus, in dem

wir wohnten, und war im Sommer später mit vielen hübschen

Blumen bepflanzt. Wir spielten auch am Unteren Markt und um die Christuskirche herum, die nur etwa fünfzig

Meter von unserem Haus entfernt stand. Ihr Glockenläuten

begleitete meine gesamte Kindheit und Jugend. Jeden Tag erschallte es

um 7, 12 und 19 Uhr mit nur einer Glocke, und sonntags und an

Feiertagen vor dem Gottesdienst mit dem vollen Geläut. So ersetzten uns

die Glocken zusammen mit der "Tuut" der Hütte (siehe

oben) jegliche

Uhren. Da wir im 3.Stock wohnten, waren wir fast direkte

Nachbarn der Glocken. Aber ihr Läuten war für

uns so selbstverständlich, dass es uns nie in den

Sinn kam, sie als störend zu empfinden. Im Gegenteil,

ich erinnere mich noch heute gerne an ihren Klang und

freue mich jedes Mal, wenn ich Kirchenglocken läuten

höre. Wir Kinder spielten gerne in

den Ruinen, die der Krieg uns in vielen

Straßen der Stadt hinterlassen hatte, oder am

"Beet" mit dem bekannten Eisengießer-Standbild.

Es befand sich direkt gegenüber dem Haus, in dem

wir wohnten, und war im Sommer später mit vielen hübschen

Blumen bepflanzt. Wir spielten auch am Unteren Markt und um die Christuskirche herum, die nur etwa fünfzig

Meter von unserem Haus entfernt stand. Ihr Glockenläuten

begleitete meine gesamte Kindheit und Jugend. Jeden Tag erschallte es

um 7, 12 und 19 Uhr mit nur einer Glocke, und sonntags und an

Feiertagen vor dem Gottesdienst mit dem vollen Geläut. So ersetzten uns

die Glocken zusammen mit der "Tuut" der Hütte (siehe

oben) jegliche

Uhren. Da wir im 3.Stock wohnten, waren wir fast direkte

Nachbarn der Glocken. Aber ihr Läuten war für

uns so selbstverständlich, dass es uns nie in den

Sinn kam, sie als störend zu empfinden. Im Gegenteil,

ich erinnere mich noch heute gerne an ihren Klang und

freue mich jedes Mal, wenn ich Kirchenglocken läuten

höre.

Info zur Christuskirche:

Sie wurde beim letzten Luftangriff der Amerikaner auf Neunkirchen am

15. März 1945 getroffen und brannte innen aus. Nur sechs Tage später

marschierten amerikanische Soldaten in Saarbrücken und Neunkirchen ein,

und der Krieg war für das Saarland zu Ende. Erst am 6. Februar 1949

konnte die Kirche wieder eingeweiht werden. Das Foto habe ich als Kind mit meiner "Agfa Clack" aus unserem Wohnzimmerfenster

heraus aufgenommen. Der helle PKW war wohl ein Peugeot 203. Rechts hinter der Kirche ist der Untere Markt zu sehen.

Im Kindergarten

Als ich drei Jahre alt war, brachte mich meine Mutti jeden Morgen zum Kindergarten an der Marienkirche.

Dazu mussten wir fast den ganzen Hüttenberg hinaufgehen. Aus dieser

Zeit erinnere ich mich an ein aufregendes Ereignis. Eines Tages brach

ein großer schwarzer Vogel, es muss wohl ein Rabe oder eine Krähe

gewesen sein, durch ein Oberlicht an der großen Fensterfront hindurch.

Glasscherben fielen zu Boden und klirrten laut, und der große Vogel

flatterte, wahrscheinlich verletzt, am Boden und krächzte laut. Die

ältere Schwester,

die den Kindergarten leitete, hieb mit ihrem Gehstock auf das arme Tier

ein, bis es keinen Ton mehr von sich gab. Ich hatte, wie die anderen

Kinder, große Angst und musste noch lange an dieses schreckliche

Ereignis denken.

In der Volksschule (bitte beachten Sie zum Thema Schule auch unsere Seite "Schule im Saarstaat"!)

|

|

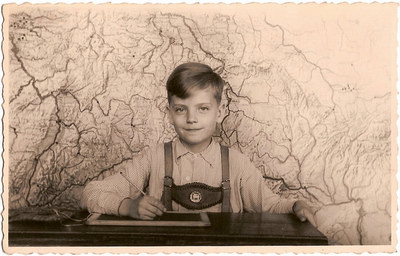

Mit sechs Jahren kam ich in die Volksschule. Auf diesem Foto sieht man mich

(links) mit meinem Freund Emil Hübchen im Jahr

1948 an unserem ersten Schultag. Meine Mutti hat uns

anlässlich dieses wichtigen Ereignisses vor der

Mauer der Christuskirche fotografiert. Emil wohnte uns

schräg gegenüber, neben dem Gasthaus Rettig.

Seine Eltern hatten dort ein Eisenwarengeschäft. Zwei

oder drei Jahre vorher war Emil in denselben Kindergarten

gekommen, den ich schon seit ein paar Wochen besuchte. Emil weinte den ganzen Vormittag bitterlich,

und ich versuchte die ganze Zeit über, ihn zu trösten,

was mir aber nur kurzfristig gelang. Mit sechs Jahren kam ich in die Volksschule. Auf diesem Foto sieht man mich

(links) mit meinem Freund Emil Hübchen im Jahr

1948 an unserem ersten Schultag. Meine Mutti hat uns

anlässlich dieses wichtigen Ereignisses vor der

Mauer der Christuskirche fotografiert. Emil wohnte uns

schräg gegenüber, neben dem Gasthaus Rettig.

Seine Eltern hatten dort ein Eisenwarengeschäft. Zwei

oder drei Jahre vorher war Emil in denselben Kindergarten

gekommen, den ich schon seit ein paar Wochen besuchte. Emil weinte den ganzen Vormittag bitterlich,

und ich versuchte die ganze Zeit über, ihn zu trösten,

was mir aber nur kurzfristig gelang.

Unsere Volksschule war die Bachschule am Nordufer, direkt an der Blies.

Ich habe bis heute nicht vergessen, wie uns unser Naturkundelehrer

(ich glaube, es war Herr Hummel, einer der wenigen Männer

im Kollegium, so kurz nach dem Krieg) bei einer kleinen

"Exkursion" zur Blies, die direkt am Schulhaus vorüber- fließt,

erklärte, wie man die Uferseite eines Flusses

oder Baches korrekt bezeichnet: Wenn du mit dem Rücken

zur Quelle stehst und in die Richtung schaust, in die

das Gewässer fließt, dann ist das Ufer

rechts von dir das "rechte Ufer" und umgekehrt.

Ich habs seitdem nie vergessen. Erstaunlicherweise führte

man uns Knirpsen in der Volksschule schon damals ziemlich

häufig einen Film vor, Naturfilme oder auch Märchenfilme.

Das waren immer die schönsten Stunden in meiner

damaligen Volksschulzeit.

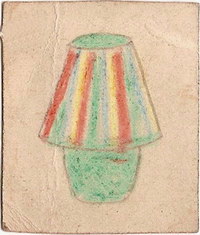

Meine Klassenlehrerin war "Fräulein Gräser", sie wohnte in Ottweiler und war mittleren

Alters. Für gute Leistungen schenkte sie uns manchmal

ein von ihr selbst gemaltes "Fleißkärtchen"

(hier links das

einzige, das ich je bekam). Bei schlechtem Benehmen gab es auch schon mal ein paarschmerzhafte

Schläge mit einem Stöckchen oder Lineal auf die Finger. Dies war wohl

eine der damals "dringend notwendigen" Erziehungsmethoden. Denn da so

kurz nach dem Krieg akuter Lehrermagel herrschte, waren wir nicht

weniger als 72 Kinder in der ersten Klasse, mit nur einer Lehrerin! Meine Klassenlehrerin war "Fräulein Gräser", sie wohnte in Ottweiler und war mittleren

Alters. Für gute Leistungen schenkte sie uns manchmal

ein von ihr selbst gemaltes "Fleißkärtchen"

(hier links das

einzige, das ich je bekam). Bei schlechtem Benehmen gab es auch schon mal ein paarschmerzhafte

Schläge mit einem Stöckchen oder Lineal auf die Finger. Dies war wohl

eine der damals "dringend notwendigen" Erziehungsmethoden. Denn da so

kurz nach dem Krieg akuter Lehrermagel herrschte, waren wir nicht

weniger als 72 Kinder in der ersten Klasse, mit nur einer Lehrerin!

Ich

selbst bekam in der Volksschule nur einmal eine runtergehauen -

"natürlich" völlig zu Unrecht und ganz ohne pädagogisches Gespür. Ich

erinnere mich noch gut daran, dass ich an diesem Tag über irgend etwas

so traurig war, dass ich meinen Kopf auf die Schulbank legte und

bitterlich weinte. Meine Lehrerin kam auf mich zu und fragte mich

mehrmals, was denn los sei, ich war aber so aufgelöst, dass ich nicht

antworten konnte. Plötzlich wurde sie zornig, schlug mir mit der Hand

auf den Hinterkopf und sagte "So, jetzt weißt du wenigstens, warum du

heulst". Ich kleiner Knirps verstand die Welt nicht mehr. Inzwischen,

nach über 60 Jahren, hab ich ihr natürlich längst verziehen...

Alle Fotos dieser Seite (außer Badewanne): Rainer Freyer

Diese

Seite wurde begonnen am 9.10.2009 und zuletzt bearbeitet am 10.5.2020

|