|

In

meiner gesamten Kindheit und Jugendzeit war das Radio unser ständiger

Begleiter während des ganzen Tages. Als ich mit etwa zwölf Jahren

einige Monate wegen einer schweren Gelenkentzündung in der Kinderklinik

Neunkirchen-Kohlhof verbringen musste, hatte ich das große Glück, dass

mir die liebe

Schwester Agnes eines Tages ihr privates kleines Radio von zu Hause

mitbrachte und auf meinen Nachttisch stellte. So konnte ich von da an

in meinem Krankenbett den Märchenonkel hören und natürlich auch viel Musik!

Wir hatten sogar ein gemeinsames Lieblingslied: "Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere..."

(von Peter Alexander und Leila Negra), das damals gerade neu

herausgekommen war und oft im Radio gespielt wurde.

Zu jener Zeit gab es am Morgen und am Nachmittag noch recht lange Sendepausen im Radio; sie dauerten jeweils

zwei bis drei Stunden. Dann wartete ich in meinem Krankenbett immer mit Spannung

auf den erneuten Sendebeginn morgens um 11 Uhr bzw. nachmittags um vier oder fünf. Etwa zehn Minuten vorher begann immer das wiederholte Abspielen des

Pausenzeichens. Bei Radio Saarbrücken wurden dafür bis 1956 die ersten acht Töne

des Volksliedes "Kein schöner Land in dieser Zeit" gespielt, das ich

schon von meiner Mutter und aus der Schule kannte.

Pausenzeichen von Radio Saarbrücken: Zum Anhören bitte hier auf den Lautsprecher und dann auf

"Öffnen" klicken! >

(Infos über die verschiedenen Pausenzeichen des Saarbrücker Senders: Siehe Seite Radio Saarbrücken 1, Abschnitt 9) Pausenzeichen).

Dann

endlich kam die Ansage:

"Hier ist Radio Saarbrücken. Guten Morgen, liebe Hörer, wir setzen nun

unser Programm fort." Danach folgte eine Programmvorschau, und nun

begannen die Sendungen. Die morgendliche Sendepause wurde erst ab 1963

ausgefüllt, und zwar durch die damals neue Sendung "90 Bunte

Funkminuten" mit Klaus Groth.

Aber schon lange vorher fiel in den 50er-Jahren einmal die Sendepause aus. Und das kam so: Es war am Rosenmontag

1958 oder 1959. Radio Saarbrücken sendete schon den

ganzen Morgen fröhliche Fastnachtsmusik, und viele Hörer meldeten sich

telefonisch im Funkhaus, um sich dafür zu bedanken: "Tolle Musik

- macht weiter so!" Ernst Becker erzählte mir, dass er an diesem Tag

Dienst in der Tontechnik hatte und sich mit seinen Kollegen über die positive Resonanz zu ihrem Programm freute. Der LvD (Leiter vom Dienst) Alfred Zerndt (siehe Foto auf Seite Radio Saarbrücken im Abschnitt 15b) saß

in der Ton-Regie an den Reglern. Bald stand die nachmittägliche

Sendepause von 14:30 bis 17 Uhr bevor. Von der Sendeleitung war wohl

schon niemand mehr im Haus, als sie plötzlich auf eine verrückte Idee

kamen. Der LvD telefonierte mit den Kollegen in Heusweiler und wies sie

an, den Sender heute um halb drei nicht abzuschalten, denn es

werde "durchgesendet"! Das hatte es zwar noch nie gegeben, aber die

Männer in Heusweiler machten mit. Und in

der Wartburg legten die Techniker nun auch noch nach 14:30 Uhr non stop

Karnevalslieder ohne jede Ansage auf - und die eigentlich

vorgeschriebene Sendepause fiel einfach aus! Begeisterte Höreranrufe

kamen im Funkhaus an, und so sendeten sie fröhlich weiter. Als sie die

Platte "Der Lachende Vagabund" von Fred Bertelsmann spielten,

versammelten sie sich im Sprecherraum vor dem Mikrofon und lachten über

den Sender mit. Aber schon lange vorher fiel in den 50er-Jahren einmal die Sendepause aus. Und das kam so: Es war am Rosenmontag

1958 oder 1959. Radio Saarbrücken sendete schon den

ganzen Morgen fröhliche Fastnachtsmusik, und viele Hörer meldeten sich

telefonisch im Funkhaus, um sich dafür zu bedanken: "Tolle Musik

- macht weiter so!" Ernst Becker erzählte mir, dass er an diesem Tag

Dienst in der Tontechnik hatte und sich mit seinen Kollegen über die positive Resonanz zu ihrem Programm freute. Der LvD (Leiter vom Dienst) Alfred Zerndt (siehe Foto auf Seite Radio Saarbrücken im Abschnitt 15b) saß

in der Ton-Regie an den Reglern. Bald stand die nachmittägliche

Sendepause von 14:30 bis 17 Uhr bevor. Von der Sendeleitung war wohl

schon niemand mehr im Haus, als sie plötzlich auf eine verrückte Idee

kamen. Der LvD telefonierte mit den Kollegen in Heusweiler und wies sie

an, den Sender heute um halb drei nicht abzuschalten, denn es

werde "durchgesendet"! Das hatte es zwar noch nie gegeben, aber die

Männer in Heusweiler machten mit. Und in

der Wartburg legten die Techniker nun auch noch nach 14:30 Uhr non stop

Karnevalslieder ohne jede Ansage auf - und die eigentlich

vorgeschriebene Sendepause fiel einfach aus! Begeisterte Höreranrufe

kamen im Funkhaus an, und so sendeten sie fröhlich weiter. Als sie die

Platte "Der Lachende Vagabund" von Fred Bertelsmann spielten,

versammelten sie sich im Sprecherraum vor dem Mikrofon und lachten über

den Sender mit.

So

ging es weiter, bis um 17 Uhr das reguläre Nachmittagsprogramm mit dem

"Angelus" [1]

wieder begann. Kurz vorher kam der damalige Unterhaltungschef Rudi

Schmitthenner ins Funkhaus und fragte fassungslos: Was macht ihr denn

da??? Und natürlich kassierten sie später eine heftige Rüge vom

technischen Direktor des Senders, Ferdinand Glasow

(der schon seit 1949 bei Radio Saarbrücken war). Sie konnten froh sein,

dass sie nicht auch noch für die zusätzlichen

Stromkosten aufkommen mussten, die ihr Alleingang verursacht hatte.

Aber in den darauffolgenden Jahren stand am Rosenmontag Nachmittag auch

offiziell keine Sendepause mehr im Programm...

[1]

zum "Angelus": siehe unsere Seite Radio Saarbrücken ganz unten im Abschnitt16) unter Punkt 3)

|

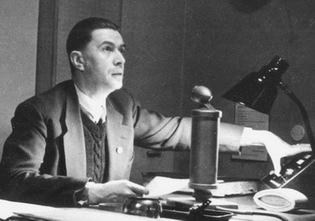

In den 50er-Jahren gab es anfangs ja noch kein Fernsehen. Und als 1954 die Privatstation „Telesaar“ zu

senden begann, konnten wir uns noch kein TV-Gerät leisten. So hörten wir abends

weiterhin mit der ganzen Familie Radio Saarbrücken. Dort liefen zum

Beispiel an einem bestimmten Tag in der Woche die bekanntesten und

beliebtesten Musikstücke

im Wunschkonzert mit Paul Heinen (es hieß "Sie wünschen - wir spielen"). Die Hörer konnten sich per Postkarte ihren

Lieblingstitel wünschen, und dann hörten wir auf unserem Sender z.B. Lieder und

Schlager von Vico Torriani, René Carol, Friedel Hensch und den Cypries, Freddy

Quinn, Wolfgang Sauer, Caterina Valente usw., aber auch kurze klassische Stücke wie die Ouvertüre zu Franz von Suppés "Leichter Kavallerie" oder das

Zwischenspiel aus Notre Dame von Franz Schmidt, das meine Mutti so gerne hörte.

|

Paul Heinen

|

|

|

Ende der fünfziger

Jahre hieß die Sendung "Vom Telefon zum Mikrofon"; sie wurde von Rudi

Schmitthenner moderiert. Das Besondere daran war, dass sich die Hörer durch

einen Anruf im Funkhaus einen Titel wünschen konnten, der dann bereits nach

wenigen Minuten gesendet wurde - der Weg vom Schallarchiv zum Sendestudio ist in

der Wartburg wohl nicht allzu weit gewesen*).

Meine schon etwas ältere Tante

Paula hatte das System nicht verstanden. Einmal fragte sie erstaunt:

"Wie

kommt es nur, dass sie dort immer so schnell die Noten zu den

gewünschten Stücken bereit liegen haben?" Ihre Kenntnisse der

Rundfunktechnik bezogen sich wohl auf den Stand der 30er- und

40er-Jahre, als die Musik tatsächlich noch immer nur von den

sendereigenen Orchestern gespielt und live über die Sender zu hören

war. Dass aber jetzt die fleißigen

Radioleute beim Wunschkonzert die passende Schallplatte in Windeseile

vom Archiv zum Studio

brachten, um sie dort schon wenige Minuten nach dem Höreranruf

abzuspielen, das

mussten wir unserer lieben Tante erst mal erklären.

|

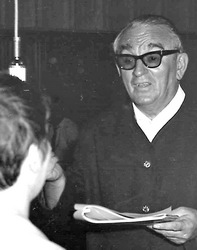

|

Das Bild oben (Foto: SR/Werner Dorow) zeigt Rudi Schmitthenner, der damals der Unterhaltungs-Chef von Radio Saarbrücken war.

Der

damalige Toningenieur Ernst Becker erinnert sich, dass während dieses

Telefon-Wunschkonzerts immer zwei bis drei Leute zwischen dem

Sendestudio und dem Schallarchiv, das sich ebenerdig im Hofraum der

Wartburg befand, hin- und herflitzten, um die gesuchten Platten

möglichst schnell ins Studio zu bringen.

Das Programm der Rundfunksender war früher die ganze

Woche über an ein festes Schema gebunden. Auch das von Radio Saarbrücken. Musik-

und reine Wortsendungen waren meist voneinander getrennt. Einige Sendungen

wurden täglich, andere nur an bestimmten Tagen ausgestrahlt. Für jede Zielgruppe

unter den Hörern gab es Programme, die sich immer an denselben Wochentagen zu

festgelegten Zeiten an sie richteten. So wusste der Zuhörer immer genau, wann er

die von ihm bevorzugten Sendungen hören konnte. Die Nachrichten

kamen aber noch lange nicht zu jeder Stunde und auch nicht immer zur vollen

Stunde (wie heute), sondern auch mal um viertel vor oder um 20 nach.

Sie begannen immer mit einem Gongschlag, der Zeitangabe und der Ansage

"Radio Saarbrücken. Sie hören Nachrichten." Danach folgte (zumindest

nach etwa 1956) sehr oft das Wort "Bonn.", weil die erste Meldung meist

aus der damaligen Bundeshauptstadt kam. Abends konnte man

ausführlichere

Berichte und Kommentare aus dem Saarland, Deutschland, Frankreich und

der übrigen Welt in der Stimme des Tages hören. Sie hatte als Zusammenfassung des politischen Tagesgeschehens ihren

festen Platz im Programm und kam immer um 19:45 Uhr.

Mehr über Nachrichten und Stimme des Tages finden Sie hier auf unserer Seite Radio Saarbrücken.

|

|

|

Auch

bestimmte Spartensendungen konnte man täglich zu festen Uhrzeiten

hören: Kulturspiegel, Kinderfunk, Schulfunk, Landfunk usw. Es gab sogar

einen besonderen "Frauenfunk". Außerdem - natürlich - an jedem Werktag

mindestens einen Französischkurs.

Dies war in der Saarstaat-Zeit sehr wichtig im Sinne der „pénétration culturelle de la Sarre“.

Täglich bis zu viermal (!) wurden Kirchenfunksendungen angeboten, und dazu kam immer sonntags morgens die

Direktübertragung eines vollständigen katholischen oder evangelischen

Gottesdienstes aus einer saarlän- dischen Gemeinde, meist aus Saarbrücken, häufig

auch aus St. Ingbert oder anderen Orten.

Das Foto zeigt Christa Adomeit († 2017), eine über viele Jahrzehnte hinweg sehr beliebte Sprecherin bei Radio Saarbrücken. Später moderierte sie etwa zehn Jahre lang die beliebte Hörfunksendung

"Morgengruß der Saarlandwelle". Sie war mit dem Sprecher O.K. Müller verheiratet. (Foto: Christa Müller-Adomeit)

|

|

In unserer Familie hörten wir auf Radio Saarbrücken aber viel lieber andere Programme, z.B. die tollen Hörspiele!

Einige waren lustig („Mundartbühne“) und andere spannend

(„Hörspielkrimis“). In den frühen Jahren wurden sie live aus den

Hörspielstudios des Funkhauses in der Wartburg übertragen; später hat man sie

dort vorproduziert und dann vom

Band gesendet. Oft erkannten wir die Stimmen von Sprechern, die tagsüber

auch in den anderen Sendungen zu hören waren, z.B. diejenigen von Maria Ruhmann, Brigitte

Dryander, den Weissenbachs oder Günter Stutz. Als Spielleiter sind mir Viktor Lenz und A.C.

Weiland im Gedächtnis geblieben.

An einem bestimmten Wochentag, ich glaube donnerstags, besuchten unsere Eltern einige Jahre lang das Neunkirchener

Eden-Kino. Sie gingen dann immer so gegen acht Uhr aus dem Haus, und wir Kinder

blieben alleine. Bevor wir ins Bett krochen, durften wir noch eine Stunde lang

Radio hören; aber ja nicht das Krimi-Hörspiel, das immer gerade an diesem Wochentag über Radio Saarbrücken lief! Wir sollten

stattdessen den Südwestfunk einschalten, oder Frankfurt oder Stuttgart... Doch wie sehr

mussten wir uns jedes Mal am nächsten Morgen beherrschen, um uns nicht zu

verraten und unsere verbotenen und deshalb doppelt so aufregenden

Hörspielkrimi-Erlebnisse vom Vorabend preiszugeben.

|

Viktor Lenz, Hörspielleiter

(Foto: Ernst Becker)

|

|

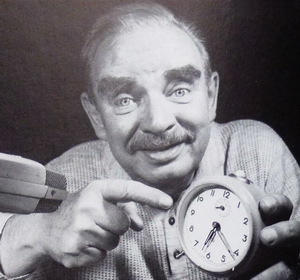

Werktags warf uns am frühen Morgen immer Ferdi

Welter aus dem Bett. "Guten Morgen, liebe Hörer", hieß seine

Sendung, und damit die

Leute pünktlich zur Arbeit gingen, musste er laufend die genaue Zeit

ansagen –

was sonst am Tag meist nur zur vollen Stunde geschah. Er aber schlug

den Gong auch oft mitten in seiner Sendung, um die gerade vollendete

Minute zu verkünden:

„Beim Gongschlag war es 6 Uhr 34“. Eines Tages wurde ihm diese Praxis

von der

Sendeleitung aber untersagt. Doch er hatte schnell Abhilfe gefunden: Er

verwendete nun statt des Gongs ein kleines Handglöckchen. (> Mehr zum Gong)

Die Musikstücke, die man damals auf unserem

Sender hören konnte, waren in verschiedene Sparten aufgeteilt: Volkslieder,

Schlager- und Tanzmusik sowie klassische Stücke wurden meist in getrennten Sendungen

dargeboten. Samstags lauschten wir oft einem öffentlichen „Bunten Abend“, der -

natürlich live - aus dem Großen Sendesaal in der Saarbrücker Wartburg übertragen

wurde. Dabei spielten die Rundfunkorchester auf, z.B. das Tanzorchester unter Edmund

Kasper oder Manfred Minnich, und es sangen bekannte Schlagerstars, die meist

aus der Bundesrepublik angereist waren. Sonntags wurden

die

beliebten Sinfonie-Konzerte aus der Salle Pleyel in Paris übernommen -

für klassische Musik gab es ja noch kein eigenes Programm (wie später

SR2 bzw. Studiowelle).

|

Ferdi Welter verkündete in seiner Frühmorgensendung alle paar Minuten die Uhrzeit. (Foto: SR)

|

|

Sonntags nachmittags lief von viertel nach fünf bis um sechs die Sendung "Sport und Musik". Moderator war in den 50er-Jahren meist Franz Duhr.

Bevor er die richtige Tippreihe im Fußball-Toto durchgab, sagte er fast

immer: "So, Oma, holl die Brill, die Tippzahle komme!"Hier können Sie sich seine Stimme noch einmal in Erinnerung rufen

Zum Anhören bitte klicken>  (leider etwas übersteuert) (leider etwas übersteuert)

Die Titelmelodie dieser Sport-Sendung war lange Zeit das gleichnamige Musikstück "Sport und Musik" (von 1951, gespielt vom RIAS Tanzorchester

unter Werner Müller):

In späterer Zeit wurden die Sportsendungen von Hans Berwanger, danach von Werner Zimmer und weiteren Sportmoderatoren gestaltet.

Zum Foto: Franz Duhr moderierte Sportsendungen nicht nur im Radio, sondern auch bei TELESAAR. Das Bild entstand im Fernsehstudio Richard-Wagner-Straße etwa 1958

(Foto: Sammlung Hans-Günter Quirin).

|

|

|

Eine Unterbrechung des laufenden Programms, um

aktuelle Meldungen sofort zu übermitteln, wenn etwas "passiert" war - das war damals bei Radio Saarbrücken

(ebenso wie bei den anderen deutschen Sendern) noch undenkbar. Erst nachdem man

die Sendestruktur des ersten SR-Hörfunkprogramms 1964 umgestellt hatte, wurden

brisante Meldungen auf der neuen „Europawelle Saar“ mit einem Jingle

angekündigt und ins laufende Programm eingestreut: "SR1 - Aktueller

Dienst".

In der Zeit davor gab es so etwas im Saar-Radio

nicht. Die französische Station Europe No. 1,

die auf Langwelle sendete, war in dieser Beziehung wesentlich

fortschrittlicher. Manche Saarländer schalteten ab und zu gerne auf diesen Sender um, vor allem wegen der flotteren  Musik.

Eines Morgens (es

war der 9. Oktober 1958) hörte ich dort plötzlich

die Nachricht: "Le Pape est mort", und die Musik wurde „getragener“. Papst

Pius XII. war in Castelgandolfo gestorben. Als ich schnell auf Radio

Saarbrücken umschaltete, stellte ich erstaunt fest, dass dort das übliche

Programm mit heiterer Musik ganz normal weiterlief. Es dauerte noch eine halbe

Ewigkeit - wohl fast eine Stunde - bis die laufende Sendung plötzlich und

unvermittelt abgebrochen wurde. Nun hörte man mehrere Male das Pausenzeichen,

und danach für eine geraume Zeit nur schwere Orgelmusik. Eine Ansage mit einer

Begründung dafür erfolgte zunächst immer noch nicht. Erst zur vollen Stunde, als die

regulären Nachrichten begannen, erfuhren auch die Hörer von Radio Saarbrücken,

dass der Papst gestorben war. Man hatte wohl so lange gebraucht, um sich auf

die Umstellung des Programms vorzubereiten. Wahrscheinlich waren zunächst gar

keine Nachrichtenleute im Funkhaus gewesen. Musik.

Eines Morgens (es

war der 9. Oktober 1958) hörte ich dort plötzlich

die Nachricht: "Le Pape est mort", und die Musik wurde „getragener“. Papst

Pius XII. war in Castelgandolfo gestorben. Als ich schnell auf Radio

Saarbrücken umschaltete, stellte ich erstaunt fest, dass dort das übliche

Programm mit heiterer Musik ganz normal weiterlief. Es dauerte noch eine halbe

Ewigkeit - wohl fast eine Stunde - bis die laufende Sendung plötzlich und

unvermittelt abgebrochen wurde. Nun hörte man mehrere Male das Pausenzeichen,

und danach für eine geraume Zeit nur schwere Orgelmusik. Eine Ansage mit einer

Begründung dafür erfolgte zunächst immer noch nicht. Erst zur vollen Stunde, als die

regulären Nachrichten begannen, erfuhren auch die Hörer von Radio Saarbrücken,

dass der Papst gestorben war. Man hatte wohl so lange gebraucht, um sich auf

die Umstellung des Programms vorzubereiten. Wahrscheinlich waren zunächst gar

keine Nachrichtenleute im Funkhaus gewesen.

Inzwischen sieht es seit vielen Jahren damit beim SR in dieser Beziehung natürlich ganz anders aus.

Der Privatsender Europe No. 1 verfügte dagegen offensichtlich schon in den

50ern über einen echten und gut funktionierenden "Aktuellen

Dienst"...

|

|

|

Jeden Sonntag um 13 Uhr lief auf unserem

Heimatsender Radio Saarbrücken eine Sendung namens "Saarlandbrille".

De Zick (Fritz Weissenbach), de Zack (Peter

Schmidt) unn es Marieche (Maria Ruhmann) glossierten in einem Gemisch

aus

Hochdeutsch "mit Striefen drein" und Mundart verschiedene Themen aus

dem politischen, kulturellen und gesellschaft- lichen Leben, die in der

Woche zuvor im Land eine Rolle gespielt hatten. Sie erzählten häufig

auch von einem „Herrn Nieselpriem“, der meist sehr seltsame Ansichten

hatte.

Für mich war diese

Sendung einige Jahre lag im wahrsten Sinne des

Wortes ein echter "Wegbegleiter":

Sonntags ging ich in Neunkirchen als Zwölf- bis Vierzehn-Jähriger häufig nach dem Mittagessen

zu Fuß von unserer Wohnung unten am Hüttenberg bis zur Willi-Graf-Straße, um

bei einem Freund spielend den Nachmittag zu verbringen. In der wärmeren

Jahreszeit konnte ich auf meinem Weg dorthin aus den geöffneten Fenstern fast aller

Häuser, an denen ich vorbeiging, praktisch lückenlos die "Saarlandbrille"

mitverfolgen – von einem Haus zum anderen. Wenn das kein Beweis für die Beliebtheit der

Sendung war!

|

Mehr über diese sonntägliche Sendung (auch mit einem Originalton zum Anhören): siehe unsere Sonderseite zur "Saarlandbrille".

Das Bild oben zeigt v.l.n.r.: de Zack (Peter

Schmidt), 's Marieche (Maria Ruhmann) unn de Zick (Fritz Weissenbach).

Aber

nicht nur die vielen regulären Sendungen waren bei den Hörern sehr

beliebt. Auch so manche Werbeeinblendung gehörte dazu. Radio

Saarbrücken hatte

als zweite deutschsprachige Radiostation am 8. August 1948

Werbefunk-Sendungen

ins Programm aufgenommen. Am selben Tag erhöhte man die Sendeleistung des Heusweiler Mittelwellen-Senders von vorher 2 kW auf

20 kW. Die Wirkung der ersten Reklamesendungen von Radio Saarbrücken soll

umwerfend gewesen sein: Bei einigen Firmen stieg der Umsatz unmittelbar nach Beginn ihrer

Werbeausstrahlungen im Radio auf das Doppelte an; andere sollen mit der Produktion ihrer Waren nicht mehr nachgekommen sein (siehe dazu auch unsere Seite Radio Saarbrücken im Punkt

6: "Der Werbefunk von Radio Saarbrücken hieß "Radio-Reklame").

Ich erinnnere mich auch noch an einige andere regelmäßige kurze Werbefunk-Sendungen. Eine hieß "Dop und Döpchen". Es war

eine Art Comic-Serie für Kinder und Erwachsene. So etwas ließen wir uns an

keinem Tag entgehen! Werner Wiedemann

(siehe Foto, er war der "Dop") und ein kleiner Junge (das "Döpchen") spielten kurze lustige Szenen und machten dabei Werbung für ein damals

auch im Saarland erhältliches französisches Haarwaschmittel,

"Shampoing DOP", nach dem die beiden ja auch ihre Namen erhalten hatten. Auch Hildegard Puth gestaltete mehrmals in der Woche kurze regelmäßige Sendungen mit Tipps für die Hausfrau. Unter diesem Link können Sie sich zwei ihrer Sendungen anhören, deren Aufnahmen durch einen großen Glücksfall erhalten geblieben sind!

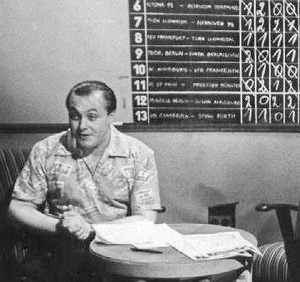

Das Bild oben zeigt Werner Wiedemann in den frühen 50er-Jahren. Er war in zahlreichen Sendungen der Radioreklame zu hören.

(Foto: Landesarchiv Sbr., Weißenbach-83)

|