|

oben

Home (zur Startseite) >> www.saar-nostalgie.de

|

|

2-DM-Stück "Max Planck"

1957

Foto:

R. Freyer

|

Der Tag

X (6.

Juli 1959)

"Wirtschaftlicher

Anschluss" des Saarlandes

an die Bundesrepublik:

der Tag, an dem die

D-Mark in unser Land kam

|

"Morgen ab 10 Uhr"

Foto:

L.A.Sbr., Bildersammlung

|

|

|

Wichtige

Info vorweg: Der Politische Anschluss, mit dem die Saar zum deutschen Bundesland wurde, war bereits am 1.Januar 1957 erfolgt. Am Tag

X war der Wirtschaftliche Anschluss: Die Saarländer erhielten für 100 Francs 0,8507 DM;

oder: für je 1 DM bezahlten sie ca.117 Frs.

Im

Artikel 1 des Vertrages

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und

der Französischen Republik zur Regelung der

Saarfrage vom 27. Oktober 1956 (Luxemburger

Saarvertrag) hatte sich Frankreich damit

einverstanden erklärt, dass sich der

Anwendungsbereich des Grundgesetzes der

Bundesrepublik Deutschland vom 1. Januar 1957 an auch auf das Saarland erstrecken

sollte. So war an diesem Tag der politische Beitritt erfolgt:

Das Saarland wurde zum zehnten Land der

Bundesrepublik Deutschland (oder zum

elften, wenn man West-Berlin als eigenes

Bundesland mitzählt: Erläuterung dazu siehe

hier.)

- Einzelheiten zur politischen Angliederung

lesen Sie auf unserer Seite Ergebnisse und

Folgen. Den vollständigen Wortlaut des

Saarvertrages finden Sie unter http://www.verfassungen.de/de/saar/vertrag56.htm.

Der wirtschaftliche

Anschluss an die Bundesrepublik

erfolgte erst gut zweieinhalb Jahre nach der

politischen Eingliederung. An dem so genannten

"Tag X" wurde am 6. Juli 1959 die Grenze zwischen dem Saarland

und Rheinland-Pfalz wieder geöffnet, und die D-Mark wurde im Saarland als Währung eingeführt.

a)

Die Übergangszeit zwischen politischer und wirtschaftlicher

Angliederung (1957 - 1959)

In dem

oben genannten Saarvertrag war die Einrichtung

einer Übergangszeit vorgesehen,

innerhalb derer das Saarland und Frankreich

weiterhin ein einheitliches Wirtschafts-,

Währungs- und Zollgebiet bildeten. Sie

sollte der Vorbereitung des wirtschaftlichen

Anschlusses der Saar an die

Bundesrepublik dienen und höchstens drei Jahre

andauern, also spätestens am 31. Dezember 1959

enden. Das Kuriosum dieses

Zeitabschnitts war, dass die Menschen im Saarland

zwar jetzt schon (wieder) deutsche

Staatsbürger waren und deshalb auch

bundesdeutsche Personalausweise und Pässe

besaßen, dass sie aber die Waren in den

Geschäften und Kaufhäusern sowie Rechnungen

und Dienstleistungen nach wie vor mit

französischen Franken bezahlten. So kam es

also tatsächlich dazu, dass in einem

kleinen Teil der Bundesrepublik Deutschland

französisches Geld die gültige Währung

darstellte.

Außerdem

mussten

im Saarland für viele bundesdeutsche

Erzeugnisse immer noch Einfuhrzölle entrichtet

werden - obwohl es ja eigentlich schon

deutsches "Inland" war -, während alle

Produkte aus Frankreich weiterhin zollfrei

eingeführt werden konnten. Auch die

französischen Wirtschaftsgesetze behielten

weiter Gültigkeit an der Saar, allerdings

begann man allmählich schon damit, den

wirtschaftlichen Austausch zwischen dem

Saarland und der restlichen BRD zu

erleichtern.

|

|

Während

dieser Übergangszeit wurde die Anpassung der

bisher französisch ausgerichteten

Saarwirtschaft an die soziale Marktwirtschaft der

Bundesrepublik vorbereitet. Die dafür

notwendigen gesetzlichen Maßnahmen mussten

eingeleitet werden. Das Bundeskabinett

verabschiedete einige wichtige Saargesetze,

welche

Bundestag und Bundesrat billigten, und in

Frankreich und im Saarland traf man ebenfalls

rechtliche Vorkehrungen. Auch die Lohnkosten

und das Sozialgefüge mussten an die

bundesdeutschen Gegebenheiten angepasst

werden.

Im

Saarvertrag war festgeschrieben, dass das genaue Datum der Beendigung dieses

Interimszeitraums von den Regierungen

Frankreichs und der BRD im gegenseitigen

Einvernehmen festgelegt und bekanntgegeben

werden sollte. Es wurde allgemein erwartet,

dass dieser Tag auf einen Termin vor dem 31.12.1959 festgesetzt werden

würde; das genaue Datum lag aber vollkommen im

Dunkeln. Aus diesem Grund wurde der mit

Spannung erwartete Tag in der Bevölkerung als "Tag X" bezeichnet.

|

|

|

b)

Wann kommt endlich die lang ersehnte D-Mark?

Je

länger die Übergangszeit dauerte,

desto ungeduldiger wurden die Saarländer.

Sie wollten endlich auch in ihrem Land

zollfrei deutsche Waren in deutscher

Währung kaufen, und sie warteten sehnsüchtig

darauf, die "Früchte" des deutschen

Wirtschaftswunders auch an der Saar genießen

zu können. Deutsche Produkte versprachen gute

Qualität, manche französischen Waren hielt man

dagegen eher für minderwertig. Außerdem verlor

der Franc durch seine fortschreitende

Inflation immer mehr an Wert, und deshalb

wünschte man sich an der Saar eine baldige

Loslösung aus seinem Wirtschaftsbereich.

Um

besser disponieren zu können, forderte die

Saarwirtschaft, dass der "Tag X" rechtzeitig

bekanntgegeben werde. Vieles deutete aber

darauf hin, dass die Franzosen diesem Wunsche

nicht entsprechen würden. Und tatsächlich

erfolgte die Bekanntgabe erst ganz kurz vor

dem Termin, wohl um Spekulanten keine Chance

auf einen Vorsprung zu geben. Allerdings kann

man vermuten, dass in manchen Kreisen das

Datum "inoffiziell" doch schon einige Zeit

vorher bekannt war. Mit Kurierpost war am

Donnerstag (2. Juli) in der Saarbrücker

Staatskanzlei ein als geheim gekennzeichnetes

Schreiben des französischen Außenministeriums

eingegangen, in dem Datum und Uhrzeit der

Umstellung mitgeteilt wurden. Die

Veröffentlichung erfolgte aber erst 2 Tage

später. In den Zeitungen häuften sich bis

dahin die Gerüchte um den Termin.

|

|

|

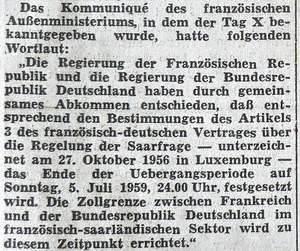

Am

Samstag, dem 4. Juli 1959, um 10:30 Uhr war es

dann so weit. Radio Saarbrücken sendete eine

kurze Ansprache des Bundeswirtschaftsministers

Ludwig Erhard. Danach verkündete

Ministerpräsident Dr. F. J. Röder in einer

live übertragenen Pressekonferenz offiziell

den Zeitpunkt:

Die

Übergangszeit sollte am Sonntag, dem 5. Juli

1959, um 24:00 Uhr enden;

oder anders gesagt: ab

Montag, dem 6. Juli, 0:00 Uhr galt die DM im

Saarland.

Die

Bekanntgabe erfolgte also weniger als zwei

Tage vor dem eigentlichen Termin. Dies war so

kurzfristig (und zudem an einem Samstag), dass

die meisten Blätter erst am Montag darüber berichten konnten. Die

Saarbrücker Zeitung schrieb in ihrer regulären

Samstagsausgabe nur, es sei "mit einer an

Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit"

anzunehmen, dass der Termin noch im Laufe des

Tages bekanntgegeben werde. In eilig

gedruckten und am Samstag Nachmittag kostenlos

verteilten Sonderblättern einiger Zeitungen konnte

man vorab die wichtige Neuigkeit lesen.

Erstaunlicherweise titelte allerdings die in

Homburg erscheinende "Westpfälzische

Rundschau" bereits an diesem 4. Juli in

ihrer regulären Samstagsausgabe:

"Bonn:

Am Sonntag um 24 Uhr. Einzelheiten der Saar-Rückgliederung

werden heute amtlich über den Rundfunk

bekanntgegeben." Wir wissen nicht, wie die

Redaktion so früh schon an diese Information

gekommen war, oder ob sie vielleicht nur

gewagt hatte, eine Vorausahnung als echte

Nachricht zu veröffentlichen..

|

|

In den

meistenTageszeitungen erschien diese

Meldung erst am

Montag, 6. Juni 1959, so wie hier

zum Beispiel in der

"Allgemeinen Zeitung".

|

|

Die

ursprünglich auf maximal drei Jahre

angesetzte Übergangszeit war damit

also - wie allgemein erwartet

- abgekürzt worden, und

zwar ziemlich genau um ein halbes

Jahr. So dauerte sie nur zweieinhalb

Jahre (oder 30 Monate bzw. 916 Tage).

Wenn

auch das exakte Datum vorher nicht

publik gemacht worden war, so hatten

sich doch alle am Geldumtausch

beteiligten Stellen rechtzeitig darauf

vorbereitet, und die notwendigen

Vorkehrungen konnten kurzfristig

getroffen werden. Nun überstürzten

sich die Ereignisse. Am frühen

Sonntagmorgen (5. Juli 1959) wurde in

etwa 100 Fahrzeugen des Bundesgrenzschutzes deutsches Geld

in Höhe von fast 580 Millionen DM

ins Saarland gebracht. Die gesamte

Aktion der

Währungsumstellung wurde von einem

international besetzten "Paritätischen

Währungsausschuss" beaufsichtigt. Die

Deutsche Bundesbank war für die

Belieferung der 659

Umtauschstellen im Land mit dem neuen Geld

verantwortlich. Der Großtransport der

D-Mark lief unter dem Tarnnamen "Mairegen" und wurde vom Bundesgrenzschutz bewacht, der

auf dem Saarbrücker Messegelände mit

500 Mann Quartier bezogen hatte.

Lesen

Sie über Einzelheiten zu den

Aktivitäten des

Bundesgrenzschutzes am Tag X im

Saarland in einem Artikel des Göttinger

Tageblatts vom 7. Juli 2009, den Sie am Ende dieser Seite >ganz unten finden.

___________________________________________________________________________________________________________________

Am

Montag, dem 6. Juli, war auf der

Titelseite der Saaarbrücker Zeitung

zu lesen:

|

|

|

Als

gestern morgen die Saarländer an den

Zufahrtsstraßen von der Bundesrepublik her

sich den Schlaf aus den Augen rieben,

gewahrten sie, wenn sie Glück hatten, ein

"militärisches" Schauspiel: Gegen halb 7

sind über 20 Fahrzeuge des Bundesgrenz-

schutzes, beladen mit Säcken voll DM über

die Saargrenze bei Homburg gerollt. Schwer

bewaffnete Grenzschutzbeamte, mit

Maschinenpistolen ausgerüstete

Motorradfahrer, Funkstreifenwagen und

Kommandofahrzeuge sicherten die von

saarländischen Polizisten durch das Land

gelotsten Transporte zu den über 500

Umtauschstellen. Vielerorts lautete der

Weckruf gestern morgen nicht wie sonst

"Aufstehen, Kaffee trinken!", sondern "Die

DM ist da!" Auch über die anderen Übergänge

kamen etwa um die gleiche Zeit vom

Grenzschutz gesicherte Geldtransporte, die

rund 580 Millionen DM in das Saarland

brachten. Aus Karlsruhe, Landau, Neustadt

und Pirmasens kamen die Transporte, die bei

Einöd über die Grenze gingen. Alle Straßen

waren polizeilich gesichert, sogar in der

Luft schwebten drei Hubschrauber, deren

Piloten die Konvois ständig im Auge

behielten. (SZ vom 6. Juli 1959)

|

|

|

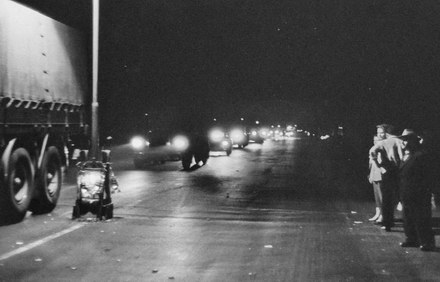

Fotos von

den Geldtransporten:

|

|

|

|

|

|

Über

zwanzig Fahrzeuge des Bundesgrenzschutzes

bringen am 5. Juli 1959 D-Mark-Bargeld ins

Saarland. Bewaffnete Polizei- und

Grenz- schutzbeamte überwachen das Abladen der

Geldsäcke, hier vor der Zweigstelle St.

Ingbert der Rediskontbank. Fotos: Gerd Schulthess

|

|

|

|

|

Bei

der Zweigstelle Dudweiler der

Kreissparkasse Saarbrücken und bei der

Volksbank Dudweiler werden die D-Mark-Säcke

abgeladen.

Rechts

neben der Volksbank ist das Kino NHT

(Nassauer-Hof-Theater) zu sehen. Mehr dazu

auf unserer Kino-Seite.

(Fotos: Bildarchiv der Bezirksverwaltung

Dudweiler)

|

|

In

der Saarbrücker Mainzer Straße

warten mehrere Geldtransport- Fahrzeuge des

Bundesgrenzschutzes mit Polizei-Begleitung.

Links

steht ein Peugeot 403 Kombi der Saarbrücker

Polizei mit dem Nummern- schild SB 3102. Das

Motorrad eines bundesdeutschen

Grenzschutz- Polizisten trägt das Kennzeichen

BG 10-J63.

In

der Bildmitte ist das Gebäude der

Saarbrücker Herrenbekleidungs-Firma Taylor

Hoff zu sehen, das damals in der Mainzer

Straße 180 ansässig war. Die Aufschrift auf

der Wand des Hauses lautete: "Die

Herrenkleidung Taylor Hoff ...in guten

Fachgeschäften".

|

|

|

Die

meisten Beschäftigten der Banken und

Sparkassen hätten die- sen Sonntag sicher viel

lieber im Freibad verbracht, denn es war ein

wirklich "heißer" Sonntag mit Temperaturen

über 30 Grad. Aber sie mussten zur Arbeit

gehen, Geldsendungen in Empfang nehmen und

Vorbereitungen zum Geldumtausch treffen.

Auch in

den Geschäften und Kaufhäusern wurde an diesem

Sonntag gearbeitet, denn man musste sämtliche

Preise an den Waren in Regalen und

Schaufenstern auf die neue DM-Währung

umstellen.

Am

Nachmittag konnten manche Saarländer sehen,

wie am Himmel plötzlich Düsenjäger auftauchten und mit ihren

Kondensstreifen ein großes X in die Luft zeichneten. Zwei

Zeitzeugen berichteten uns unabhängig

voneinander davon. Näheres darüber, wie es

dazu kam, ist nicht bekannt. Oder es

sollte doch eher ein Zufall gewesen sein?

|

|

|

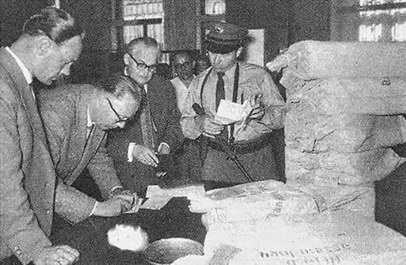

Bild

rechts: Auf den Banken wird der Empfang der

erhaltenen Geldsäcke quittiert. (Foto: Landesarchiv

Saarbrücken, Oettinger)

c)

Sonntag Nacht, 5. Juli 1959, 24 Uhr:

Es ist so weit!

|

|

|

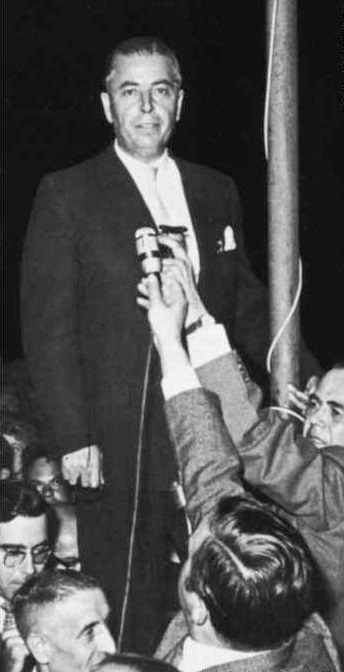

Am

Grenzübergang Eichelscheid finden sich in dieser Nacht Tausende

von Menschen ein. Radio Saarbrücken berichtet

live. Um 24 Uhr klettert Ministerpräsident Dr. Franz-Josef Röder auf einen Pfosten des

Schlagbaums und hält eine kurze Ansprache:

"Meine

lieben Landsleute! In diesem Augenblick

fällt die letzte Schranke, die uns noch

von dem übrigen Bundesgebiet getrennt hat.

Damit ist auch das Saarland

uneingeschränkt ein deutsches Bundesland

geworden."

Als

Antwort erschallte ein vielstimmiges "Bravo!"

aus der Menge.

Zum

Anhören:

a)

kurz (nur

F.J.Röder) > b)

lang

(mit Reporter) > b)

lang

(mit Reporter) >

In

dieser Nacht wurde nach 12½ Jahren die

Abtrennung des Saarlands vom deutschen

Wirtschaftsraum beendet - zum zweiten Mal in diesem

Jahrhundert...

|

|

|

|

Foto rechts: Ein

brüderlicher Handschlag zwischen

saarländischen Grenzpolizisten und

französischen Zollbeamten beim Öffnen des

Schlagbaums in der Nacht vom 5. auf den 6.

Juli1959. (Fotos:

Landesarchiv Saarbrücken, Julius C. Schmidt bzw. Presse Foto Actuelle. Die

Tondokumente hat uns Gerd Schulthess, St.

Ingbert, im Jahr 2009 aus seiner

Tonbänder-Sammlung zur Verfügung gestellt.)

d)

"Made in Germany" und das deutsche

Wirtschaftswunder fallen ins Saarland ein

|

|

|

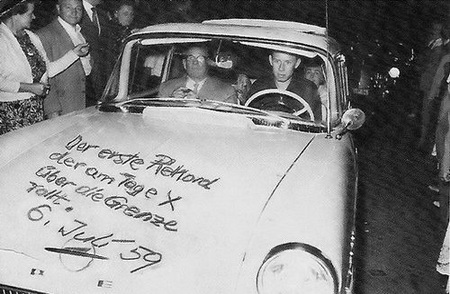

Im

Laufe des Sonntags begannen zahlreiche Händler

und Vertreter aus der Bundesrepublik damit,

eine regelrechte Invasion

des Saarlands vorzubereiten. Sie fuhren mit

vollgeladenen Liefer- und Lastwagen zu den

Grenzübergängen und bildeten dort vor den

Schlagbäumen endlos lange Kolonnen, die sich

z.B. von Eichelscheid bis in den Ort

Bruchmühlbach hinein stauten. Alle warteten

ungeduldig auf den Glockenschlag um 24 Uhr,

der die Straßen zum "Aufbruch" ins Saarland

freigeben würde. Geladen hatten sie all das,

was sie endlich zollfrei den Saarländern

anbieten wollten, all die begehrten Waren, auf

die diese bisher verzichten mussten, weil sie

wegen der Einfuhrzölle zu teuer waren: Radios

und Fernsehgeräte, Kühlschränke (damals nannte

man sie noch "Eisschränke"), Fahrräder,

Motorräder und Zubehörteile, Möbel u.v.m. Auch

auf saarländischer Seite bildeten sich

LKW-Schlangen mit Produkten der Eisen- und Stahlindustrie

für Empfänger in Deutschland.

|

|

Der

Rheinische Merkur schrieb am folgenden Tag,

etwa 2000 LKW hätten in jener Nacht an

den verschiedenen Grenzübergängen gewartet.

Die SZ berichtete am 7. Juli, dass am Montag

von Mitternacht an fast ununterbrochen LKW und

Lieferwagen aus der BRD über die (nicht mehr

vorhandene) Grenze an die Saar gerollt seien.

Bis Montag Mittag hätten nach Angaben des

Innenministeriums bereits mehr als 2500 LKW

die sechs größten ehemaligen Grenzübergänge

zwischen der Saar und Rheinland-Pfalz

passiert. In Saarbrücken und einigen anderen

Gemeinden sei schon vor 7 Uhr morgens mit dem Entladen

der Wagen begonnen worden.

Foto:

Hans Dechent (links im Wagen) und Udo Voigt

steuern kurz nach Mitternacht am Tag X den

ersten Opel Rekord über die jetzt offene

Grenze ins Saarland.

(Foto:

Autohaus Dechent)

|

|

|

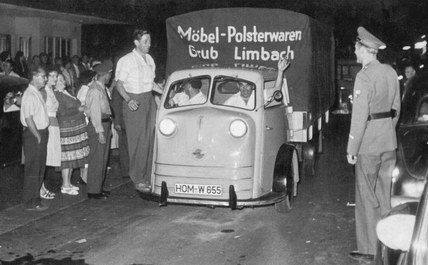

Hagen

Rupp aus Limbach bei Kirkel berichtet:

"Dieses

Bild wurde am Tag X, genau um Mitternacht,

am damaligen Grenzübergang Zweibrücken-Einöd aufgenommen. Es zeigt

das erste Fahrzeug, das nach Entfernung des

Schlagbaums die "Grenze" überquerte. Am

Steuer Oskar Grub, Gründer des Möbelhauses

Grub in Limbach bei Homburg. Auf dem

Trittbrett Herbert Paulus,

mein

inzwischen 80-jähriger Onkel, der damals

beim Möbeltransport geholfen hat. Die Möbel

waren in der Pfalz bereitgelegt und wurden

dann zur Grenze gebracht, wo man vor dem

Schlagbaum wartete, bis dieser um

Mitternacht aufging und die Möbel erstmals

ohne Formalitäten ins Saarland verbracht

werden konnten." (Foto: Hagen Rupp)

Informationen

über den Fahrzeugtyp Tempo Matador finden Sie auf

unserer Seite Nutzfahrzeuge (ganz unten).

|

|

|

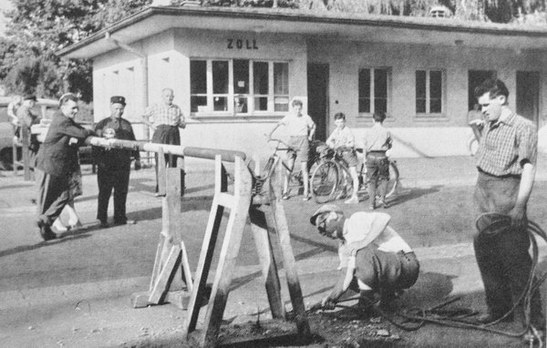

e)

Eine Grenze wird abgebaut, eine andere wird

eingerichtet

|

In der

Nacht vom Sonntag (5. Juli) auf Montag (6.

Juli) wurde die Grenze zwischen dem

Saarland und Rheinland-Pfalz wieder für

den ungehinderten Personen- und Waren- verkehr

geöffnet. Gleichzeitig baute man die frühere

Grenze zwischen dem Saarland und Frankreich

wieder auf. Die Zollstationen wurden also

praktisch nur von der einen zu der anderen

Grenze verschoben.

Dabei

wurden die Zollbeamten nicht etwa arbeitslos,

nur ihre Arbeitsstätte wurde um einige

Kilometer zur anderen Seite des Saarlandes hin

verlegt. Schon im Laufe des Sonntags fuhren

die ersten Möbelwagen umziehender

Zolldienststellen durch das Land, deutsche

beispielsweise von Zweibrücken nach

Großrosseln, und französische von Einöd z.B.

nach Forbach.

|

|

Die Kontrollstellen an

der Grenze nach Frankreich übernahm auf

deutscher Seite der Bundesgrenzschutz, der

zunächst nur provisorische Abfertigungsstellen

einrichtete. Von

den neuen festen Zollhäusern standen anfangs

meist nur die Fundamente. Bis zu ihrer

Fertigstellung verrichteten die Zöllner ihren

Dienst häufig in Omnibussen, die zu Bürowagen

umgebaut worden waren.

(Foto aus: Dieter

Staerk. Das Saarlandbuch. Saarbrücken 1990.

S. 243)

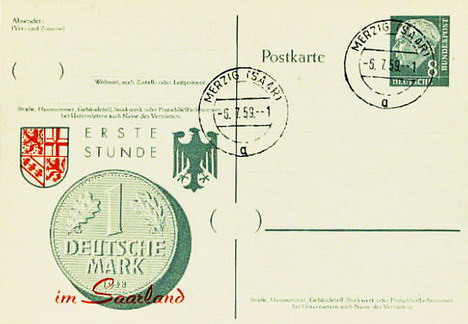

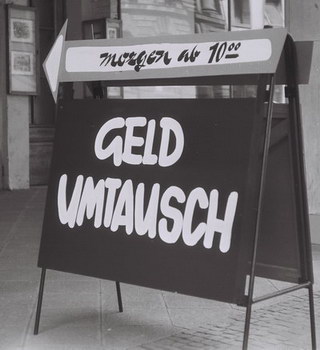

f) Beginn

des Geldumtausches: am Tag X um 10 Uhr

|

|

|

|

|

Schlangen

von Umtauschwilligen in einem Saarbrücker

Kreditinstitut.

(Foto:

Landesarchiv Saarbrücken, Bildersammlung)

|

Hinweistafeln

standen schon am Sonntag auf den

Bürgersteigen. (Foto: Gerd

Schulthess, St. Ingbert)

|

|

Das

lange erwartete deutsche

Geld konnten die Saarländer (und nur

diese waren dazu berechtigt) vom

darauffolgenden Tag an (Montag, 6.7.59) ab 10

Uhr vormittags bei den Banken und

Wechselstuben gegen ihre französischen (und

saarländischen) Franken eintauschen, und zwar

zum offiziellen Kurs von

100

: 0,8507. Das bedeutete:

Für

100 Franken erhielt man 0,8507 DM,

oder:

1 DM "kostete" etwa 117 Francs.

An

zahlreichen Orten wurden Sonderschalter

eingerichtet und Gaststätten in provisorische

Bankschalter umgewandelt. Vor den

Wechselstellen und Banken bildeten sich am

frühen Montagmorgen lange Schlangen, die aber

in den Nachmittagsstunden meist wieder

schrumpften. Mancherorts gingen die

D-Mark-Vorräte bereits im Laufe des ersten

Tages zur Neige, sodass man auf Nachschub

warten musste.

|

|

|

|

|

|

In den

ersten Tagen wurden nur Geldscheine und

100-Franken-Stücke zum Umtausch angenommen,

erst danach auch die kleineren Münzen. Der Bar-Umtausch war zunächst auf 50.000

frs. pro Person beschränkt; wer mehr

umtauschen wollte, bekam den darüber

hinausgehenden Betrag auf ein Namenskonto

gutgeschrieben, über das aber sofort verfügt

werden konnte. Da die meisten Saarländer

damals noch kein eigenes Bankkonto besaßen,

mussten zahlreiche Sonderkonten eingerichtet

werden, was für die Angestellten der

Kreditinstitute viel zusätzliche Arbeit

bedeutete.

Die

Umstellung der Guthaben, die sich auf privaten

Kundenkonten

bei Banken und Sparkassen befanden, erfolgte

zum Währungsstichtag in voller Höhe und

ebenfalls auf der Basis des offiziellen

Wechselkurses. Dies galt im Normalfall auch

für die Sparguthaben der Saarländer. Es gab allerdings

eine kleine lukrative Variante: Die

saarländischen Banken hatten im Laufe der

Übergangszeit einen massiven Abfluss von

Spareinlagen festgestellt. Wegen des

fortschreitenden Wertverlusts des

französischen Franken gegenüber den anderen

internationalen Währungen hatten sich viele

Saarländer um die Erhaltung der Kaufkraft

ihrer Ersparnisse gesorgt und diese deshalb

schon lange vor dem erwarteten Tag X in

grenznahen deutschen Städten in "harte" D-Mark

umgetauscht und auf neu eröffneten Sparkonten

bei den dortigen Sparkassen angelegt.

|

|

Um diesem

unerwünschten Trend entgegenzuwirken, hatte

sich der bundesdeutsche Wirtschaftsminister

Ludwig Erhard ein wirksames Verfahren

ausgedacht: Er versprach den Saarländern, dass

sie für ihre vorhandenen Sparguthaben

am Tag X einen günstigeren Umrechnungskurs

erhalten würden, nämlich nicht nur 0,85 DM,

sondern 1 DM für 100 Francs. Dieser Kurs galt

aber nur für diejenigen Sparbeträge, die sie

bereits vor dem 19. Dezember 1958 bei einem

saarländischen Kreditinstitut angelegt hatten

und bis zum Tag X dort belassen würden. Mit

diesem "Geschenk" sollten die ängstlichen

saarländischen Sparer beruhigt werden. Am 30.

Juni 1959 erfolgte die Bestätigung dieses

Verfahrens durch den Deutschen Bundestag mit

dem "Gesetz zur Sicherung von Ersparnissen"

(BGBl. 1, Seite 367). Auch

Geschäftsguthaben wurden am Tag X zu einem günstigeren

Kurs umgetauscht: Für 100 Frs. gab es 0,95 DM,

bei einigen Banken sogar 1,00 DM. Somit kann

man festhalten, dass der ungünstige offizielle

Wechselkurs von 100 zu 0,8507 eigentlich nur

für Guthaben auf privaten Bankkonten galt

sowie für Bargeld, welches die Leute zu Hause

oder in ihrem Geldbeutel hatten. Um diesem

unerwünschten Trend entgegenzuwirken, hatte

sich der bundesdeutsche Wirtschaftsminister

Ludwig Erhard ein wirksames Verfahren

ausgedacht: Er versprach den Saarländern, dass

sie für ihre vorhandenen Sparguthaben

am Tag X einen günstigeren Umrechnungskurs

erhalten würden, nämlich nicht nur 0,85 DM,

sondern 1 DM für 100 Francs. Dieser Kurs galt

aber nur für diejenigen Sparbeträge, die sie

bereits vor dem 19. Dezember 1958 bei einem

saarländischen Kreditinstitut angelegt hatten

und bis zum Tag X dort belassen würden. Mit

diesem "Geschenk" sollten die ängstlichen

saarländischen Sparer beruhigt werden. Am 30.

Juni 1959 erfolgte die Bestätigung dieses

Verfahrens durch den Deutschen Bundestag mit

dem "Gesetz zur Sicherung von Ersparnissen"

(BGBl. 1, Seite 367). Auch

Geschäftsguthaben wurden am Tag X zu einem günstigeren

Kurs umgetauscht: Für 100 Frs. gab es 0,95 DM,

bei einigen Banken sogar 1,00 DM. Somit kann

man festhalten, dass der ungünstige offizielle

Wechselkurs von 100 zu 0,8507 eigentlich nur

für Guthaben auf privaten Bankkonten galt

sowie für Bargeld, welches die Leute zu Hause

oder in ihrem Geldbeutel hatten.

|

|

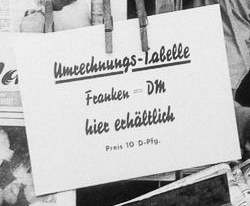

Bild

rechts oben: Umrechnungstabellen

nach dem offiziellen Kurs wurden in

den Zeitungen veröffentlicht und in

kleinen Broschüren für wenige

Pfennige z.B. an Zeitungskiosken

verkauft.

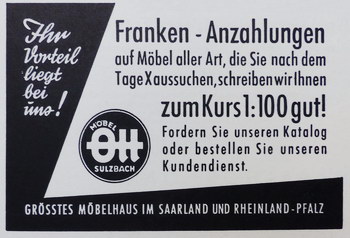

Zu

der Anzeige links:

Manche

Firmen - wie hier Möbel Ott in

Sulzbach - versuchten vor dem Tag X,

Kunden mit dem verlockenden Angebot

zu ködern, noch in Frankenwährung

Anzahlungen auf Gegenstände zu

leisten, die sie sich dann nach der

Währungsumstellung aus dem neuen

Angebot von Waren aussuchen konnten.

Dafür sollte der günstigere Kurs von

1:100 angewandt werden

(also

1 DM für 100 Franken).

|

|

|

Bild

rechts: In solchen Papieren wurden je

hundert Münzen in der neu eingeführten

D-Mark-Währung gerollt; hier mit einem guten

Wünschen der Kreissparkasse Saarbrücken zum

"D-Mark-Start" am Tag X versehen.

(Foto: Erhard Pitzius)

--------------------------------------

Der

gesamte Geldumtausch war 10 Tage nach dem Tag

X abgeschlossen. Er verlief reibungslos und

ohne organisatorische Probleme.

|

|

|

g)

Was geschah mit den umgetauschten Franken aus

dem Saarland?

|

|

|

Insgesamt

wurde in den Umtauschstellen eine Summe von

30.498.000.000 (also fast 30,5 Milliarden)

Francs in knapp 260 Millionen DM umgetauscht

(in anderen Berichten wird sogar von 578

Millionen umgetauschten DM gesprochen). Die

eingesammelten französischen Franken-Scheine

und

-Münzen

sowie die Saar-Franken wurden zunächst in der

Zweigstelle St. Ingbert der Landeszentralbank

gesammelt.

Später

wurde dieses Geld gemäß den Vereinbarungen im

Luxemburger Saarvertrag an die Banque de

France

in Paris abgeführt. Der sich daraus ergebende

Betrag stellte einen Teil der vertraglich

vereinbarten Zahlungen der Bundesrepublik an

Frankreich aus Anlass der Rückgliederung des

Saarlandes an die BRD dar.

Foto:

In saarländischen Polizeifahrzeugen wurden

die Francs zur französischen Grenze gebracht

und von dort mit dem Zug nach Paris.

(Landesarchiv Sbr., Julius C. Schmidt)

|

|

h)

Nach der Vorfreude auf die DM kam die

Ernüchterung durch die negativen Folgen des

Umtauschs:

|

|

1)

Zahlreiche Preiserhöhungen nach dem Tag X

Wie die

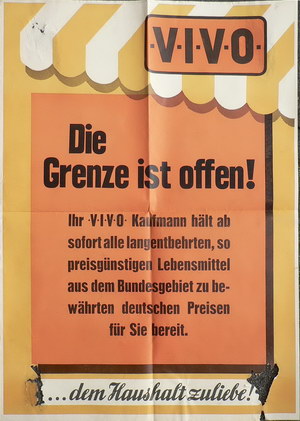

folgenden Bilder zeigen, wurde in vielen

Schaufenstern der Geschäfte versichert, dass

man die Preise der Waren fair und nach dem offiziellen

Wechselkurs

umrechnen würde, und meistens wurde auch

tatsächlich der korrekte Umrechnungskurs

angewandt.

Aber

das war leider nicht überall so: Viele Kaufleute, Kaufhäuser

und Gaststätten nutzten die Gunst der Stunde und

rechneten ihre Preise nicht zum offiziellen Kurs (100:0,85) um, sondern

einfach zum Kurs

100:1.

Das heißt, was vorher 100 Franken gekostet

hatte, kostete jetzt 1 DM (statt "ehrlicher"

85 Pfennig), und dies kam einer heimlichen Preiserhöhung von

fast 18 Prozent gleich. Der schlechtere Kurs wurde

sogar für staatliche Dienstleistungen

angewandt, beispielsweise bei den Fahrpreisen

der Eisenbahn (die Tarife der Bundesbahn für

den Berufsverkehr waren höher als die im

Saarland) und der öffentlichen

Nahverkehrsbetriebe, sowie bei den

Posttarifen.

Hinzu

kam, dass die Mehrzahl der Grundnahrungsmittel vorher im Saarstaat

genauso wie im übrigen französischen

Wirtschaftsraum subventioniert und zusätzlich geringer

besteuert worden waren. Nach der

Rückgliederung fielen diese Vergünstigungen

weg, und die Preise für Brot, Mehl, Zucker,

Kaffee, Tabakwaren, Bier usw. wurden an die

(höheren) deutschen Preise angepasst.

Die

Leute stellten schnell fest, dass die

Preiserhöhungen ihre Lebenshaltungskosten

erheblich verteuerten und begannen bald, mit Demonstrationen und

Protestschreiben dagegen zu protestieren. Unter anderem wurde in

verschiedenen Orten zum "Bierstreik"

aufgerufen, und viele Raucher drehten

demonstrativ ihre Zigaretten selbst.

(Mehr

zu den Protesten weiter unten im Abschnitt

"Proteste, Streiks und Demos")

|

|

|

|

|

Das

Kaufhaus

Gebr.Sinn textete in seinen Schaufenstern:

"Und wieder können wirs beweisen, noch

preiswerter zu DM-Preisen. / Einfach toll,

unsere Leistungen zu DM-Preisen. Unsere

Lastwagen rollen laufend mit deutscher Ware

an./ Hier der Beweis - noch günstiger der

DM-Preis" (Fotos:

Gerd Schulthess)

|

|

|

|

Zu den

Werbezetteln unten: Auch beim ASKO (Allgemeiner Saar- Konsum) wurden die

Preise korrekt umgerechnet. Bei manchen Waren

erfolgte sogar eine Reduzierung der Preise,

wie man anhand der mit den alten und neuen

Preisen versehenen Werbezettel leicht

nachrechnen kann. (Mehr zum ASKO auf unserer ASKO-Seite)

Die

farbigen Zettel unten sind aus der Sammlung

von Gerd Schulthess.

|

|

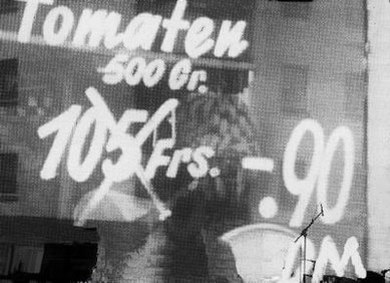

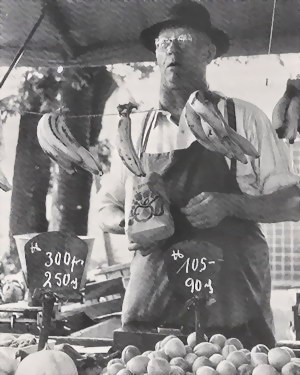

In

diesem Obst- und Gemüseladen (links) sowie

auf dem Markt (rechts) wurde ziemlich genau

umgerechnet.

(Das

Foto links stammt aus einem Film, der beim

Landesfest 2007 in der Innenstadt von

Saarbrücken gezeigt wurde.)

Bild rechts: Die

Zeichen auf der linken Tafel sind wie folgt zu lesen: ein Pfund 300

Francs oder 250 Pfennige (2,50 DM).

(Foto rechts:

Landesarchiv Sbr., Julius C. Schmidt)

|

|

|

|

2)

Viele Saarländer verfielen in einen

ungebremsten Kaufrausch und gerieten in die

Schuldenfalle.

Der

saarländische Markt wurde nun mit allen

möglichen Produkten bundesdeutscher Firmen

überschwemmt, pausenlos wurden große Mengen

von deutschen Waren mit LKWs ins Saarland

gebracht. Die Saarländer griffen gerne zu und

kauften, was das Zeug hielt: Radios,

Fernseher, Waschmaschinen, Staubsauger,

Küchenmaschinen, Kühlschränke, Kleidung,

Schuheund Autos. Sie freuten sich darüber,

dass sie jetzt endlich die guten deutschen

Qualitätsmarken nicht mehr wie bisher jenseits

der (nunmehr gefallenen) Grenze kaufen und

entweder verzollen oder schmuggeln mussten,

sondern sie gleich daheim im Kaufladen um die

Ecke kaufen konnten.

Verwandte, Freunde und

vor allem Versandhäuser wie Quelle oder

Neckermann schickten Unmengen von Paketen mit

deutscher Ware - die Post hatte in der ersten

Zeit nach dem Tag X zwanzigmal mehr

Pakete auszuliefern als vorher.

Von

Mitternacht am Tag X an fielen Unmassen von

seriösen Kaufleuten, aber auch mit allen

Wassern gewaschenen Händlern und skrupellosen

Vertretern ins Saarland ein, um dessen

Bewohner mit ihren "exklusiven" Angeboten zu

überfallen. Mit Werbegeschenken und unlau- teren

Methoden aller Art versuchten sie nach Manier

von Bauernfängern ihre Waren (manch- mal waren

es die letzten Ladenhüter) zu angeblichen

Sonderpreisen an den Mann zu bringen. Man

musste den Eindruck bekommen, dass sie die

Saarländer regelrecht "melken" wollten.

|

|

Zahlreiche

Menschen im Saarland konnten den

Versuchungen nicht widerstehen und

kauften mehr, als sie mit dem ihnen

zur Verfügung stehenden Geld bezahlen

konnten. Und plötzlich waren

Ratenkäufe an der Tagesordnung. Man

sagt, dass mehr als ein Viertel der

Kunden auf Kredit einkaufte. Und so

gerieten zahlreiche saarländische

Familien schnell in die Schuldenfalle.

|

Christian Rumler,

heute Tirol, schreibt uns zu diesem

Thema:

Bei der Einführung

der DM in der ehemaligen DDR im Juli

1990 meinte

mein Vater: Genauso war es damals,

als die Saar ange- schlossen wurde:

Als erstes kamen die Gauner und

Glücksritter und haben die Leute mal

richtig abgezockt... War doch so,

oder?

|

3)

Soziale Vergünstigungen aus der Frankenzeit

wurden gekürzt, Abgaben erhöht.

Ab 1947

war im Saarland die Organisation des Tarif-

und Lohnrechts sowie der Sozialversicherung

dem französischen

System

sehr eng angeglichen worden. Auf Grund dessen

hatten hier zwölf Jahre lang bessere

Bedingungen für die arbeitende Bevölkerung

geherrscht als in der Bundesrepublik. Nach der

wirtschaftlichen Angliederung am Tag X wurden

aber im Saarland die bundesdeutschen Sozialgesetze angewandt, und die

Lohnabzüge und Lohnzulagen wurden - fast

ausschließlich zum Nachteil der Arbeitnehmer -

dementsprechend angepasst.

Die Heimatbundparteien hatten unter der

Führung des DPS-Vorsitzenden Dr. Heinrich Schneider zwar während des

Wahlkampfs zur Volksabstimmung in Aussicht

gestellt, dass nach dem wirtschaftlichen

Anschluss an die BRD alle im Saarland

bestehenden Sozialleistungen beibehalten

würden. Auch in den

Rückgliederungsverhandlungen hatten sie dies

unter dem Stichwort

"Wahrung des sozialen Besitzstandes" vehement eingefordert.

Aber sie konnten ihr Wort nicht halten: Die

Bundesregierung lehnte alle diesbezüglichen

Zugeständnisse ab, unter anderem weil sie

befürchtete, dass sich dadurch die

Integrierung des neuen Bundeslandes in die

Ländergemeinschaft verzögern würde.

Dadurch

fielen nach der wirtschaftlichen

Rückgliederung viele großzügige

Vergünstigungen des bisherigen Saarstaats

entweder ganz weg oder wurden mehr oder

weniger stark gekürzt.

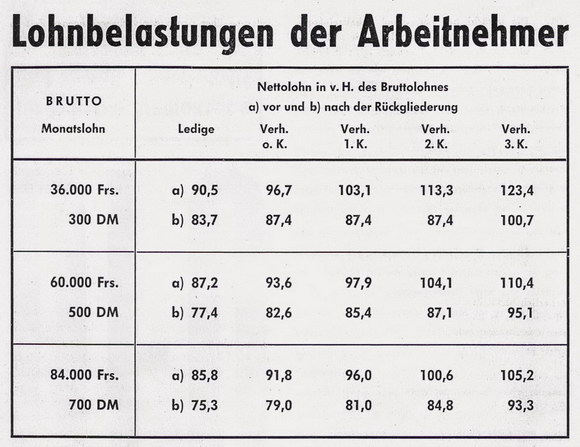

Im

Einzelnen gab es folgende

einschneidende

Veränderungen:

|

Das

bisherige Familienzulagesystem

wurde abgeschafft. Dieses hatte den

verheirateten Arbeitnehmern folgende

monatliche Zulagen gewährt:

Frauenzulage (2000 frs.), Kindergeld schon für das

erste (2.300 frs.) und zweite Kind

(3.700 Frs). Diese Familienzulagen

erhielten auch die Rentenempfänger und

Arbeitslosen, und an Weihnachten

wurden sie sogar verdoppelt bzw.

verdreifacht. Aber nach dem Tag X

fielen sie vollständig weg.

Folgende

Lohnabzüge

wurden angehoben: Der

Arbeitnehmeranteil am Krankenversicherungsbeitrag

stieg

für Arbeiter von 3,5 auf 4,5%; für

Angestellte von 2,5 auf 3,1%. Die Beiträge

zur Rentenversicherung kletterten von

5,5 auf 7%, und die Arbeitslosenversicherung stieg um 1% an.

Die Kirchensteuer

stieg

von 8 auf 10%.

Diese

Informationen und die Tabelle

stammen aus einem Flugblatt

der DFU, herausgegeben

Ende 1960 von Richard

Kirn, der unter JoHo

Arbeitsminister war. Die Richtigkeit

der Angaben konnten wir nicht

überprüfen.

|

|

Insgesamt

bedeutete die Anpassung der Lohnzulagen und

der Lohnabzüge an die bundesdeutschen

Lohnbelastungen eine durchschnittliche

Verschlechterung für die Arbeitnehmer an der

Saar von 10 bis 15 Prozent.

Gemäß

den Infos in dem erwähnten Flugblatt gab es

noch weitere Nachteile: Die Dauer der Lohnfortzahlung im

Krankheitsfall wurde stark gekürzt. Die Invaliden- und

Angestelltenrenten sanken um ca. 30 % und wurden nun

nicht mehr schon im Alter von 60 Jahren

gewährt. Die bisherige Schlechtwetterregelung der Bauwirtschaft (60 %

des Lohns plus Familienzulagen) wurde

ersatzlos gestrichen.

H.

Dietz berichtet: Mein Vater arbeitete

auf der Grube König. Er ist schon vor vielen

Jahren verstorben. Ich erinnere mich aber

noch gut an einen Ausspruch von ihm nach dem

Tag X: "Vorher riefen sie JoHo! jetzt

rufen sie oho!" (bei einem Blick in

ihre Lohntüte). Meine Eltern hatten 1949/50

ein Haus gebaut. Nach dem Anschluss hatten

sie es aber nicht mehr einfach mit dem

Abbezahlen der Schulden. Letztlich ist es

ihnen mit viel Mühe gelungen.

i)

Proteste, Streiks und Demonstrationen

So

führten also die zahlreichen Preiserhöhungen

in Verbindung mit der durch Kreditaufnahmen

entstandenen Schuldenbelastung und der Kürzung

der sozialen Leistungen dazu, dass es den

Saarländern

nach dem Tag X finanziell wesentlich

schlechter ging als vorher. Nach der Euphorie über den endlich

vollzogenen vollständigen Anschluss an die

Bundesrepublik folgte für viele eine gewisse Ernüchterung.

|

|

Für

viele Familien war es jedenfalls

plötzlich sehr "eng" geworden. Zur

Veranschaulichung ihrer finanziellen

Schlechterstellung sagten die

Saarländer nach dem Tag X zum

Beispiel: "Vor der Rückgliederung

hatten wir Butter auf der Fensterbank

[zum Kühlen], jetzt gibt es [im neu

angeschafften deutschen] Kühlschrank

nur noch Margarine."

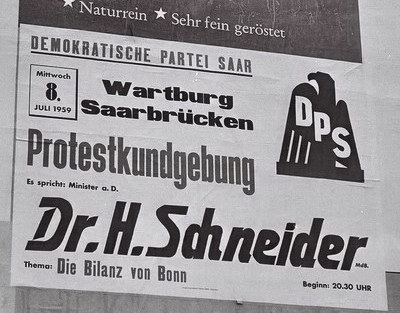

Vielerorts

protestierten

die Saarländer gegen die nicht erwarteten

Verschlechterungen. Schon kurz nach

dem Tag X hielt z.B. die DPS eine Protestkundgebung mit ihrem

Vorsitzenden Dr. Heinrich Schneider in

der Wartburg ab ( siehe Foto links - von

Gerd Schulthess).

Am

9. Juli 1959 gab es einen landesweiten

einstündigen Proteststreik gegen die

Erhöhung der Preise. Der Deutsche

Gewerkschaftsbund (DGB)

betonte

in einer scharfen Stellungnahme, dass

sich die empörten Klagen über die

Versuche von

Dienstleistungsunternehmen und

Geschäften häuften, die Frankenpreise

einfach mit dem ungerechtfertigten

Kurs von 1 : 100 umzustellen, statt

die nach der wirtschaftlichen

Eingliederung in Kraft getretenen

Vergünstigungen an die Verbraucher

weiterzugeben.

|

Auch

das Präsidium des Landesverbandes des

saarländischen Einzelhandels richtete einen Appell zur

Preisdisziplin an die Einzelhändler. Die Eisenbahngewerkschaft schaltete sich

ebenfalls ein und protestierte gegen die

geplante Einführung des bundesdeutschen

Sozialrechts im Saarland.

Die Studenten demonstrierten in einem

Protestmarsch gegen die hohen Straßenbahn-Fahrpreise. Ministerpräsident Röder

bezeichnete diese Aktion als "Staffage

ostzonaler Agitatoren" (Deutsche Saar vom 10. Juli 1959,

zitiert nach "Von der Stunde 0...", S. 250).

Die

folgenden Bilder geben einen Eindruck von der

Entrüstung der Demonstranten. Im vierten Bild

ist Ministerpräsident Röder zu sehen. (Alle Fotos sind von Gerd

Schulthess.)

|

Blitzbesuch von

Ludwig Erhard

Auch

der Besuch des Wirtschaftsministers

Ludwig Erhard im Saarland am 13. Juli 1959

brachte keine Änderung. Bundeskanzler

Adenauer hatte ihn etwa eine Woche

nach dem Tag X zu einem Blitzbesuch in

das neue Bundesland geschickt. Er

sollte sich ein Bild von den Problemen

der Saarländer machen und versuchen,

die Gemüter zu beruhigen. Auf einem

Gang durch die Straßen von Saarbrücken

schaute er sich Marktstände, Läden und

ihre Auslagen an. Am Ende seines

Besuches ließ er verlauten, dass ihm

an den Preisen nichts Besonderes

aufgefallen sei. Kein Wunder,

entsprachen diese doch etwa

denjenigen in der übrigen BRD. Dass

sie teilweise viel höher waren als bei

uns zur Frankenzeit, konnte er nicht

erkennen.

Diese

drei Fotos (von Walter Barbian)

zeigen Bundeswirtschaftsminister

Ludwig Erhard bei seinem Besuch im

Saarland am 13. Juli 1959; im Bild

unten sehen wir ihn vom Saarbrücker

Hauptbahnhof kommen.

|

|

|

|

|

|

Am

4.

November 1959 veranstaltete die

Gewerkschaft ÖTV eine Protestkundgebung, in der sie

einen Lohnausgleich für die durch die

Währungsreform bei der

wirtschaftlichen Rückgliederung

entstandenen Einkommens- verluste

forderte. Auf einem der dabei durch

die Stadt getragenen Transparente war

zu lesen:

|

Im

Saarland herrscht

soziale Not,

die

Bonner nehmen uns das

Brot.

|

Aber

alle Proteste konnten nichts an der

Situation ändern, und viele Saarländer trauerten

nun der Frankenzeit nach, weil es den

meisten nach der Währungsumstellung

wirtschaftlich ein gutes Stück

schlechter ging als vorher.

|

j)

Folgen der Rückgliederung für die

Saarwirtschaft

Als

Konsequenz der wirtschaftlichen

Schwierigkeiten und des härter gewordenen

Wettbewerbs mussten viele kleinere und

mittelständische Firmen im Saarland ihren Betrieb einstellen und Konkurs anmelden.

Die großen etablierten bundesdeutschen Firmen

hatten den saarländischen Markt dermaßen

überschwemmt, dass die Nachfrage nach

saarländischen Produkten erheblich nachließ

und viele einheimische Betriebe sich nicht

gegen die riesige Konkurrenz behaupten konnten.

Es gab

allerdings auch Übergangshilfen

und zinsgünstige Kredite, die einigen Unternehmen dabei

halfen, auf dem bundesdeutschen Markt Fuß zu

fassen. Andere Firmen hatten schon rechtzeitig

vor dem Tag X vorgesorgt und den Schwerpunkt

ihrer Geschäftsbeziehungen nach Frankreich verlegt. Zum Beispiel

hatte die Firma MEISTERFUNK, die in

Saarbrücken Rundfunkgeräte herstellte und

erfolgreich im Saarland (und auch nach

Frankreich) verkaufte, ihre gesamte

Produktionsstätte frühzeitig ins Elsass

verlegt und auf Telefonanlagenbau umgestellt.

Dies berichtete der Gründer und Inhaber G.

Eisvogel, der heute noch in Saarbrücken lebt (siehe auch Seite Radiogeräte).

In den

ersten Jahren nach dem Tag X blieb der Warenaustausch zwischen dem Saarland

und Frankreich aufgrund der Festlegungen im

Saarvertrag (siehe

1. Abschnitt auf dieser Seite) auf einem bemerkenswert

hohen Niveau. Zudem erfuhr die Bauindustrie eine unerwartete Hochkonjunktur, die auch dem saarländischen Handwerk zugute kam.

Fazit

1:

Als

erstes Fazit über die Folgen der

wirtschaftlichen Rückgliederung soll hier die

Aussage eines Saarländers zitiert werden,

welche die Saarbrücker Allgemeine Zeitung am

6. Juli 1960 abdruckte, also ein Jahr nach dem

Tag X:

"So

gut, wie man es uns in Bonn prophezeit

hatte, geht es uns nicht - aber auch nicht

so schlecht, wie einige Miesmacher

behaupten."

Fazit

2:

Die

Saarfrage war nun zwischen Deutschland und

Frankreich geklärt worden - zwar in harten

Verhandlungen, aber doch insgesamt in gutem

Einvernehmen und gegenseitigem Verständnis.

Daraus könnte man schließen, dass das Saarland

nun doch noch die Funktion einer Brücke zwischen den beiden

Nachbar-Staaten übernommen hatte. Und so wäre

die Aufgabe, die die JoHo-Regierung der Brücke

in dem Saar-Wappen symbolisch zugedacht

hatte*), erfüllt worden... wenn auch auf eine

etwas andere Art und Weise als ursprünglich

von ihr beabsichtigt.

*)

Siehe auf unserer Seite Name, Flaggen, Wappen,

Siegel, Hymnen im Abschnitt C) unter c)!

Fotonachweis: Alle

Fotos ohne eigene

Quellenangabe in dem obigen Text hat uns das Stadtarchiv

Homburg freundlicherweise zur

Verfügg gestellt.

|

|

ANHANG:

Bericht über den Großtransport

der DM ins Saarland Anfang Juli 1959

Grenzschützer

aus Duderstadt bringen D-Mark ins

Saarland

Der

Großtransport der D-Mark lief unter dem

Tarnnamen

"Mairegen"

und wurde vom Bundesgrenzschutz bewacht, der hatte auf dem Saarbrücker Messegelände mit 500 Mann

Quartier bezogen hatte.

An

ein historisches Ereignis vor 50 Jahren

erinnern sich ehemalige Beamte des

Bundesgrenzschutzes in Duderstadt. Bei der

„Aktion Mairegen“, dem Geldtransport zur

Währungsumstellung im Saarland, waren sie

eingesetzt. Heinz Hobrecht sprach mit den

Zeitzeugen:

Eduard

Monzen,

Manfred Kühn und Gerhard Schröer erinnern

sich noch sehr genau an diese Zeit. Mit

weiteren Beamten der Bundesgrenzschutz- abteilung Duderstadt, die damals noch

der Abteilung Clausthal-Zellerfeld

unterstellt war, wurden sie in der Zeit vom 5.

bis 13. Juli 1959 bei diesem Geldtransport

aus Anlass der wirtschaftlichen

Eingliederung des Saarlandes an die

Bundesrepublik Deutschland eingesetzt.

Auch Sigismund Jantz und Alfons Panske

sind dabei gewesen und haben dieses Stück

europäischer Geschichte hautnah

miterlebt.

Der

Bundesgrenzschutz,

so schildern die beiden Beamten im Ruhestand, hat

damals mit 64 Lastwagen genau 578

Millionen Mark in das Saarland

transportiert. Die Geldtransporte wurden

von Hubschraubern, der Bereitschaftspolizei

und von BGS-Beamten gesichert. Aus der

Abteilung GSA II/4 Clausthal-Zellerfeld

waren insgesamt zirka 20 Beamte dabei,

fünf aus der 7. Hundertschaft in

Duderstadt.

Ebenso wie in vielen anderen

BGS-Abteilungen sei damals im Standort

Duderstadt vorab nur von einer

„Sternfahrt“ die Rede gewesen, berichten Kühn, Monzen und Schröer. „Keiner von uns wusste,

was auf uns zukommen würde.“ Ebenso wie in vielen anderen

BGS-Abteilungen sei damals im Standort

Duderstadt vorab nur von einer

„Sternfahrt“ die Rede gewesen, berichten Kühn, Monzen und Schröer. „Keiner von uns wusste,

was auf uns zukommen würde.“

Unter Führung

des Leutnants Günter Czerwinski wurden die

Kräfte mit fünf Lastkraftwagen des Typs

Magirus sowie einem Rover in Marsch

gesetzt. Gegen 14 Uhr trafen sie im

hessischen Alsfeld ein. Auf der Straße

Alsfeld-Grünberg, unweit der

Bundesautobahnauffahrt

Alsfeld-Pfefferhöhe, trafen sich alle

Einsatz- kräfte des Grenzschutzkommandos

Mitte mit insgesamt 24 Magirus-Lastwagen.

Die Worte des Kommandeurs des Grenzschutz-

Kommandos Mitte bei der Begrüßung klingen

Monzen, Kühn und Schröer noch heute sinngemäß in

den Ohren: „Ihr seid die auserwählten

Kräfte der Abteilung. Ihr seid die

Garanten dieser Sternfahrt, die in die

Geschichte des BGS eingehen wird.“ Erst

hier, so die Beamten, sei ihnen der wahre Grund

für den Einsatz Geldtransport ins Saarland

bekannt gegeben worden.

Auftrag und

Marschziel für die Beamten in den

Lastwagen 7a, 7b und 7c war

Kaiserslautern. Gegen 22 Uhr trafen sie

dort ein – auf einem Festplatz nahe der

Landeszentralbank. Ab 2 Uhr am Morgen des

6. Juli, so berichten die Ruheständler,

hat das Beladen der Fahrzeuge mit dem Geld unter

strenger Bewachung begonnen. Neben dem

Fahrer und dem Beifahrer mit

Maschinenpistole seien jeweils drei Beamte

mit Gewehren dabei gewesen, und zusätzlich

drei Bankbeamte für die Verteilung des

Geldes.

Erstes Ziel

des Transportes, der unter starker

Bewachung von Bereitschaftspolizei des

Landes Rheinland-Pfalz und Hubschraubern

erfolgte, war Saarbrücken. Nach der

Ankunft wurden die einzelnen Banken und

Sparkassen unter Polizeieskorte mit Geld

beliefert. Oberwachtmeister Monzen war

z.B. für zwei Banken und Sparkassen in Ensdorf

und für drei weitere in Schwalbach,

Elm und Köllerbach

zuständig, wie er sich erinnert. Zur

Aufgabe der Beamten gehörten auch das

Abholen der saarländischen Francs von den

Geldinstituten und der Transport zur

Landeszentralbank nach St. Ingbert. „Beim

Rücktransport der umgetauschten Francs

hatten wir Milliarden von Franken auf dem

Kraftfahrzeug“, so die Beamten.

(Wiedergabe

des Zeitungsartikels und des Fotos mit

freundlicher Genehmigung des Göttinger

Tageblatts. Den Artikel hat Friedrich

Fess entdeckt, dessen persönliche

Erinnerungen an seine Kindheit Sie hier lesen

können.) -

Zu

dem Bild oben: Gerhard Schröer, Eduard

Monzen und Manfred Kühn im Jahr 2009 mit

einer Straßenkarte von 1959 (als sie alle etwa 25

Jahre alt waren). Foto:

Göttinger Tageblatt

|

Zum

Abschluss noch eine Geschichte von Gerhard Bungert über die neue

Einstellung der Saarländer zum Einkaufen

nach dem Tag X:

|

|

|

|

|

Die Kurzgeschichte

„Peperoni und der Tag X“ ist zum ersten

Mal erschienen in dem Buch „Hauptsach es

schmeckt – im Saarland, Essen, Trinken

und Feiern", herausgegeben von Gerhard

Bungert und Charly Lehnert, mit

Zeichnungen von Werner Neumann.

Saarbrücken 1987.

Die

Wiedergabe der Geschichte auf dieser Website erfolgt mit

freundlicher Genehmigung ihres Autors.

Näheres

über Gerhard Bungert können Sie

auf unserer Seite Über uns nachlesen.

|

|

Literaturangaben

zum Thema dieser Seite:

125

Jahre Währungsgeschichte an der Saar 1859

- 1984.

Landeszentralbank im Saarland, 1984

100

Jahre Saar-Bank 1896 - 1996, Chronik. Saarbrücken 1996.

60

Jahre St. Wendeler Volksbank,

Jubiläumsjahr 1988.

Von der `Stunde

0´ zum `Tag X´. Das Saarland 1945-1959.

Saarbrücken 1990.

Das

Saarland. Politische, wirtschaftliche und

kulturelle Entwicklung. Landeszentrale für

politische Bildung, 2. Aufl. 1991.

Saarbrücker

Zeitung

vom 5.7.59 und vom 7.7.59, Westpfälzische Rundschau v. 4.7.59 sowie

andere Tageszeitungen aus dieser Zeit.

Quelle

für den Wortlaut des "Luxemburger

Vertrages zur Regelung der Saarfrage" vom

27. Oktober 1956):

http://www.verfassungen.de/de/saar/vertrag56.htm

Diese

Seite wurde erstellt am 25.06.2009 und

zuletzt bearbeitet am 28.9.2020

|

nach

oben

|

zurück

<---------> weiter

zurück

<---------> weiter

wwwonline-casino.de

(Gesamt

seit 2008)

Home

(zur Startseite) > www.saar-nostalgie.de

|

|