|

oben

|

|

Vorweg

einige gebräuchliche Begriffe aus der Welt der

Bergleute:

Berschmannskuh:

volkstümliche

Bezeichnung für die Hausziegen, die viele

Bergmannsfamilien in ihren Wohnhäusern oder im Garten

hielten, weil sie für eine

Haltung größerer Tiere meist nicht genügend Platz zur

Verfügung hatten. Berschmannskuh:

volkstümliche

Bezeichnung für die Hausziegen, die viele

Bergmannsfamilien in ihren Wohnhäusern oder im Garten

hielten, weil sie für eine

Haltung größerer Tiere meist nicht genügend Platz zur

Verfügung hatten.

(Siehe

Bild: "Bergmannskuh - Deutsche Edelziege mit

Zicklein", Bronzeguss-Skulptur von Franz Mörscher;

seit 1995 in der Grünanlage gegenüber dem

Dudweiler Rathaus zu sehen. (Foto: R.Freyer)

Hartfüßler (oder Hartfüßer) nannte man die

Bergleute an der Saar, weil viele von ihnen seit der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von ihren

Heimatorten aus weite Strecken (bis zu 30 Kilometer)

zu ihren Gruben und zurück zu Fuß laufen mussten.

Schon von Weitem konnte man den Klang ihrer genagelten

Schuhe

auf dem Pflaster der Straßen hören. Man

nannte sie auch Saargänger oder Ranzenmänner.

Kaffekisch:

Das war eine

Kantine mit einem (sehr!) kleinen "Supermarkt" für

Bergleute und ihre Familien.

Knappe: So nennt man die Bergleute, weil

sie als die "Knappen der Königin Kohle" angesehen

werden (ursprünglich bezeichnete das Wort 'Knappe'

einen jungen Adligen, der im Dienste eines Ritters

stand.)

Knubbe: eigentlich Knoten; im Bergbau:

a) bezahlte Überstunde, b) Schnaps, c) "Er hat e

Knubbe": er hat einen im Tee / ist besoffen.

Kolonisten:

So nannte man die im Bergbau Beschäftigten

und ihre Familienangehörigen, die aus entfernten Orten

zugezogen waren und nun in einem ihnen zugewiesenen

Wohngebiet lebten, also in einer "Kolonie" von

Werkswohnungen.

Portion: Wenn man die in einer Kneipe

bestellte, erhielt man 1/4 Ring Lyoner, einen halben

Doppelweck und eine Flasche Bier.

St.

Barbara-Verein (nach

der Schutzpatronin der Bergleute) war der Name der

Bergmanns- oder Knappenvereine im Saarland und in

anderen Zechengebieten.

Saarknappenchor:

Er

wurde 1948 als Männerchor gegründet und gehörte bis

1998 zur Saarbergwerke AG, ab 1998 zur RAG Deutsche

Steinkohle AG. Er gibt noch heute sehr beliebte

öffentliche Konzerte. Ein Bild des Chores aus den

50er-Jahren sehen Sie hier auf dieser Seite, unten im Abschnitt 3a.

|

|

|

1) Geschichte

des Bergbaus an der Saar (bis etwa 1960)

von Stefan Haas und Rainer

Freyer

a) Von den

Anfängen bis zum Zweiten Weltkrieg

Der Beginn der Kohlenförderung im Saarland

liegt lange zurück: Eine Urkunde aus dem Jahre 1429

erwähnt schon Schürfbetriebe bei Neunkirchen. Es soll

aber schon zu Zeiten der Römer im Saarland Bergbau

gegeben haben. Der Emilianusstollen in St. Barbara

(Wallerfangen) ist ein in Mitteleuropa einzigartiges

Beispiel dafür (allerdings wurde dort nach Kupfer

gegraben). Der Beginn der Kohlenförderung im Saarland

liegt lange zurück: Eine Urkunde aus dem Jahre 1429

erwähnt schon Schürfbetriebe bei Neunkirchen. Es soll

aber schon zu Zeiten der Römer im Saarland Bergbau

gegeben haben. Der Emilianusstollen in St. Barbara

(Wallerfangen) ist ein in Mitteleuropa einzigartiges

Beispiel dafür (allerdings wurde dort nach Kupfer

gegraben).

Im Jahre 1751

zog der Fürst von Nassau und Graf zu Saarbrücken kraft

eines in Deutschland bestehenden Hoheitsrechts den

Besitz der bis dahin privaten Gruben an sich, die zwar

zahlreich, aber wenig bedeutend waren, denn ihre

gesamte Jahresproduktion betrug nur etwa 300 Tonnen.

Als 1792 die Gegend um

Saarbrücken für etwa 20 Jahre an Frankreich fiel,

förderten die Gruben ungefähr 50 000 Tonnen Kohle

jährlich. Im Jahre 1808 beabsichtigte Napoleon, die

Saargruben in mehrere Konzessionen aufzuteilen. Um die

Aufteilung besser durchführen zu können, ließ er die

Lagerstätten auf Staatskosten methodisch erforschen.

Die Ingenieure Duhamel, Beaunier und Calmelet

erledigten diese Aufgabe in drei Jahren

und fassten das Ergebnis ihrer Untersuchungen in einem

Atlas zusammen. Obwohl sich Napoleon schließlich doch

gegen eine Aufteilung entschied und ein einziges

staatliches Unternehmen der Gruben bevorzugte, steht

dieser Atlas am Anfang des wirklich industriellen

Betriebs der Saargruben.

Zum Ende des

Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation am Beginn

des 19. Jahrhunderts kam das Saargebiet 1815 in seinem

Hauptteil zu Preußen und zu einem kleinen Teil (im

Osten) an Bayern. Diese beiden Länder vertrauten die

Kohleförderung ihren jeweiligen fiskalischen

Verwaltungen an.

|

Im

Verlauf des 19. Jahrhunderts förderte der

industrielle Aufschwung die Nutzung und Ausbeutung des

saarländischen Kohlevorkommens. Die Produktion

erreichte im Jahre 1880 fünf Millionen Tonnen.

Während der ersten Jahre des 20. Jahrhunderts

stieg sie weiter erheblich an und erreichte

bis zu 13 Millionen Tonnen im Jahre 1913.

Ab etwa 1850

förderte die Grubenverwaltung den Bau von

Eigenheimen für die Bergleute.

Voraussetzung hierfür war die

Bauausführung nach Musterplänen. Für den

Kauf des Bauplatzes gab es eine Beihilfe,

die so genannte Prämie. Für das

eigentliche Baudarlehen waren vier prozent

Zinsen zu zahlen. Auf der Basis dieses

Finanzierungsmodells wurden bis zum Ende

des ersten Weltkrieges etwa 9 000 solcher

"Prämienhäuser" gebaut. Sie prägten noch in den

50er-Jahren das Straßenbild vieler

saarländischer Ortschaften. Auch außerhalb der

Innenstädte gab es ganze Straßenzüge mit

diesen Häusern.

|

|

|

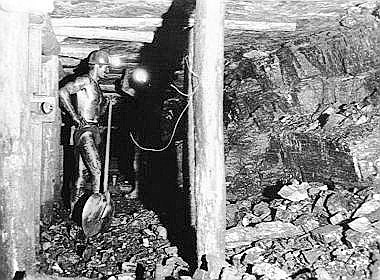

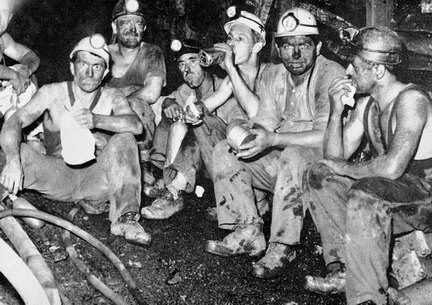

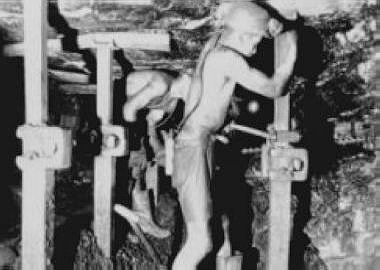

Das

Foto zeigt saarländische Bergleute bei der

"Halbschicht" im Schacht Holz der Grube Göttelborn,

ca.1956. (Foto:

K. H. Janson)

Im Jahre 1920 wurden die

Saargruben französisches Staatseigentum,

da der Versailler Vertrag sie Frankreich als

Ersatz für die im Ersten Weltkrieg zerstörten

Gruben in Nordfrankreich zugesprochen hatte.

Nach der Volksabstimmung

von 1935 kam die Saar

wieder zu Deutschland, das mittlerweile

unter nationa- lsozialistischer Regierung

stand. Die Saargruben wurden dem französischen

Staat abgekauft und erhielten später die Form

einer Aktiengesellschaft (Saargruben AG),

deren einziger Aktionär das Deutsche Reich

war.

Das

Hitlerreich musste möglichst schnell autark

werden. Um einen Beitrag dazu leisten zu

können, wurde der Bergbau an der Saar zu einem

der modernsten Kohlenabbaubetriebe Europas

ausgebaut. Man setzte die neuesten

Schrämmaschinen und Ladegeräte ein und

verwendete Spülbohrer, um die Gefahr von

Silikoseerkrankungen zu vermindern. Bis zum

Anfang des

Zweiten Weltkrieges

wurde die Kohleförderung auf fast 15 Mio.

Tonnen jährlich gesteigert.

|

|

|

1)

Mission Française des Mines de la Sarre (10.

Juli 1945 bis 31. Dezember 1947)

Nachdem

amerikanische Truppen im März 1945 das Saargebiet

besetzt hatten, stellten sie die im Krieg teilweise

stark zerstörten Bergwerke der Saargruben AG unter die

Kontrolle ihrer CONAD Engineer Mining Operating Group

(Saar Mining Mission). Die Gruben, die noch in Betrieb

waren, förderten inzwischen nur noch unter 5 Mio.

Tonnen pro Jahr.

|

|

Am 10.7.1945

übernahmen die Franzosen die Besetzung des Landes.

Unmittelbar danach gründeten sie die Mission

Française des Mines de la Sarre und

unterstellten ihr die Bergwerke der Saargruben AG.

Leiter der Zwangsverwaltung war zunächst Robert F.

Baboin, später folgte ihm Marin Guillaume.

Die Aufgaben

und Herausforderungen der Mission Française:

- Wiederaufbau

der Belegschaft (Kriegsgefangene,

Rückführung

von evakuierten Bergmannsfamilien,

- Organisation

von Wohnraum,

- Neubeginn

von Aus- und Weiterbildung,

- Sicherstellung

der Versorgung der Belegschaft mit Nahrung und

Bekleidung.

|

|

|

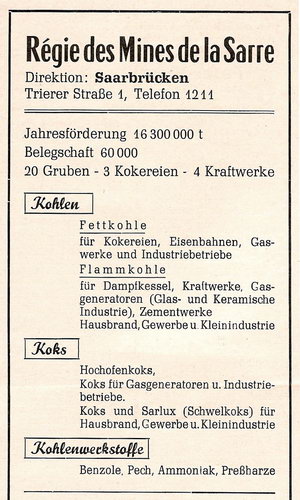

2) Régie des Mines de la

Sarre

(1. Januar 1948 bis 31. Dezember

1953)

|

|

|

Nach der

Gründung des Saarstaats im Dezember 1947 wurden die

Saargruben AG und damit auch die Mission Française zum

1. Januar 1948 aufgelöst. Alle Rechte und

Besitzverhältnisse gingen auf die Régie des Mines de la Sarre mit Sitz

in Saarbrücken über. Deren Verwaltungsrat übernahm nun, als zunächst rein

französische Institution, die Verwaltung der

saarländischen Steinkohlebergwerke einschließlich der

Nebenbetriebe und dazugehöriger Unternehmungen.

Die geförderte

Saarkohle wurde bereits seit dem Kriegsende in einen

gemeinsamen Kohlen-Pool der Alliierten eingebracht.

Diese verteilten die Kohlen nach

gemeinwirtschaftlichen Richtlinien.

Am 20.

Februar 1948 verfügte ein in Berlin

geschlossenes Wirtschafts- abkommen, dass die Saar aus

diesem Pool ausscheiden dürfe. Vom 1. April 1949

an konnte die Régie des Mines die Saarkohle ohne

Auflagen und ohne jegliche Beschränkung absetzen.

Daraufhin begann man sofort mit dem konsequenten

Ausbau der saarländischen Gruben.

|

|

Der Verwaltungsrat

der Régie des Mines bestand aus 30 Mitgliedern, von

denen nur neun die Interessen der saarländischen

Regierung und der saarländischen Unternehmer sowie der

Arbeitnehmerschaft vertraten. Der

Verwaltungsausschuss

war ganz

ohne saarländische Mitglieder.

|

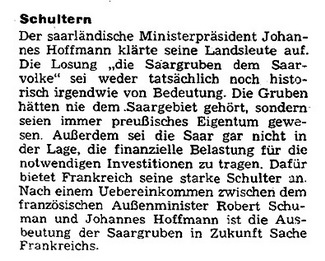

"Die

Saargruben dem Saarvolk"

Der

Industrieverband

Bergbau (IVB, er wurde später

zur Gewerkschaft Bergbau und Energie, IGBE)

forderte

schon von 1948 an, dass die Grubenverwaltung

von der saarländischen Landesregierung

übernommen werden sollte, denn er sei der

Überzeugung, dass

-

die Saargruben als Eigentum

dem Saarland gehören,

-

die Saargruben von

einheimischen Kräften verwaltet werden können,

-

die Saargruben in eigener

Regie Gewinne abwerfen.

Johannes

Hoffmann und seine Regierung waren zusammen

mit den französischen Vertretren im Lande

nicht dieser Meinung, wie der SPIEGEL Ende

1949 berichtete.

(Siehe

nebenstehenden Ausschnitt aus dem SPIEGEL

Nr. 49 vom 1. Dezember 1949!)

|

|

|

|

Die

unzumutbaren Verhältnisse der ungleichen

Zusammensetzung des Verwaltungsrates wurden

durch Neuregulierungen in den Saar-

Konventionen vom 3. März 1950

geändert. Dabei wurden zwei neue Organe mit

jeweils paritätischer Besetzung geschaffen:

a) der

Saargrubenrat, bestehend aus 18

Mitgliedern (neun Saarländer und neun

Franzosen; Vorsitzender war der französische

Minister für Bergbau, Vizepräsident ein hoher

saarländischer Beamter), und

b) der

Grubenausschuss (sechs saarländische

und sechs französische Mitglieder);

Vorsitzender abwechselnd ein Saarländer und

ein Franzose. Außerdem zahlte die Régie an den

saarländischen Staat eine jährliche Abfindung

auf der Grundlage der Nettokohlenförderung.

|

3) SAARBERGWERKE

(S.B.W.)

(1. Januar 1954 bis 31. Dezember 1956)

Am 1.

Januar 1954 löste ein neues Unternehmen mit

Namen SAARBERGWERKE die Régie des Mines ab.

Grundlage dazu war ein Vertrag, der als Teil der

Saarkonventionen am 20. Mai 1953 abgeschlossen wurde.

Frankreich und das Saarland übernahmen damit gemeinsam

die Verantwortung für den Abbau der saarländischen

Kohlenfelder.

Vorstand und Grubenrat waren

weiterhin

paritätisch mit Vertretern beider Länder besetzt. In

dem Vertrag wurde festgelegt, dass er bis zum

Abschluss einer Friedensregelung wirksam bleiben

sollte. Nach erfolgter Anerkennung des Eigentums des

Saarlandes an den Kohlenfeldern und Anlagen sollte

sich die Laufzeit des Vertrages automatisch auf eine

Gesamtdauer von 50 Jahren, gerechnet von 1950 ab,

verlängern. [1]

1956 begannen

die S.B.W. noch mit dem Bau einer neuen Kokerei in

Völklingen-Fürstenhausen. Sie sollte vorwiegend die

lothringischen Hüttenwerke mit Koks versorgen. Ob

wohl deshalb der Beginn der Kokserzeugung auf den

14. Juli 1959 (dem französischen Nationalfeiertag)

gelegt wurde?

[1] Art.

2 des "Vertrages zwischen Frankreich und dem

Saarland über den gemeinsamen Betrieb der

Saargruben" vom 20. Mai 1953.

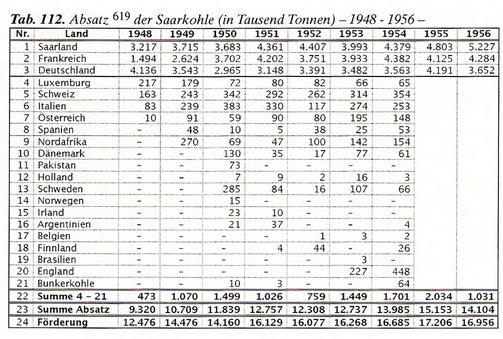

Ende 1956 gliederten sich die

Grubenbetriebe wie folgt: Ende 1956 gliederten sich die

Grubenbetriebe wie folgt:

Bergwerksdirektion

Bexbach.

Gruben: Kohlwald, St. Barbara I, St. Barbara II

Bergwerksdirektion

Neunkirchen.

Gruben: König, Heinitz, Dechen

Bergwerksdirektion

Sulzbach.

Gruben: Maybach, Mellin, Reden-Fett, Reden-Flamm

(Itzenplitz)

Bergwerksdirektion

Fischbach mit

Sitz in Camphausen. Gruben: Camphausen, Franziska,

Göttelborn

Bergwerksdirektion

Jägersfreude. Gruben:

Jägersfreude, Luisenthal, St. Ingbert

Bergwerksdirektion

Geislautern.

Gruben: Velsen, Ensdorf, Griesborn, Viktoria

|

|

1956 erreichte die

Bergwerksdirektion Geislautern eine Höchstförderung von 3,78 Mio. t, gefolgt von der

Bergwerksdirektion Sulzbach (3,48 Mio. t), Fischbach

(3,13 Mio. t), Neunkirchen (2,65 Mio. t), Jägersfreude

(2,52 Mio. t) und der Bergwerksdirektion Bexbach (1,38

Mio. t).

Unter den

einzelnen Schachtanlagen stand die Doppelanlage

Ensdorf-Griesborn an der Spitze (Jahresförderung 1956 1,88 und 1,38 Mio. t), gefolgt von

Göttelborn, während St. Ingbert für 1956 die

niedrigste Förderung mit 253.000 t auswies.

4) Saarbergwerke AG und

die weitere Entwicklung nach der Rückgliederung

Nach

der Ablehnung des Saarstatuts am 23. Oktober 1955 stellte der Saarvertrag vom 27.

Oktober 1956 die Weichen für den Übergang des

Saarbergbaus auf die neuen Eigentümer Bundesrepublik

und Saarland. Der

politische Anschluss der Saar an die Bundesrepublik

erfolgte am 1. Januar 1957. Am

30. September 1957 wurde die Saarbergwerke

Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von

35 Milliarden Francs gegründet. Anteilseigner waren

die Bundesrepublik mit 74 und das Saarland mit 26

Prozent.

|

|

|

1958 erfolgte

die Gründung des Unternehmensverbandes Saarbergbau. Er

vertrat die Belange der Unternehmungen des

Saarbergbaus als Arbeitgeberveinigung und Tarifpartei.

Der Landtag beschloss die Wiedereinführung des

Reichsknappschaftsgesetzes im Saarland und

verabschiedete das Neuregelungsgesetz der

Knappschaftsrentenversicherung.

In dieser Zeit

verfügte die Saarbergwerke AG über 99 aktive Schächte.

Davon dienten 24 als Förderschächte, die übrigen waren

für Seilfahrt, Materialtransport und

Frischluftversorgung zuständig. Schon ab 1956

versuchte man, den sich abzeichnenden Kohle- und

Strukturkrisen durch eine Ausweitung der

Mechanisierung zu begegnen, indem man

z.B. Walzenschrämlader und Hydraulikstempel einführte.

Bald wurden auch Verbundbergwerke und neue Betriebe

geschaffen. Im Jahr 1958 mussten die ersten

Feierschichten eingelegt werden, weil die

Absatzverhältnisse auf dem Energiemarkt sich zunehmend

verschlechterten. Um dieser Entwicklung zu begegnen,

versuchte die Saarbergwerke AG, neue Absatzwege z.B.

in der Veredlung der Kohle zu Koks, Gas und Strom zu

finden.

|

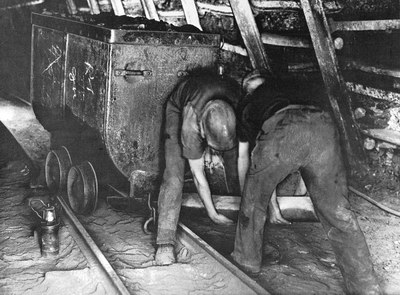

|

Im

Kammerbau werden Eisenstempel gestellt.

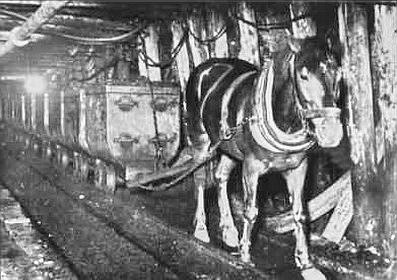

Bis

1960 wurden auch im Saarbergbau Pferde unter Tage

eingesetzt.

Die S/W-Fotos in dem obigen Abschnitt

ohne eigene Quellenangabe wurden mit freundlicher

Genehmigung der hervorragenden Website

von "Kumpel Horst" entnommen: http://www.hschmadel.de/

-

Die Farbzeichnung ist von F.L. Schmidt.

|

|

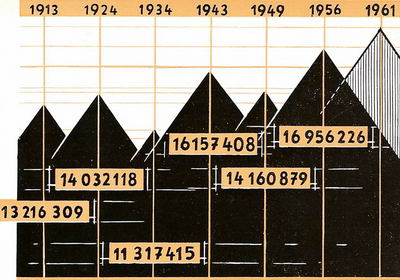

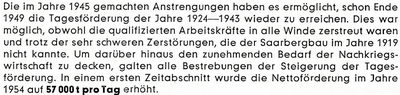

c)

Tabellen

zu

Förderung und Absatz der Kohle

I)

Kohleförderung im Saarland von 1913 bis 1956

Entwicklung

der Tagesförderung in Tonnen Kohlen

Entwicklung

der Jahresförderung in Tonnen Kohlen

(aus

der Saarbergwerke-Broschüre "Die Saargruben 1945 - 1957, 12

Jahre französisch-saarländische Verwaltung")

|

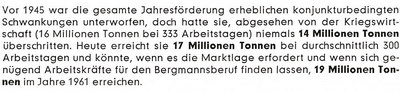

II)

Absatzpolitik

Die an

der Saar geförderte Kohle wurde zu einem guten

Drittel im Saarland

selbst verbraucht; Abnehmer waren hier neben

der Bevölkerung hauptsächlich die Eisen- und

Stahlindustrie.

Ein

etwas geringerer Anteil an Kohlen wurde nach

Frankreich (hauptsächlich in den Osten des

Landes und in die Zone um Paris) geliefert,

und ein noch kleinerer Teil ging nach

Deutschland. Der Rest verteilte sich auf

zahlreiche andere Länder.

Die

nebenstehende Tabelle zeigt die genauen Mengen

je Land in den Jahren 1948 bis 1956.

Tabelle

aus: Rauber, Franz: 250 Jahre staatlicher

Bergbau an der Saar. Teil 2: Von den Mines

Domaniales Françaises de la Sarre bis zur

Deutschen Steinkohle AG. Sotzweiler

2003, Seite 205

|

|

|

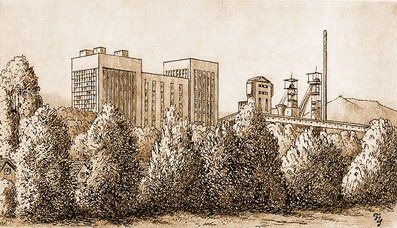

Die

Steinkohlengruben an der Saar -

Stand: 1957

|

2)

Die saarländischen Steinkohlenbergwerke

der

Nachkriegszeit und ihre Namensgeber

von

Stefan Haas und Rainer Freyer

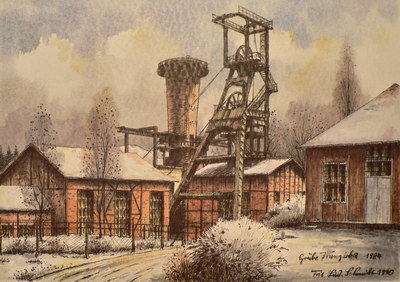

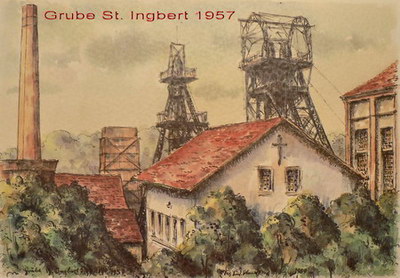

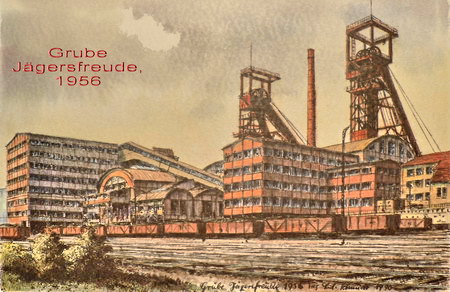

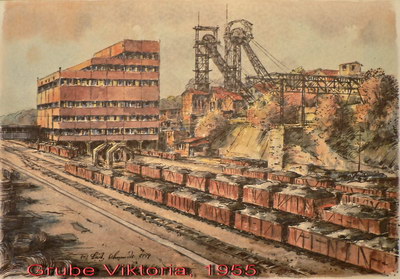

Zeichnungen

von Fritz Ludwig Schmidt (mehr über den Zeichner ganz unten auf

dieser Seite!)

Zu einer

ausführlicheren Einzelbeschreibung von einzelnen

Gruben folgen Sie bitte den blauen Links in den

Überschriften! (dies betrifft die Gruben

Camphausen, Jägersfreude und Viktoria

Die Namen von

Gruben, Schächten, Flözen und Fördertürmen sind ein

signifikantes Merkmal des

Bergbaus - nicht nur im Saarland. Sie spiegeln ein

großes Stück der im Untergang begriffenen

Industriekultur wieder. Ihre Namen sind somit ein

Spiegelbild von Tradition und Kultur. Bei der Gründung der Saarbergwerke AG im

Herbst 1957 waren 18 fördernde Gruben in Betrieb. Das Unternehmen

verfügte damals über insgesamt hundert Schächte,

die als Förderschächte, Wetter-, Material-, und

Seilfahrtschächte dienten. Sie prägten in den

fünfziger Jahren das Bild ihrer Umgebung und nahmen

den Namen des jeweiligen Ortes an, oder der Ort

erhielt den Namen der dort befindlichen Grube. Wie

lauten diese Namen, was steckt hinter ihnen und was

sagen sie aus? Im Folgenden soll ein

ausschnittartiger, kein vollständiger, Überblick über

die Namen dieser Gruben gegeben werden, von denen

viele schon sehr bald, nämlich in den sechziger

Jahren, geschlossen werden sollten. Die Reihenfolge

der Nennung

entspricht der Rangfolge ihrer Produktivität; die

ersten sechs förderten am längsten, die restlichen

wurden frühzeitig geschlossen.

|

Emblem in

der Fassade der ehemaligen

Saarbrücker Bergwerksdirektion

(Foto:Stefan Haas)

|

|

|

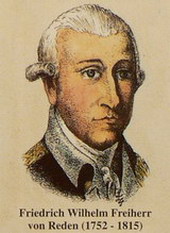

Grube

Reden

Die

Grube in Landsweiler-Reden

entstand

um 1850 und wurde benannt nach dem preußischen

Staatsminister Friedrich-Wilhelm

Graf von Reden (1752-1815). Jener war schlesischer

Berghauptmann, preußischer Oberberghauptmann

und Minister. Er führte den darniederliegenden

Bergbau in Schlesien zu einer neuen Blüte.

a)

Reden-Flamm war

lange Zeit der Name für den Schacht Itzenplitz in Heiligenwald. Itzenplitz lebte von

1799-1883 und war

preußischer Minister und Naturwissenschaftler.

Unter seinem Namen war der Schacht bis zur

Integration in die Grube Reden (am 31. März

1958) ein eigenständiger Betrieb.

b)

Reden-Fett war

die zweite große Betriebseinheit in Reden.

Beide Teile zusammen galten als eine

|

|

bedeutende Grube im Saarbergbau, die in der Mitte des 19.

Jahrhunderts entstanden war und noch 1980 mit

ca. 3100 Mann 6800 t Kohle pro Tag förderte.

1989 erfolgte ihr Verbund mit

der Grube Göttelborn. bedeutende Grube im Saarbergbau, die in der Mitte des 19.

Jahrhunderts entstanden war und noch 1980 mit

ca. 3100 Mann 6800 t Kohle pro Tag förderte.

1989 erfolgte ihr Verbund mit

der Grube Göttelborn.

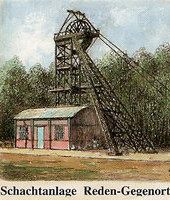

Die

Schachtanlage Reden-Gegenort war um 1900 über dem

Schacht III der Grube Frankenholz am Standort

Höchen erbaut worden. Im Jahr

1960 wurde sie an den heutigen Standort bei

Bauershaus (zwischen Neunkirchen und

Ottweiler) versetzt.

|

|

|

Grube Göttelborn

Benannt

nach der Gemeinde Göttelborn, deren Name auf die Quelle

"Gödelborn" zurückgeht. 1884 fanden erste

Kohleschürfungen im Bereich des heutigen

Ortes statt und es erfolgte der Anhieb der

Grube Göttelborn. Betriebsbeginn war 1887.

1980

förderte die Grube Göttelborn bei einer

Belegschaft von ca. 2200 Mann 7500 t Kohle

pro Tag. Bei einem zu diesem Zeitpunkt

geschätzten Kohlevorrat von 200 Mio. Tonnen

ging man auch hier von einer noch langen

Förderdauer aus. Das Verbundbergwerk Göttelborn-Reden entstand 1989. Schon

acht Jahre später, nämlich 1997, wurde im

Jahr des 110-jährigen Bestehens der Grube

die Schließung des Verbundbergwerkes

Göttelborn-Reden trotz großer Proteste

seitens der Bevölkerung beschlossen.

|

|

|

|

Grube

Camphausen

Die

1871 abgeteuften Fischbachschäch- te wurden 1874 nach dem

Besuch des preußischen Finanzministers in

Trier, Regierungsrat Otto Camphausen (1812

- 1896) in Grube Camphausen umbenannt. Die

Namensgebung der Grube wurde ihm zur Ehre, da

er dem aufstrebenden Bergbau an der Saar

wirksame (finanzielle) Hilfe zukommen ließ.

Die Grube galt 1980 als prosperierender

Betrieb, der bei einer Belegschaft von ca.

1400 Mitarbeitern etwa 3500 t Kohle pro Tag

förderte.

|

|

Mehr

Infos und Fotos zur Grube Camphausen finden

Sie auf unserer Seite Gruben

in Dudweiler.

|

|

Grube Luisenthal

Benannt nach einem

Hof, der den Namen einer Tochter des Grafen

Friedrich Ulrich von Ostfriesland

(1667-1710), Christiane

Luise,

trug. Jener war ein Schwiegersohn der

Verbindung Fürst Christian Eberhard von

Ostfriesland und Eberhardine Sophie zu

Oettingen-Sötern (1666-1700). Die Benennung geht

auf das Jahr 1951 zurück und löste die

1836 eingeführte Bezeichnung "Obervölklingen" wieder ab. Der

heutige Stadtteil von Völklingen

profitierte damals sehr vom

wirtschaftlichen Aufschwung, wuchs rasch

an und wurde nicht zuletzt durch die

Rückbenennung unabhängiger vom großen

Völklingen. - Angehauen wurde diese Grube 1899.

Nach sehr wechselvollen Jahren und von dem

schweren Grubenunglück im Jahre 1962

überschattet (siehe unten, im Abschnitt

4), förderte sie im Jahre 1980 bei

einer Belegschaft von ca. 2200 Bergleuten

5000 t Kohle pro Tag.

|

|

|

|

Grube Ensdorf (Grube Griesborn, Grube Duhamel)

1945 wurde die Grube Griesborn mit dem

Steinkohlenbergwerk Ensdorf-Viktoria zusammengelegt, die

Förderanlage in Griesborn wurde 1950

geschlossen, ihre Fördereinrichtung

abgerissen und die gesamte Förderung

unterirdisch auf einem neu geschaffenen acht

Kilometer langen Stollen zur Grube

Duhamel gebracht, wo sie zu Tage

gehoben wurde. Der Name der

Letzteren geht auf Jean Baptiste Duhamel

(1767-1847) zurück, Professor für

Bergbau und Direktor der Bergschule in

Geislautern. Er schuf 1810 zusammen mit

anderen Bergingenieuren Napoleons den ersten

Saargrubenatlas. Die Grube Griesborn war nach dem

gleichnamigen Ort bei Schwalbach

benannt.1957 legte man beide Gruben zusammen

und gab ihnen den Namen des Ortes Ensdorf.

Der Name Saarschacht (1913-1920 und 1935-1945) setzte

sich nicht durch. wurde. Der Name der

Letzteren geht auf Jean Baptiste Duhamel

(1767-1847) zurück, Professor für

Bergbau und Direktor der Bergschule in

Geislautern. Er schuf 1810 zusammen mit

anderen Bergingenieuren Napoleons den ersten

Saargrubenatlas. Die Grube Griesborn war nach dem

gleichnamigen Ort bei Schwalbach

benannt.1957 legte man beide Gruben zusammen

und gab ihnen den Namen des Ortes Ensdorf.

Der Name Saarschacht (1913-1920 und 1935-1945) setzte

sich nicht durch.

Ensdorf gehörte 1980

mit einer Fördermenge von 11000 t Kohle pro

Tag und einer Leistung von 8000 kg je

Mannschicht zur europäischen Spitzengruppe.

2600 Bergleute waren zu dieser Zeit hier

beschäftigt, die noch geschätzte 300 Mio. t

Kohle zum Abbau vor sich hatten.

|

|

Grube

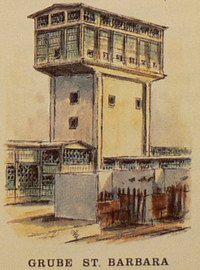

St. Barbara (Bexbach)

Zu Ehren der Hl. Barbara,

der Schutzpatronin der Bergleute 1955 von

SAARBERGWERKE bei Bexbach in Verbund mit einem Kraftwerk

eingeweiht. Die Tagesförderung lag bei einer

Belegschaft von rund 2400 Beschäftigten bei

ca. 1500 Tonnen. Zu Ehren der Hl. Barbara,

der Schutzpatronin der Bergleute 1955 von

SAARBERGWERKE bei Bexbach in Verbund mit einem Kraftwerk

eingeweiht. Die Tagesförderung lag bei einer

Belegschaft von rund 2400 Beschäftigten bei

ca. 1500 Tonnen.

1959 wurde sie wegen mangelnder

Rentabilität von der Saarbergwerke AG

geschlossen.

1959 wurde sie wegen mangelnder

Rentabilität von der Saarbergwerke AG

geschlossen.

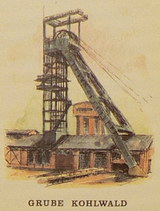

Grube Kohlwald

Benannt wurde diese

Grube bei Wiebelskirchen vermutlich nach dem

Flurnamen "Kollwald", es besteht aber auch

die Möglichkeit eines Bezuges zu den ersten

Kohlegräbereien im 15. Jahrhundert oder zur

Kohlegewinnung durch aufgestellte Meiler in

diesem Wald. Die Stilllegung der Grube 1966

brachte

zwar die dortige Förderung von 3650 t Kohle

pro Tag durch eine Belegschaft von 2200 Mann

zum Erliegen, die Kohlefelder wurden aber an

die Grube Reden angeschlossen. Hier spielten

auch die Annaschächte als zeitweiliger

Förderstandort eine große Rolle. Sie waren

benannt nach der Ehefrau des

Oberberghauptmanns von Velsen.

|

|

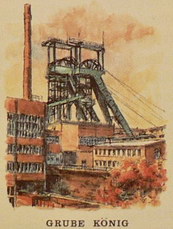

Grube König

("Königsgrube")

Benannt wurde die Grube bei Neunkirchen zu Ehren des Königs Friedrich Wilhelm III. (1770-1840), der 1821

Saarbrücken besuchte. Bergmännisch geht sie

auf den 1821 angehauenen

Friedrich-Wilhelm-Stollen zurück, der Teil

der Königsgrube war.

Vor der Stilllegung im

März 1968 wurden auf dieser Anlage täglich

5200 t Kohle gefördert, bei einer

Belegschaft von 3600 Bergleuten. Die

unterirdische Kohlelagerstätte wurde nach

der Schließung der Grube Reden zugetragen.

|

|

|

Grube

Dechen

Diese

Anlage liegt bei Neunkirchen und wurde nach dem

Oberberghauptmann Dr.

Heinrich von Dechen (1800-1889) benannt. Er war zu

seiner Amtszeit für die Bergaufsicht im

Saarland verantwortlich. Vor seiner Amtszeit

als Oberberghauptmann in Bonn war er als

Professor für Bergbaukunde in Berlin tätig und

trug dazu bei, Geologie als eigenständige

Disziplin zu etablieren.

Hier

wurde von 1854 bis 1964 wertvolle Kokskohle

gefördert. In den Jahren vor der Stilllegung

förderten 1700 Bergarbeiter 2200 Tagestonnen.

Die Lagerstätte wurde dem Feldesteil Reden

zugewiesen

|

|

|

|

|

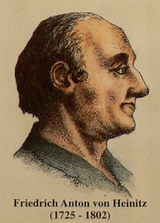

Grube Heinitz

Benannt wurde diese im Stadtbereich Neunkirchens liegende Grube im

Jahre 1851 nach dem bedeutenden preußischen

Staatsminister für Bergwerks- und

Hüttenwesen Friedrich

Anton Freiherr von Heinitz(1725-1802). (Sein

Nachfolger in diesem Amt war Freiherr von

Reden.)

Zu bemerken gilt die

Tatsache, dass Heinitz als Lehrer großen

Einfluss auf den späteren preußischen

Staatsmann Freiherr von Stein nahm. In den

letzten Jahren ihres Betriebes erzielte sie

eine tägliche Förderung von knapp 3000 t bei

einer Belegschaft von ca. 2900 Mann. Im

November 1962 wurde diese Grube stillgelegt,

und die Kohlevorräte wurden ebenfalls

der Förderanlage Reden zugeordnet.

|

|

|

Grube Maybach Grube Maybach

Um das

Jahr 1883 wurde die Grube "Tränkelbach" von 1871 bei Friedrichsthal nach dem preußischen Minister Albert von Maybach (1822-1904) umbenannt.

Unter Bismarck wurde dieser 1874 Leiter des

Reichseisenbahnamtes, ferner war er

langjähriges Mitglied des Reichstages und ab

1878 Minister der öffentlichen Arbeiten.

Auch diese Grube förderte über Jahre hinweg

wertvolle Kokskohle bis zu ihrer Schließung im

Jahr 1964. Auch dieser Feldesteil wurde der

Grube Reden zugeschlagen. Sie förderte damals

5000 t täglich bei einer Belegschaft von 4300

Bergleuten.

|

|

|

|

Grube

Franziska

Franziska war eine Tochter aus preußischem

Königshaus, der zu Ehren diese Grube bei

Quierschied benannt wurde. Damit war sie -

neben der Grube Viktoria - die einzige Grube,

die den Namen einer Frau erhielt, sonst

geschah dies nur mit Schächten. Die Grube war

ursprünglich eine Abteilung der Grube

Camphausen gewesen, deren Westschacht 1920 in

Franziska-Schacht umbenannt wurde. In den

vierziger Jahren wurde Franziska II abgeteuft.

Sie war von

1950 bis 1960 eine selbstständige Grube mit

eigener Betriebsdirektion, wenn auch die

Förderung weiterhin über die Grube Camphausen

gehoben wurde.

Franziska

hat damals bei einer Belegschaft von 2300

Beschäftigten eine Förderung von 3200

Tagestonnen erreicht. 1960 wurde sie an

Camphausen angeschlossen.

|

|

Grube

Mellin

Die

Schächte bei Sulzbach wurden 1852 abgeteuft

und zunächst wegen ihrer Lage

Eisenbahnschächte III und IV genannt. Im Jahre

1858 wurden sie zu Ehren des preußischen Ministerialdirektors

Mellin

in Grube Mellin umbenannte.

Mellin

lebte von 1796-1859 und war als Regierungsrat

im Finanzministerium, Ministerialdirektor im

Ministerium für Bau und Gewerbe sowie seiner

Verdienste im Eisenbahnwesen als

Generalbaudirektor tätig. Mellin fand 1952

Anschluss an Maybach. Sie förderte in den

letzten Jahren mit 2200 Mann 2200 t Kohle pro

Tag.

|

|

|

Grube

St. Ingbert

Auch

wenn sich die Tätigkeit des Heiligen Ingobertus als Einsiedler auf dem

Gebiet von St. Ingbert historischen Beweisen

entzieht, löst der Name St. Ingbert doch die

ursprüngliche Bezeichnung Landolvinga bzw.

Lendelfingen mit dem Beginn des

Dreißigjährigen Krieges ab.

Erstaunlicherweise

lag die Verwaltung der Grube nicht nur beim

Grafen von der Leyen und bei französischen

Stellen, sondern auch bei einer russischen und

einer österreichischen Grubenverwaltung

(1814-1816). Geschlossen wurde die St.

Ingberter Grube im Jahr 1959.

Die

Förderung dieser eher kleinen Grube lag

zuletzt bei 500 t Kohle pro Tag durch 450

Mann.

|

|

|

|

Grube

Jägersfreude

Benannt

nach dem Ort Jägersfreude, welcher seinerseits

nach einem Jagdschloss des Fürsten von Nassau-

Saarbrücken benannt wurde. Auch diese Grube

traf im Jahr 1968 die Stilllegung, wenngleich

der untertägige Anschluss an Camphausen die

weitere Nutzung der Lagerstätte möglich

machte.

Die

Anlage hatte zuletzt eine Förderung von 4700 t

Kohle pro Tag erbracht, die Belegschaft von

2900 Bergleuten stammte mehrheitlich aus dem

Bliesgau.

Mehr

Infos und viele zeitgenössische Fotos zur

Grube Jägersfreude finden Sie auf der Seite

Gruben

in Dudweiler.

|

|

Grube Viktoria Grube Viktoria

Diese

Grube lag am Ortsrand von Püttlingen, wurde ab 1869 abgeteuft und nach

der damaligen Kronprinzessin Victoria Adelaide Mary Louisa von Sachsen-Coburg und

Gotha, geborene Princess Royal von

Großbritannien und Irland (1840 bis 1901)

benannt. Sie war das erste Kind von Albert von

Sachsen-Coburg und Gotha und Königin Victoria

von Großbritannien. Nach ihrer Heirat mit

Friedrich III. war sie preußische Königin und

deutsche Kaiserin und später Mutter von Kaiser

Wilhelm II. -

Weitere Infos und

Fotos gibt es auf der Seite Grube Viktoria.

|

|

|

|

Grube

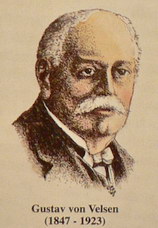

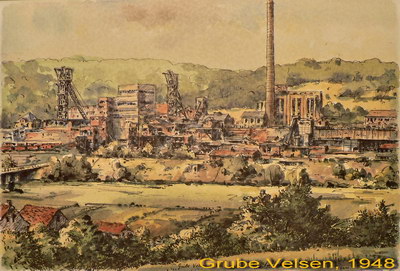

Velsen

Benannt

nach dem Oberberghauptmann Gustav von Velsen im Jahre 1907, nach

dessen Besuch bei der Anlage in Großrosseln im Rosseltal. Jener war

von 1881 bis 1886 Vorsitzender der

Bergwerksdirektion in Saarbrücken. Die Grube

Velsen wurde im August 1965 Nebenanlage des

Bergwerks Warndt, sie förderte Anfang der 60er

Jahre 4500 t Kohle pro Tag mit einer

Belegschaft von 3100 Bergleuten

|

|

|

|

Grube

Frankenholz

Am 2.

Januar 1941 kam es hier zu einer schweren

Schlagwetterexplosion, bei der 41 Bergleute

ihr Leben verloren. Nach diesem Unglück wurden

die Arbeiten in der Grube für Jahre

eingestellt, bis die Brände eingedämmt waren.

1947

wurde Jules Baumann Direktor der Frankenholzer

Grube. Als unter seiner Leitung 1954 das

Bergwerk St. Barbara in Bexbach entstanden

war, wurden die Kohlen des Frankenholzer

Grubenfeldes direkt in Bexbach zu Tage

gefördert.

Am 30.

April 1959 stellte die Saarbergwerke AG die Kohlenförderung in

Bexbach ein.

|

|

Anhang

Einige

bekannte saarländische Gruben sind in der

obigen Aufstellung nicht erwähnt, weil sie zur

Zeit des autonomen Saarlands entweder bereits

geschlossen oder noch nicht eröffnet waren.

Diese

sollen

hier genannt werden:

Die Grube Sulzbach-Altenwald bestand

von etwa 1747 bis 1932; dann wurde sie von

den Franzosen geschlossen.

|

|

|

Grube Von der Heydt:

Diese Grube wurde 1850 vom Preußischen

Bergfiskus gegründet und nach dem

preußischen Handels- und Finanzminister August

Freiherr von der Heydt

(1801-1874) benannt. Ihre Entwicklung

endete aber als Folge der

Weltwirtschaftskrise schon 1932. Grube Von der Heydt:

Diese Grube wurde 1850 vom Preußischen

Bergfiskus gegründet und nach dem

preußischen Handels- und Finanzminister August

Freiherr von der Heydt

(1801-1874) benannt. Ihre Entwicklung

endete aber als Folge der

Weltwirtschaftskrise schon 1932.

In den Jahren 1951/52 wurden die

beiden Amelung-Schächte

nochmals gesümpft und als ausgehende

Wetterschächte der Püttlinger Grube Viktoria genutzt; 1965 wurde

die Grube von der Heydt endgültig

stillgelegt.

Die Grube Geislautern war

etwa 1730 entstanden und wurde schon 1908

stillgelegt.

Grube

Dilsburg: Die

Anlagen dieser Heusweiler Grube wurden etwa

zwischen 1910 und 1916 erstellt. Maximal

förderte die Grube 234.000 Tonnen Steinkohle

im Jahr. Die Belegschaft bestand aus bis zu

1400 Arbeitern und Beamten. Im Zuge der

Weltwirtschaftskrise wurde die Grube am 26

6.1931 "vorübergehend" stillgelegt.

Es kam aber nie wieder

zu einer Wiederinbetriebnahme in der alten

Form. Allerdings wurde der Schacht Dilsburg

von 1966 bis 2000 wieder für das Bergwerk

Ensdorf und später für die Grube Göttelborn in

Betrieb genommen.

Die Grube Brefeld wurde

1872 eröffnet und 1935 mit Camphausen durch die

Saargrubenverwaltung zu einem Verbundbergwerk

zusammengelegt. Ab 1942 wurden die Flöze der

Grube Brefeld nicht mehr weiter abgebaut. Dies geschah erst

wieder, als die Privatgrube

Brefeld 1956

die Abbaugenehmigung für die Flöze erhielt.

1962 war auch für sie der letzte Fördertag.

Die

Grube

Warndt entstand

erst in den späten 50er- bzw. frühen

60er-Jahren.

|

--------------------------------------------------------

Auf unserer Seite Grube Viktoria finden Sie eine

Einzelbeschreibung dieser Grube in Püttlingen mit Fotos aus den 50er Jahren.

Die

Seite Gruben in Dudweiler beschreibt in Texten und Bildern die Anlagen

in Hirschbach, Jägersfreude und Camphausen.

Weiterführende

Literatur zu den Grubennamen:

- Schuster,

Gerd: Grubennamen an der Saar.

Wirtschaftshistorische Betrachtungen. Sonderdruck aus

dem Saarbrücker Bergmanns-

kalender

1980.

- Ruth, Karl-Heinz: Fürsten und

Bergleute gaben saarländischen Gruben ihren Namen. In: Saarbrücker

Bergmannskalender 1998, S.

135 - 147.

|

|

3)

Verschiedenes aus dem

Saar-Bergbau

|

a) Der

Saarknappenchor...

...

wurde im Jahr 1948 gegründet. Unter der

Leitung seines ersten Dirigenten Peter Marx

errang er viele Jahre lang große Erfolge bei

unzähligen Auftritten im Saarland.

Der

Chor reiste auch zu zahlreichen Auftritten im

In- und Ausland.

So

wurde er schon früh zu einem musikalischen

Botschafter

unseres Landes. 2018 wurde das Jubiläum „70

Jahre Saarknappenchor“ gefeiert.

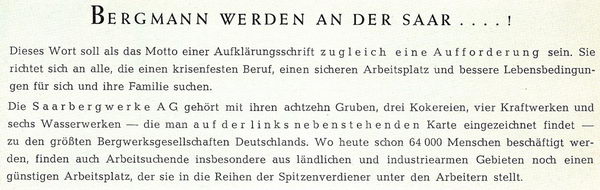

Zum Bild rechts: Auf dem Titelbild

dieser Ausgabe der monatlich erscheinenden Werkszeitung der Saarbergwerke AG

"Schacht

und Heim" sehen wir den Saarknappenchor bei einem Besuch in

Mosbach/Baden vor dem "Palmschen Haus" am

dortigen Marktplatz in den 50er-Jahren.

|

|

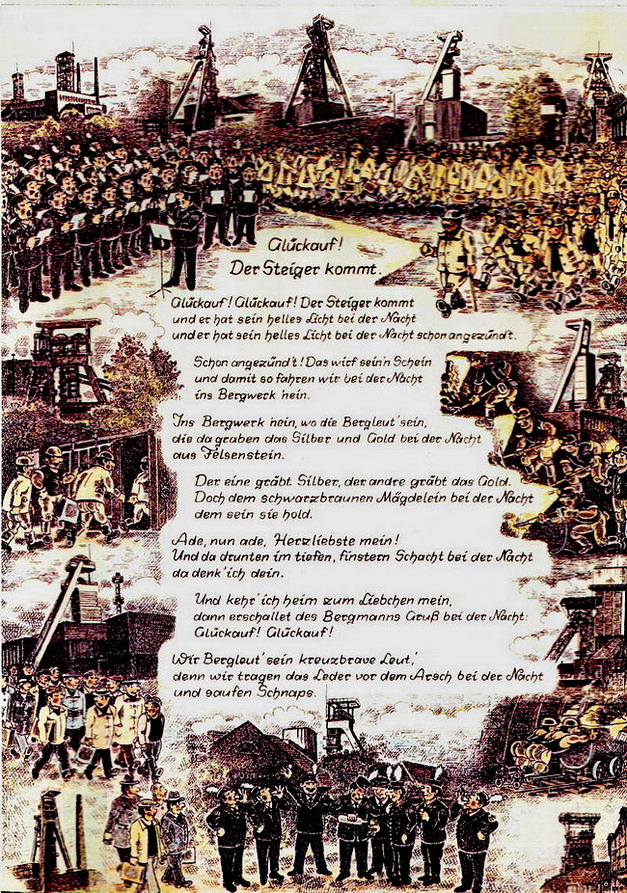

b) Das Steigerlied:

"Glückauf! Der Steiger kommt." mit Zeichnungen aus

dem Saarbergbau

Nähere

Erläuterungen zu diesem Lied finden Sie auf unserer

Seite Name,

Flagge, Wappen, Siegel, Hymnen im

Abschnitt E) Hymnen.

Der Zeichner dieses Blattes

ist leider unbekannt.

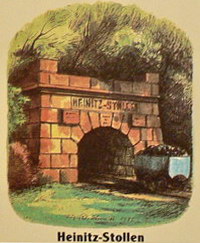

c) 1947: 100

Jahre Grube Heinitz

Die Grube

HEINITZ feierte 1947 im Beisein von Gouverneur

Gilbert Grandval ihr 100-jähriges Bestehen. Diese

Gedenktafel

wurde

damals am Mundloch des Heinitzstollens angebracht

und ist noch heute (Stand 2008) dort zu sehen.

Auf der Tafel

sind als weitere Teilnehmer bei der Zeremonie am 12.

Juli 1947 vermerkt: Generaldirektor R. Baboin,

M. Motreul,

Chef der Gruppe Ost, J. Quoniam, Grubendirektor, und

W. Wrede, Betriebsdirektor.

(Foto:

Stefan Haas)

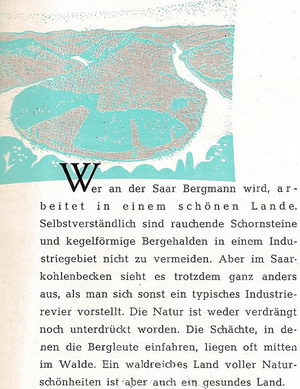

d) Mit bebilderten Broschüren bewarb

die Grubenverwaltung in den 50ern den Bergmannsberuf:

|

|

^

Wie das markante Namenszeichen verrät,

wurden diese

Zeichnungen von Fritz Ludwig Schmidt erstellt.

|

|

|

|

|

aaa

4) Gruben-Unglücke im Saarland

(zusammengestellt

von Rainer Freyer)

A) In der Zeit von

1945 bis 1958

In diesem

Zeitabschnitt ereigneten sich 7 Grubenunglücke mit tödlichem Ausgang.

Hinweis:

Unglücke vor und nach der Saarstaatzeit

werden im Abschnitt B erwähnt.

1) am

23.12.1948 Grube Duhamel (zum Bergwerk

Ensdorf gehörig):

20 Tote

Ein großer

offener Grubenbrand erforderte schwierige

Rettungsarbeiten durch die Grubenwehr. Die betroffenen

Bergleute waren von plötzlich auftretenden

Rauchschwaden überrascht worden. Von wem oder wodurch

der Brand ausgelöst worden war, konnte nicht geklärt

werden. Es waren 20 Tote

zu beklagen

(siehe Foto-Bericht aus

der ILLUS weiter unten).

2) am

17.5.1950 Grube Mellin (bei Sulzbach):

2

Tote

Während der

Seilfahrt um 14 Uhr brach ein größerer Gesteinsbrocken

aus der Schachtwandung des Schachtes 1 aus, schlug auf

den aufwärts stehenden Korb auf und durchschlug das

Korbdach. Zwei

Bergleute wurden tödlich getroffen und zwei weitere

mittelstark verletzt. (Quelle: Landesarchiv Saarbrücken,

Bestand Inf.A Nr. 210)

3) am

25.4.1952 Grube König (Neunkirchen):

7 Tote

Nach einer

Schlagwetterexplosion konnten 7 Bergleute nur noch tot geborgen werden.

4) am

17.5.1954 Grube Franziska (Quierschied):

9

Tote

Eine Gruppe von

Bergleuten wurde von hereinbrechenden Gesteinsmassen

verschüttet. Dieses Unglück verursachte den Tod von 9

Bergleuten.

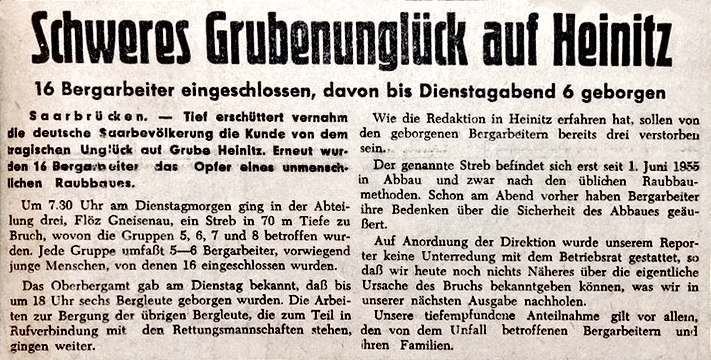

5) am

7.6.1955 Grube Heinitz: 11 Tote

(siehe

Zeitungsbericht unten)

6) am

23.8.1956 Grube Kohlwald: 1 Toter (aus Schiffweiler) (Westf. Rundschau 25.8.56)

7) am

8.10.1958 Privatgrube der Dr. Arnold

Schäfer GmbH in Güchenbach: 3 Tote

Infolge eines

Strebbruchs hereinbrechende Gesteinsmassen kosteten drei Berg- männern das

Leben; einer wurde schwer verletzt, drei waren

verschüttet.

Die Daten

zu Nr. 1 bis 4 stammen aus dem Buch von Evelyn

Kroker (siehe weiter unten unter "Literatur"!)

|

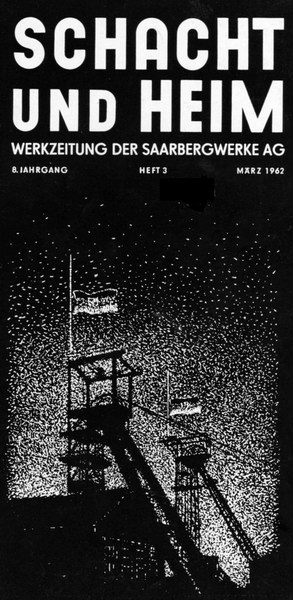

Titelbild

der Werkszeitschrift der Saarbergwerke

nach dem

Grubenunglück in Luisenthal 1962

(siehe

dazu weiter unten!)

|

|

→

Rechts:

(zu

Nr. 1 der

obigen

Aufstellung)

Grubenunglück

am

23. Dezember

1948 auf der Grube Duhamel

Bildbericht

aus der saarländischen Illustrierten ILLUS vom 21.

Januar 1949

|

|

Zeitungsausschnitt unten:

(gehört zur

Nr. 5 der

obigen

Aufstellung

von

Grubenunglücken)

Grubenunglück

am 7. Juni 1955 auf der Grube Heinitz

Bericht

aus NEUE ZEIT, dem Organ der Kommunistischen Partei

Saar, vom 9. Juni 1955

Die Partei

kritisierte darin wieder - wie schon öfter an

anderer Stelle - die Abbaumethoden im Saarbergbau

und sprach von "unmenschlichem Raubbau".

↓

|

|

B)

Schwere Grubenunglücke im Saarland vor und

nach der Saarstaatzeit

|

1885

-

17./18.

März: Grube

Camphausen,

180 Tote

1907

- 28. Januar: Grube Reden, 150 Tote

16. März:

Mathildenschacht

bei Püttlingen, 22

Tote

1930

- 25. Oktober: Grube Maybach: 100 Tote

|

1941

- 2. Januar: Grube Frankenholz, Schlagwetterexplosion,

41 Tote

16.

Juli: Grube Luisenthal,

31 Tote

(für

die Jahre 1948 bis 1958: siehe oben

im Abschnitt A)

1962 - 7.

Februar: Grube

Luisenthal, 299 Tote: siehe hier

unten!

1986 - 16.

Februar: Grube Camphausen, 7 Tote

|

|

|

|

Der

schwärzeste Tag für

den Bergbau im Saarland überhaupt war der 7. Februar

1962,

als bei einer

Schlagwetter-Kohlenstaubexplosion im Alsbachfeld der Grube Luisenthal 299 Bergleute ums Leben kamen.

Höchstwahrscheinlich

ging sie von einem über- und unterbauten Querschlag

aus, der nur schwach bewettert war und in dessen

Firste sich Methangas angesammelt hatte. Als

Grubengasabflammung beginnend, die im Bereich einer

Streckeneinmündung eine Schlagwetterexplosion

auslöste, kam es schließlich zu einer Reihe von

Kohlenstaubexplosionen mit verheerender Wirkung.

Die Zündursache blieb ungeklärt. Das Entzünden einer

Zigarette (es wurde Rauchzeug gefunden) oder die

Glühwendel einer beschädigten Kopfleuchte kommen am

ehesten in Betracht.

Zu diesem

Zeitpunkt waren 664 Arbeiter unter Tage, 433 von ihnen

im Explosionsbereich. Nur 61 blieben unverletzt. An

das Unglück erinnert heute ein Denkmal mit einer

Statue der heiligen Barbara (siehe Foto).

Das ganze

Land war vor Entsetzen gelähmt. Bundeskanzler Konrad

Adenauer sagte einen Tag später: "Die Gedanken des

ganzen deutschen Volkes weilen in diesen Tagen im

Saarland. Sie weilen bei den Opfern des furchtbaren

Bergwerksunglücks von gestern, sie weilen bei den

Angehörigen, bei den Hinterbliebenen

... Ich bin beauftragt, im Namen der Bundesregierung,

ich darf wohl sagen im Namen des ganzen deutschen

Volkes, heute hier zu sagen,

wie sehr unser Herz erfüllt ist von Trauer und von

Mitleid und wie wir alle helfen wollen, das Leid wenigstens zu mildern, das

so viele im Saarland betroffen hat."

Das Denkmal

Luisenthal wurde von dem Steinmetzen Karlheinz Gores

in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Karl Adolf Gores

geschaffen. (Mitteilung

von Norbert Theo Schuler)

Die beiden

Fotos des Denkmals sind von Stefan Haas,

Weiskirchen, 2007

|

|

|

|

Literatur

zum Thema Grubenungücke:

- Gerd

Schuster: 200 Jahre Bergbau an der Saar (1754-1954). Bielefeld

1955.

- Evelyn

Kroker: Grubenunglücke im deutschsprachigen Raum. 2. Auflage, Bochum 1999.

- Antweiler, Franz und Rolshoven,

Max: Im Ernstfall schneller vor Ort. 60 Jahre Hauptrettungsstelle

Friedrichsthal. In:

Bergmannskalender

1997,Seite 24.

- Paul

Burgard / Ludwig Linsmayer / Peter

Wettmann-Jungblut. Luisenthal im Februar.

Chronik einer Bergbau-Katastrophe

(ECHOLOT.

Historische Beiträge des Landsarchivs Saarbrücken,

Band 10. Herausgegeben im Auftrag der Vereinigung zur

Förderung des Landesarchivs Saarbrücken).

Saarbrücken 2012. -

Eine ausgezeichnete,

beeindruckende Dokumentation, die auch die

Vorgeschichte beleuchtet.

|

|

|

Der Maler

Fritz Ludwig

Schmidt

Zahlreiche Zeichnungen auf dieser Seite hat uns der saarländische

Maler Fritz

Ludwig Schmidt,

Bübingen, freundlicherweise zur Verfügung

gestellt.

F. L. Schmidt hat fünfzig Jahre lang (von 1947 bis

1997) für Saarberg gearbeitet. Sein markantes

Namenszeichen ziert unzählige Zeichnungen, Skizzen und

sonstige grafische Werke aus seiner Hand in

zahlreichen Publikationen der Saarbergwerke. U.a. hat

er viele Ausgaben des Saarbrücker Bergmannskalenders

und die großformatigen

Saarberg-Kalender mit seinen Zeichnungen ausgestattet.

Schmidt hat auch für zehn Werte der saarländischen Briefmarken die Entwürfe geschaffen. Er

verstarb im Dezember 2008 im Alter von 86 Jahren.

Dieser Wandteller

mit der Signatur und dem Namen hängt neben der

Eingangstür seines Hauses in Bübingen, in dem er bis

zu seinem Lebensende gewohnt hat.

Links: Auch

das Titelbild der Weihnachtsausgabe 1959

der Werkszeitschrift Schacht und Heim wurde von F.L.

Schmidt gestaltet.

|

|

|

Verwendete und weiterführende

Literatur zum Saarbergbau:

- Slotta, Rainer: Förderturm und

Bergmannshaus. Vom Bergbau an der Saar. Saarbrücken

1979.

- Schneider, Gerhard: Das Revier an der

Saar und sein wechselvolles Schicksal. Geschichte des Saarbergbaus eng mit

Entwicklung des Saarlands verbunden. In:

Saarbrücker Bergmannskalender 1999, S. 21 - 32.

- Schuster, Gerd: Der Steinkohlebergbau

an der Saar.

In: Das Saarland. Ein Beitrag zur

Entwicklung des jüngsten Bundeslandes in Politik,

Kultur und Wirtschaft. Saarbrücken 1958.

- Die Kohlengruben an der Saar.

Bilder, Zahlen und Berichte über die Tätig-

keit der Régie des Mines, hrsg. von der Generaldirektion

der Saargruben 1953.

- Die Saargruben 1945-1957. 12 Jahre

französisch-saarländische Verwaltung.

- Rauber, Franz: 250 Jahre staatlicher

Bergbau an der Saar.

Teil 2: Von den Mines Domaniales

Françaises de la

Sarre bis zur Deutschen Steinkohle AG.

Sotzweiler 2003.

- Bauer, K. / K. H. Ruth: Kohle der Saar. Neunkirchen 1986.

- Mallmann,

Klaus-Michael / Steffens, Horst: Lohn der Mühen. Geschichte der

Bergarbeiter an der Saar. München 1989.

- RAG

Aktiengesellschaft (Herausgeber).

Detlef Slotta (Autor)

Der Saarländische

Steinkohlebergbau:

Bilder von Menschen, Gruben und

bergmännischen Lebenswelten. Herne, o.D.

(wahrsch. 2011).

Literaturempfehlung (sehr

lesenswert, obwohl es nicht um den Bergbau an der

Saar, sondern im Ruhrgebiet geht):

Prager,

H.G.: 1000 Meter unter Tage. Männer in Strecke und Streb. Das Buch vom

Bergbau. Stuttgt 1955; nur

noch antiquarisch erhältlich

Speziell zur

Grube Luisenthal:

Thurn, G.: Chronologie des Bergbaus im Raum

Luisenthal 1945 bis 1956. In: Völklinger

Nachkriegsjahre

1945-1956. Teil

2. Völklingen 1998. S. 50-54.

Interessante

Weblinks: Interessante

Weblinks:

Einschlägige

Literatur zu den einzelnen Gruben findet sich im

Internet. Oftmals stellen die jeweiligen Gemeinden

ihre (ehemaligen) Grubenanlagen und die dazugehörige

Geschichte im Netz vor.

Ein

Online-Lexikon

mit sehr vielen Stichworten zum Bergbau allgemein finden Sie

unter:

http://www.miner-sailor.de/bergmannssprache.htm

Andere interessante Webseiten mit

Themen

zum Saar-Bergbau:

www.memotransfront.uni-saarland.de

- www.hschmadel.de/geschichte/geschichte.htm

-

http://www.saar-heimat.com

|

nach

oben

|

zurück <---------> weiter zurück <---------> weiter

Home (zur Startseite) >> www.saar-nostalgie.de

|