|

|

|

Die

Funken speienden Essen besichtigte schon Goethe, der bei seinem

Aufenthalt in Neunkirchen sichtlich vom dortigen Eisenwerk beeindruckt

war - nachzulesen in seiner "Dichtung und Wahrheit". Das zweite

Zitat entstammt dem Buch von Gerd Meiser und bezieht sich ebenfalls auf

das Eisenwerk in Neunkirchen. Es charakterisiert mit wenigen Worten die

Stellung und den Wert der saarländischen Stahlproduktion in den

fünfziger Jahren.

Die eisenschaffende Industrie des Saarlandes war neben dem Steinkohlebergbau der wichtigste Produktionszweig der saarländischen Wirtschaft zur Zeit der Teilautonomie. Sie

umfasste an acht Standorten fünf integrierte Hüttenwerke mit Roheisen-

und Rohstahlproduktion, Gießereien und Walzwerken, eigenen Kokereien

und verschiedenen Nebenanlagen sowie drei Warmwalzwerken ohne eigene

Stahlerzeugung. 1958 waren in dieser

Industrie ca. 33 000 Personen beschäftigt.

Der Gesamtumsatz der Hütten

erreichte annähernd ein Drittel des saarländischen Industrieumsatzes.

Die Grundlagen der Hüttenindustrie waren die saarländische Steinkohle

und die lothringische Minette (Eisenerz).

|

|

Unmittelbar

nach dem Krieg wurden fast alle saarländischen Hüttenwerke unter

französische Sequesterverwaltung gestellt. Frei arbeiten konnten nur

die Burbacher Hütte, weil sie zum luxemburgisch-belgisch-französischen Arbed-Konzern gehörte, und die Halberger Hütte,

an der die lothringische Pont-à-Mousson-Gruppe

mehrheitlich beteiligt war. Die anderen Werke wurden erst 1951 bzw.

1955/56 an ihre bisherigen Besitzer zurückgegeben.

|

|

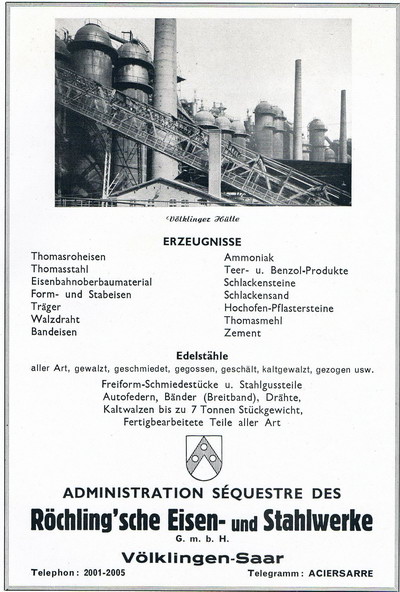

In den verschiedenen Hüttenwerken wurden folgende Produkte gefertigt:

Hauptprodukte:

Blöcke, Halbzeug, Spezialprofile, Bandeisen, Eisenbahnschienen,

Walzdraht, Werkzeugstahllegierungen, rostfreie und feuerfeste Stähle

und Schmiedeprodukte.

Nebenprodukte: Thomasmehl, Zement, Schlackensteine, Teer, Öle und Benzole, Ammoniak, Lacke und andere chemische Erzeugnisse.

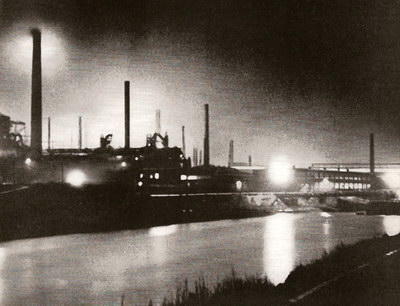

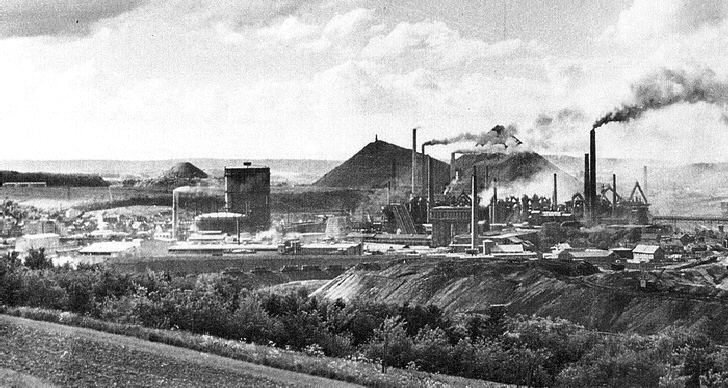

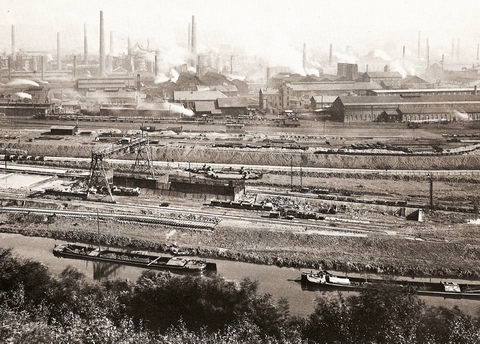

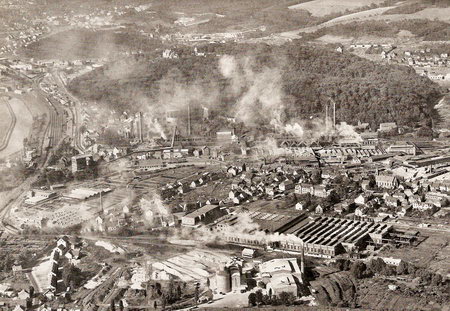

Das Bild zeigt hinten die Völklinger Hütte; vorne rechts die Schlote des Blechwalzwerks Hostenbach.

|

|

|

In der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre

setzte in der saarländischen Hüttenindustrie ein im Vergleich zu

anderen Revieren überfälliger Investitionsanstieg ein. Dies war der

Beginn eines Wandels in den saarländischen Hüttenwerken. Er kam aber zu

spät, um die Versäumnisse der Vergangenheit auszugleichen, und reichte

nicht mehr aus, um der Investitionsquote eisenschaffender Industrie in

Lothringen, Luxemburg, Nordrhein-Westfalen und Belgien gleichzukommen.

Doch

selbst wenn der Wandel früher eingesetzt hätte, hätte er nicht

vermeiden können, dass die Stahlindustrie etwa zehn Jahre später durch

die beginnende Stahlkrise einer schmerzhaften Restrukturierung entgegen ging. Nur das Werk in Dillingen konnte sich als integriertes

Hüttenwerk (bis heute) halten.

B) Metallurgische Randbedingungen der saarländischen Hüttenindustrie

(Text: Karl Presser)

In der Wiederaufbauphase nach 1945 kamen die Grundstoffe für

die saarländische Schwerindustrie wieder zollfrei aus dem französischen

Wirtschaftsgebiet.

Das

lothringische Eisenerz ("Minette") hatte einen Eisengehalt von nur rund

30% und war mit bis zu 1,7% Gewichtsanteil reich an Phosphor (bei

schwedischem Erz war im Vergleich dazu der

Eisengehalt doppelt, der Phosphoranteil aber nur halb so hoch). Das

Roheisen, das in den Hochöfen mit Hilfe von Koks

und Zuschlagstoffen aus der Minette erschmolzen wurde,

konnte in großem Maßstab nur in den (um 1880 eingeführten)

Thomas-Konvertern zu

Stahl weiterverarbeitet werden. Sie hatten Düsen im Boden, durch die

Luft

geblasen wurde, und waren mit Dolomit ausgemauert.

Thomasstahl war relativ kostengünstig zu erzeugen. Thomasstahl war relativ kostengünstig zu erzeugen.

Er ist allerdings schlechter schweißbar als andere Stahlsorten und neigt zum Verspröden. Für die während der

Wiederaufbauphase im Saarland benötigten Beton- und Baustähle war er gut

geeignet. Eine Einschränkung für die

Hütten an der Saar war, dass aus

saarländischer Kohle allein kein Hochofenkoks erzeugt werden konnte. Der Koks war zu bröselig. War bis Kriegsende

Fremdkohle aus dem Ruhrgebiet in den Kokereien zugemischt worden, so musste man

jetzt auf Magerkohle aus Nordfrankreich zurückgreifen. Der Anteil an Fremdkohle im Saar-Hüttenkoks pendelte sich bei 20

bis 25% ein. Dieser Koks war trotzdem nicht besonders fest und daher nicht gut

zu lagern und zu transportieren. Seine mangelnde Stabilität begrenzte auch die

mögliche Größe (Höhe) der Hochöfen. Es kann nur gut “stückiges“ Material als

“Möller“ (Gemisch aus Erz, Koks und Zuschlagstoffen) bei der Roheisenerzeugung eingesetzt werden,

weil sowohl die Verbrennungsluft als auch die entstehenden Gase den Hochofen

nach oben durchströmen müssen.

Das

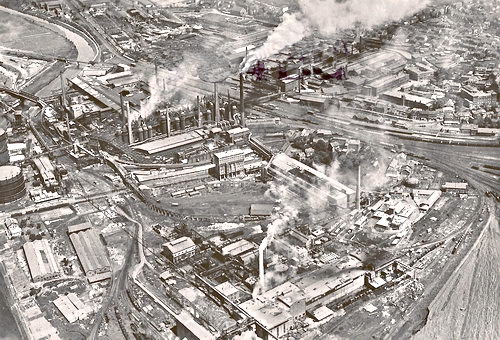

Foto oben zeigt die Völklinger Hütte mit ihrem Rohstofflager im

Vordergrund. Es war auf dem Gelände des heutigen Blasstahlwerks

angelegt. (Voelklingen 1948-1955 27-0174a; gemeinfreie amerikanische Archivaufnahme aus wikimedia)

Zur Erzeugung von 1000 t Roheisen mit Minette benötigte man

etwa 3000 t Erz und 900 t Koks, der aus

1250 t Kohle hergestellt werden musste.

Ab Mitte der 1960er Jahre ging die Thomasstahl-Produktion weltweit rasch zurück. Grund dafür waren wesentlich effizientere

Konverterverfahren, die statt Luft reinen Sauerstoff mit einer Lanze auf die Schmelze aufbliesen.

C) Die einzelnen saarländischen Hüttenwerke und ihre Geschichte (Texte: Stefan Haas)

|

|

1) Röchling'sche Eisen- und Stahlwerke Völklingen

|

|

|

|

Die Völklinger Hütte war nach Beschäftigtenzahl und Umsatz eines der bedeutendsten Unternehmen in den fünfziger Jahren.

Sie

wurde 1873 als Völklinger Eisenhütte, Aktien- gesellschaft für

Eisenindustrie, mit einem Kapital von 500 Tsd. Talern gegründet. 1881 wurde sie von der Familie Karl Röchling gekauft.

Unter der neuen Führung konnte sie in den folgenden Jahren zu einer auf

Grund seiner Edelstähle weltbekannten Firma ausgebaut werden.

Schon zu

diesem Zeitpunkt galt die Hütte als größter Eisenträger-Hersteller

Deutschlands.

1890

wurde das Thomasstahlwerk in Betrieb genommen, 1915 das

Martinstahlwerk. 1898 übernahm Hermann Röchling

die Hütte von seinem Vater. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Werk

fast unbeschadet - alliierte Bombardierungen unterblieben

weitestgehend, eigene Zerstörungen durch die deutsche Wehrmacht im

Sinne des Nero-Befehls erfolgten gar nicht. Hier wurde bis zur letzten

Minute, also bis zum Eintreffen der Amerikaner, produziert.

|

|

1952

erreichte das Werk, bedingt durch den Bauboom und den allgemeinen

konjunkturellen Aufschwung der Nachkriegszeit, wieder die Höhe seiner

Produktion vor dem Krieg. In der zweiten Hälfte der 50er-Jahre

arbeitete es an seiner Kapazitätsgrenze. Mitte der fünfziger Jahre

hatte die Völklinger Hütte etwa 13 000 Arbeiter und Angestellte. Zu

jener Zeit waren im Bereich der Eisen- und Stahlerzeugung sechs

Hochöfen, fünf Thomas- Konverter,

drei Siemens-Martin-Öfen und ein Elektrostahlwerk mit Lichtbogen- und

Induktionsöfen in Betrieb.

Die

Walzwerke verfügten über 14 Warm- und Kaltwalzstraßen. Es standen

außerdem zwei Kokereien mit insgesamt sieben Batterien - davon eine in

Altenwald mit zwei Batterien -, ein Zementwerk, eine Schlackenmühle und

ein Benzolwerk zur Verfügung.

Erst 1956 erhielt die Industriellenfamilie Röchling das Werk aus der Sequesterverwaltung zurück.

Das

Foto (oben) von der Völklinger Hütte aus den 50er-Jahren stammt von der

Amateurfunk-QSL-Karte von 9S4BU, Rolf Loose, Altenkessel.

|

|

|

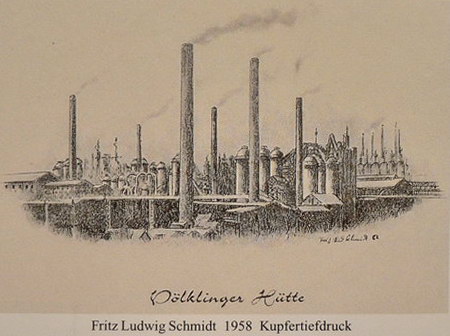

Das Hüttengelände um 1950

|

|

|

|

|

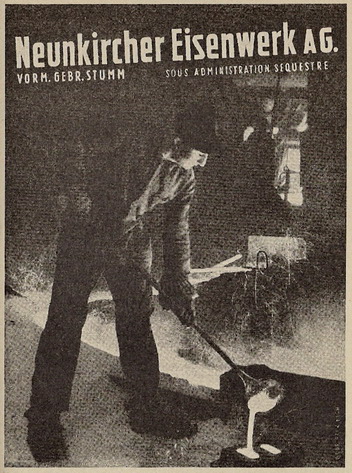

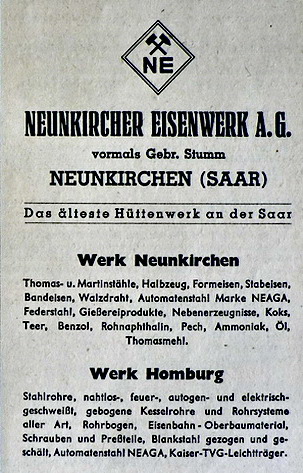

Werbung von 1949

|

Werbung von 1956

|

|

Bild unten: Die weiße Kurve zeigt die Entwicklung der Rohstahl-Erzeugung (in to = Tonnen) auf der Völklinger Hütte zwischen

1938 (ganz links) und 1956 (rechts oben) an. - 1945 (bei Kriegsende, links ganz unten) war sie auf ihrem Tiefststand.

|

|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|

2) Burbacher Hütte

Die

Burbacher Hütte ist wie die Völklinger Hütte eine Schöpfung jüngeren

Datums und wurde 1856 als "Saarbrücker-Eisenhütten-Gesellschaft"

gegründet. Der erste Hochofen wurde 1875 unter Feuer gesetzt und

vorwiegend mit luxemburgischen Erzen beschickt. Burbach arbeitete als

erstes saarländisches Werk mit eigener Koksbasis.

Da erhebliche Kriegsschäden zu verzeichnen waren, lief die Roheisen-Produktion nach dem Krieg erst ab Ende

1946 wieder an. Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs kam das Werk zu erneuter Blüte. - Auch das Blechwalzwerk in Hostenbach gehörte zur Burbacher

Hütte.

|

|

|

|

3) Dillinger Hütte

Die Dillinger Hütte wurde schon 1685 im Auftrag des Sonnenkönigs Ludwig XIV.

vor den Toren der Stadt Saarlouis gegründet. Im 19. Jahrhundert wurde

es zur ersten deutschen Aktiengesellschaft, und zwar im Jahre 1809.

Schon 1806 war der Betrieb um das erste europäische Blechwalzwerk

bereichert worden. Bis zu den Freiheitskriegen gegen Napoleon war die

Dillinger Hütte zeitweise ein bedeutender Blechlieferant der

französischen Armee.

Im

Zweiten Weltkrieg wurde das Werk von ca. 200 000 Granaten zu 65 %

zerstört; die Nachkriegsjahre verbrachte man mit Aufräumarbeiten, bis

man in den fünfziger Jahren wieder optimistisch der Zukunft Stahl

entgegenblicken konnte. Die nach dem Krieg eingesetzte französische

Sequesterverwaltung wurde im Jahr 1951 nach sechs Jahren aufgehoben.

(Farbfoto links: Günter Hesler, Wiebelskirchen)

|

|

|

|

|

Links: Typenschild eines Behälters, 1952 auf der Dillinger Hütte gebaut. (Foto: Stefan Haas 2011 auf der Grube Reden)

|

|

4) Halberger Hütte in Brebach

Die

Hütte wurde im Jahre 1756 von dem damaligen Fürsten von

Nassau-Saarbrücken erbaut. Im Jahre 1809 haben die Gebrüder Stumm sie

übernommen. Auch dieses Werk wurde nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1951

unter Sequesterverwaltung gestellt. Seine Jahreskapazität lag in den

fünfziger Jahren bei 200 000 Tonnen Roheisen.

Das

Hüttenwerk verfügte über sechs Hochöfen, eine Kokerei mit vier

Batterien, sechs Gießereien, ein Zementwerk, ein Kalkwerk, eine

Hochofensteinfabrik und sonstige Nebenbetriebe. Das

Produktions-programm war hier hauptsächlich auf die Erzeugung von

Gusseisen und dessen Weiterverarbeitung, unter anderem zu Röhren,

ausgerichtet. Im Jahre 1955 wurde in Brebach mit der Errichtung einer

modernen Sandschleuderanlage begonnen. Hierdurch sollte die Fabrikation

eines Spezialgusseisens mit erhöhten Festigkeitseigenschaften

ermöglicht werden.

|

(Foto aus: Prof. Dr. F. Kloevekorn. 200 Jahre Halbergerhütte,

1756 - 1956. Saarbrücken 1956)

|

Ansichten der Halberger Hütte in den 50er-Jahren

|

5) Stahlwerk St. Ingbert (Alte Schmelz)

Dieses

Werk wurde 1733 gegründet. Im Jahre 1905 vereinigte sich das Unter-

nehmen mit dem luxemburgischen Hüttenwerk Rümelingen zur "Rümelinger

und St. Ingberter Hochofen und Stahlwerk AG".

Seit 1920 gehört das Werk

der damals neu gegründeten Aktiengesellschaft "Hauts Fourneaux et

Aciéries de Differdange St. Ingbert Rumelange" (H.A.D.I.R.) an (siehe Bild rechts!). Zu

dieser Zeit wurde die Produktion auf Drahtprodukte und Bandeisen

spezialisiert.

1955 rückte das Werk durch einen Streik der Belegschaft im Lohnkonflikt in den Blickpunkt.

Die

Drahtproduktion erfolgt bis heute durch über 100 Mitarbeiter im

Drahtwerk St. Ingbert, das 1967 mit ARBED fusionierte und seit 1993 zur

Saarstahl AG gehört.

|

|

|

6) Neunkircher Eisenwerk

Der

große Unterschied dieses Werkes zu den anderen besteht nicht nur darin,

dass es sich völlig unabhängig von dem Bauerndorf Neunkirchen auf einer

eigenen Grundlage entwickelte, sondern vor allem in der Tatsache, dass

Pächter und Arbeiter zunächst gar nichts mit Neunkirchen zu tun hatten.

In

einer Lohnliste von 1634 sind zum ersten Mal explizit Neunkirchener, in

diesem Fall Fuhrleute, erwähnt, und erst in den folgenden Jahren

arbeiteten hier Leute aus der Umgebung, so zum Beispiel aus

Wiebelskirchen und Wellesweiler.

Es handelt sich um die älteste Hütte im saarländischen Revier; ihre erstmalige urkundliche Erwähnung verweist auf den Zeitraum des ausgehenden 16. Jahrhunderts.

|

|

Zwei markante Ereignisse gilt es zu nennen, die für das Werk einschneidend

waren: Zum einen die restlose Zerstörung Neunkirchens

und seines Eisenwerks im Dreißigjährigen Krieg,

die durch einen jahrzehntelangen Neuaufbau überwunden wurde - die Hütte stand schon  früher

als das Dorf -, und zum anderen die Übernahme des Werkes durch die

Gebrüder Stumm im Jahre 1806, welche Werk und Ort in vier Generationen zu

ungeahnter Blüte brachten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die

Hütte im Rahmen der industriellen Revolution schließlich zu einem

Großbetrieb der Schwerindustrie wurde, wuchsen das Bauerndorf Neunkirchen

und das Eisenwerk zu einer Einheit zusammen.1926 übernahm

Otto Wolff aus Köln große Aktienanteile am

Neunkircher Eisenwerk. früher

als das Dorf -, und zum anderen die Übernahme des Werkes durch die

Gebrüder Stumm im Jahre 1806, welche Werk und Ort in vier Generationen zu

ungeahnter Blüte brachten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die

Hütte im Rahmen der industriellen Revolution schließlich zu einem

Großbetrieb der Schwerindustrie wurde, wuchsen das Bauerndorf Neunkirchen

und das Eisenwerk zu einer Einheit zusammen.1926 übernahm

Otto Wolff aus Köln große Aktienanteile am

Neunkircher Eisenwerk.

Im Zweiten Weltkrieg litt dieses stark unter alliierten Luftangriffen, besonders

im März 1945.

Nach dem Krieg übernahmen

die Franzosen die Sequesterverwaltung, einer der leitenden

Direktoren wurde Dr. Kurt Schluppkotten. Der Wiederaufbau

verlief schleppend, bis im Jahre 1950 im Beisein von

Johannes Hoffmann

und Gilbert Grandval sowie dessen Gattin der erste

Hochofen wieder angeblasen wurde (Fotos von diesem Ereignis finden Sie hier auf dieser Website.)

Am 13. Oktober 1955 wurde die französische Sequesterverwaltung

aufgehoben. Die einstigen Besitzer, die Firma Otto Wolff und die

Stummerben, wurden wieder alleinige Inhaber; Dr. Schluppkotten (im

Volksmund "de Schlubbes" genannt) blieb Direktor. Er verwaltete das

Werk mit eiserner Hand.

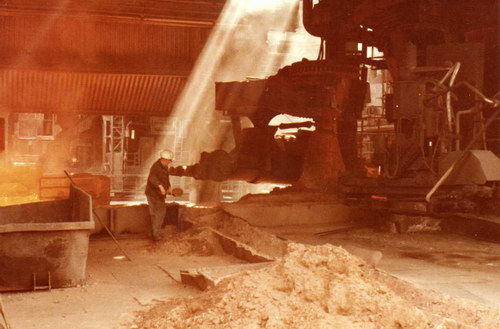

Die beiden Farbfotos (oben rechts: Im Hochofenbereich,

links: Hochofenabstich) sind aus der Sammlung Karl-Heinz Janson,

Heusweiler-Dilsburg.

|

Literatur zu diesem Thema:

- Gnad, Franzjosef. Die saarländischen Hüttenwerke. In: Das Saarland. Ein Beitrag zur Entwicklung des jüngsten Bundeslandes in

Politik, Kultur und Wirtschaft. Saarbrücken 1958. S. 573-582.

- Meiser, Gerd. Stahl aus Neunkirchen. Saarbrücken 1982.

speziell zur Völklinger Hütte:

In

dem Buch: Völklinger Nachkriegsjahre 1945-1956 (Teil 2. Völklingen,

1998) sind folgende Abschnitte von besonderem Interesse:

- Kunkel, Ernst. Zeittafel zur Völkinger Hütte. S. 5-8.

- Müller, Heinrich. Die Hütte in den Jahren 1945-1956. S. 9-15.

- Becker, Frank. Wem gehört die Hütte? Besitzfragen 1945-56. S. 26-37.

- „Alle Räder stehen still“ – Gewerkschaftsleben und der Streik 1955. S. 38-46.

zu H.A.D.I.R. St. Ingbert:

Die Geschichte dieses Werkes finden Sie auf dieser Website: http://www.alte-schmelz.de/Ansicht/Hauptseiten/_Geschichte.htm

|

|