|

oben

|

Home (zur Startseite) >

www.saar-nostalgie.de

|

|

|

Eisenbahnen

in

der Saarstaatzeit

1)

SEB / EdS (staatlich)

von Karl Presser und Rainer Freyer

> zur Seite

2)

Die private Merzig-Büschfelder

Eisenbahn

|

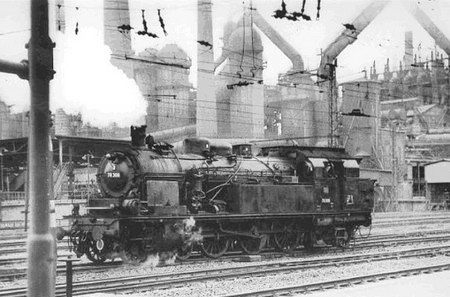

Bild oben: Lok 38 2379

im Jahr 1951 mit einem Personenzug (Foto: Georg Dollwet); mehr zu der Lok

gibt es weiter unten im Abschnitt F).

Auf dieser

Seite finden

Sie Informationen über die staatlichen saarländischen

Eisenbahnen nach dem Zweiten Weltkrieg bis etwa 1960.

> zu

unserer Seite über die große Ausstellung "Aus 100 Jahren Post und Eisenbahn von 1952 im Bexbacher

Blumengarten"

>

Omnibusse der Eisenbahn finden Sie auf der

Seite

Omnibusse 1

unter

Nr. 3) Bahnbusse.

> zur

Übersichts-Seite unseres

Kapitels

VERKEHR

> zur

Seite Loktransport (mit Bildern und Erläuterungen zum

außergewöhnlichen Transport einer Lok mitten durch

Völklingen 1946)

A)

Vorgeschichte: Wie die Eisenbahn ins Saarland kam

Die ersten

Eisenbahnen wurden von Dampflokomotiven gezogen. Etwa

1820 begannen in Deutschland die ersten Versuche mit

mehr oder weniger untauglichen Loks. Im Dezember 1835

fuhr auf der Bayerischen Ludwigsbahn zwischen Nürnberg

und Fürth die erste deutsche Eisenbahn. Ihre

Lokomotive trug den Namen "Adler".

Schon bald

danach kam die Eisenbahn auch in die Gegend des

heutigen Saarlandes. Grund für ihre frühzeitige

Einführung waren unsere reichen Kohlevorkommen. Die

Kohle wurde im Zuge der gegen Ende des 18.

Jahrhunderts begonnenen Industrialisierung dringend

gebraucht. Für den Transport des schwarzen Goldes

verwendete man zunächst Pferdewagen, später

Pferdebahnen mit hölzernen Schienen und Schwellen.

Doch dann begann der Siegeszug der Dampfeisenbahn.

Man begann mit dem Bau der Strecke von

Ludwigshafen durch die Pfalz nach Saarbrücken, und im

Juli 1848 erreichte zum ersten Mal eine Dampflok, von

Kaiserslautern kommend, bei Homburg das Gebiet des

heutigen Saarlandes. Die Strecke wurde nun zunächst

bis Bexbach weitergebaut, und im Juni 1849 zog

erstmals eine Dampflok einen Zug vom neu erbauten

Bahnhof Bexbach aus nach Homburg (siehe Bild

rechts). Im August 1849 war schließlich die

ganze Strecke von der Rheinschanze bei Ludwigshafen

bis Bexbach durchgehend befahrbar. 1852 wurde die

Strecke von Metz über Saarbrücken nach Neunkirchen

eröffnet, und schon 1860 waren auch die Verbindungen

von Saarbrücken nach Trier und durch das Nahetal nach

Kreuznach fertiggestellt. (Bild: Modellbahnfreunde Bexbach e.V.) Man begann mit dem Bau der Strecke von

Ludwigshafen durch die Pfalz nach Saarbrücken, und im

Juli 1848 erreichte zum ersten Mal eine Dampflok, von

Kaiserslautern kommend, bei Homburg das Gebiet des

heutigen Saarlandes. Die Strecke wurde nun zunächst

bis Bexbach weitergebaut, und im Juni 1849 zog

erstmals eine Dampflok einen Zug vom neu erbauten

Bahnhof Bexbach aus nach Homburg (siehe Bild

rechts). Im August 1849 war schließlich die

ganze Strecke von der Rheinschanze bei Ludwigshafen

bis Bexbach durchgehend befahrbar. 1852 wurde die

Strecke von Metz über Saarbrücken nach Neunkirchen

eröffnet, und schon 1860 waren auch die Verbindungen

von Saarbrücken nach Trier und durch das Nahetal nach

Kreuznach fertiggestellt. (Bild: Modellbahnfreunde Bexbach e.V.)

Zu Beginn des

20. Jahrhunderts war Deutschland bereits mit einem

engmaschigen Netz an Eisenbahnverbindungen überzogen.

Damit konnte man nun schnell und bequem reisen. Bis

zum Beginn des Ersten Weltkriegs waren die Eisenbahnen

an der Saar ein wichtiger Teil des preußischen

Eisenbahnnetzes. Im Krieg diente die Eisenbahn aber

praktisch nur noch militärischen Zwecken.

Zwischen den

Weltkriegen weitete sich der Eisenbahnverkehr wieder

aus, obwohl auf Grund der wachsenden Ausbreitung des

Kraftfahrzeugs als Massenverkehrsmittel einige

Eisenbahnstrecken in den 30er-Jahren schon wieder

stillgelegt werden mussten.

|

|

|

|

B)

Im Zweiten Weltkrieg und in der ersten Zeit danach

Der Krieg

begann im Saarland 1939 mit einer ersten

Evakuierungswelle. Dazu bot das vorhandene

Eisenbahnnetz die besten Transport-Möglichkeiten.

Die meisten Menschen wurden nicht in Reisezugwagen,

sondern in gedeckten Güterwagen nach

Hessen, Franken und Thüringen gefahren und

nach etwa einem Jahr wieder zurückgebracht. Im

weiteren Verlauf des Krieges nutzte wiederum

hauptsächlich das Militär das Bahnnetz. Soldaten und

Unmengen von Material waren zu transportieren.

1944 mussten

die Menschen anlässlich der zweiten Evakuierung

wiederum aus dem Saarland ins Landesinnere des

Reichs befördert werden. Die Züge fuhren wegen der ständigen

Bombardierungen nur noch nachts und erreichten ihre

Ziele in Hessen und Bayern meist erst nach Tagen.

Zerstörte Bahnhöfe wurden nach Möglichkeit über

Ausweichstrecken umfahren.

Ab Mitte des

Jahres 1944, ein Jahr vor dem offiziellen

Kriegsende, konnte von einem geregelten Bahnbetrieb

im Saarland nicht mehr die Rede sein. So

wurde z. B. am

27. August 1944 der Dillinger Bahnhof bei

einem Jabo-Angriff auf einen dort abgestellten Munitionszug in

eine Trümmerwüste verwandelt. Auch die anderen

saarländischen Bahnhöfe wurden schwer beschädigt. Am

27. Mai und am 5. Oktober 1944 erlitten die

Saarbrücker Bahnanlagen so schwere Treffer, dass für

jeweils über eine Woche lang kein Durchgangsverkehr

mehr möglich war. Man

fragt sich, wie die Eisenbahner es auch nach den

schwersten Zerstörungen immer wieder schafften, in

kurzer Zeit einen Notbetrieb möglich zu machen.

In den

letzten Kriegsmonaten ist der größte Teil der

Eisenbahnanlagen (Strecken, Brücken, Tunnel und

Bahnhöfe) zerstört worden, entweder von deutschen Soldaten

auf dem Rückzug oder von den einmarschierenden

alliierten Truppen. Anfang 1945 wurden im Saartal

schwerste Kämpfe ausgetragen, in vielen Orten die

Bahnanlagen vollkommen in Trümmer gelegt sowie

Tunnels und zahlreiche Brücken gesprengt.

|

|

Die

schweren ersten Jahre nach dem Krieg (1945/46)

Als am 21.

März 1945 die Städte Saarbrücken und Neunkirchen von den

Amerikanern besetzt wurden, schwiegen die Waffen im

Saarland endgültig. Die Gleisanlagen waren

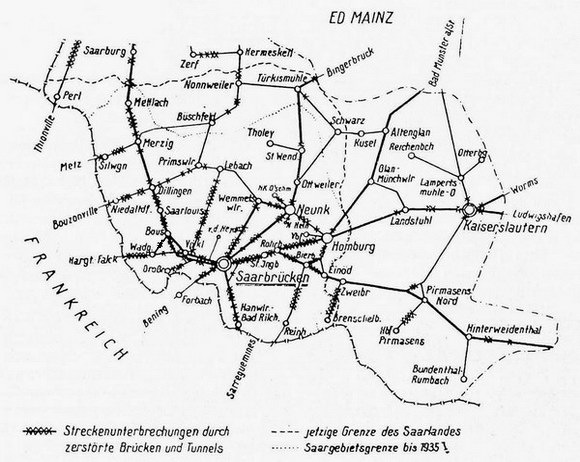

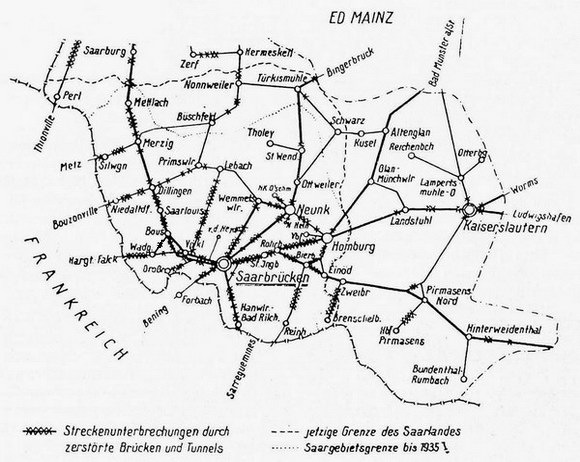

vielerorts völlig verwüstet. Keine Hauptstrecke war

mehr durchgehend befahrbar - siehe nachfolgend

abgebildete Karte: Die

Kreuze auf den Strecken markieren zerstörte

Abschnitte. (Karte

aus: Kurt Harrer, Eisenbahnen an der Saar, Seite

81.)

|

|

Im Saarbrücker Hauptbahnhof soll keine der noch

vorhandenen Schienen länger als zwei Meter gewesen sein.

Insgesamt waren im Saarland über 400 Kilometer, also

etwa ein Viertel der bis dahin bestehenden Gleisanlagen, 40% aller Weichen, 226 Brücken, 27 Tunnel und fast 90 % der Bahnhöfe zerstört. Die Hälfte der vorhandenen Lokomotiven wiesen schwere bis schwerste

Schäden auf; ein ähnliches Bild zeigte sich bei den

Wagen.

Aber noch vor

dem offiziellen Waffenstillstand am 8. Mai 1945

hatten amerikanische Feldeisenbahner einige

Verbindungen schon wieder hergestellt. Es gelang

ihnen z.B., ein Gleis von Saarbrücken über Sulzbach,

Neunkirchen, Homburg und Bad Münster am Stein nach

Kaiserslautern und bis Mainz wieder in befahrbaren

Zustand zu versetzen. Kleinere örtliche deutsche

Verwaltungsorganisationen durften nun damit

beginnen, Gleise wiederherzustellen und verstreute

Lokomotiven, Wagen und sonstiges Material

einzusammeln.

|

|

|

So wurde im

Saarland in erstaunlich kurzer Zeit und unter

denkbar ungünstigen Bedingungen ein Eisenbahnverkehr

in bemerkenswertem Umfang wieder in Gang gebracht. Eine

einheitliche Eisenbahnverwaltung gab es zunächst

noch nicht. Anfangs hatte das US-Militär die

Bahnaufsicht inne. Sie ging am

10. Juli 1945 auf die Franzosen über, nachdem diese

den linksrheinischen Teil der amerikanischen

Besatzungszone übernommen hatten. Sie gründeten das

"Détachement d'Occupation des Chemins de Fer

Français" (DOCF) mit Sitz in Speyer.

Im Juni/Juli

1945 veranlassten sie den Wiederaufbau der Reichsbahndirektion

(RBD) Saarbrücken. Deren neuer Präsident, Dr.

Karl Fischer, war an die Weisungen des DOCF

gebunden. Da er dieser Forderung häufig nicht

nachkam, wurde er aus dem Saarland ausgewiesen,

nachdem die Reichsbahndirektion Saarbrücken am 31.

Juli 1946 endgültig aufgelöst worden war.

An solchen

rigorosen Maßnahmen konnte man erkennen, wie

entschlossen die Franzosen vorgingen, um ihre

Vorstellungen über die Zukunft der Saar

durchzusetzen. Am 1. August 1946 entstand als

Nachfolgerin der Saarbrücker RBD die neue Eisenbahndirektion

Saarbrücken. Sie war bis zum 31. März

1947 für die Belange der Bahn zuständig. Während

dieser Zeit wurde der Wiederaufbau des

Streckennetzes vorangetrieben. So war zum Beispiel

ab 26. August 1946 die Stadt Trier wieder mit dem

Zug erreichbar, nachdem der Mettlacher Tunnel

instand gesetzt worden war. [1]

------------------------------

[1] Siehe

Hudemann - Heinen. Das Saarland zwischen

Frankeich, Deutschland und Europa. S. 104.

C)

1947 bis 1951: Saarländische

Eisenbahnen

(SEB)

In

der

amerikanischen und der britischen Besatzungszone

schlossen sich die

Eisenbahnen bereits 1946 unter dem Namen „Deutsche

Reichsbahn im Vereinigten Wirtschaftsgebiet“

zusammen. Der Sitz ihrer Hauptverwaltung befand sich

in Offenbach am Main.

Dem

Eisenbahnwesen im Saarland gab die französische

Besatzungsmacht am 1. April 1947 eine eigene

Verwaltung unter dem neuen Namen Saarländische

Eisenbahnen (SEB), Eisenbahndirektion

Saarbrücken. Für den nördlich des Saarlandes

gelegenen Teil der Französischen Zone wurde die neue

Eisenbahndirektion Trier gebildet, die ab 25. Juni

1947 ebenso wie die Direktionen Mainz und Karlsruhe

der „Betriebsvereinigung der

Südwestdeutschen Eisenbahnen“

(SWDE) in

Speyer unterstand.

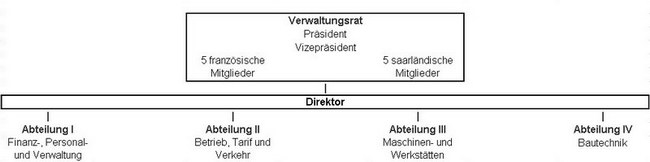

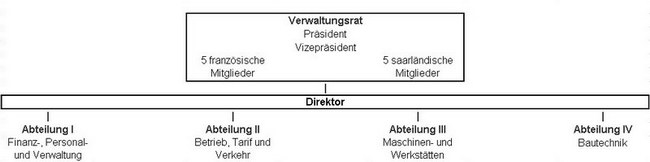

Die

SEB erhielt folgende Organisationsstruktur:

|

|

Das Emblem

der SEB setzte sich aus den symbolisch zu einem Rad

geformten Buchstaben S, E und B zusammen.

Die

Aufsichtsbehörde DOCF wurde ab 1. Januar 1948

organisatorisch geteilt. Die für die SEB zuständige

Einheit führte den Namen „Mission technique des

Chemins de Fer de la Sarre“ (MTCF). Sie siedelte

sich in Saarbrücken in einer Villa am Staden an.

Damit war eine vollständige Abspaltung der

saarländischen Eisenbahnverwaltung von derjenigen

der übrigen Französischen Zone vollzogen. Nach der

Ausweisung von Dr. Karl Fischer im Juli 1946 (siehe

vorletzten Absatz von B) hatte Bernhard Meilchen die

Leitung der SEB kommissarisch als „Alterspräsident“

übernommen. Von Mitte 1948 bis 1950 war Colonel

Pierre Toubeau Direktor der SEB. Ihm folgte der

Zivilist Joseph-Nicolas Werner aus Lothringen. Alle

Abteilungsleiter waren ebenfalls Franzosen. Mit der

technischen Oberaufsicht über die SEB wurde die SNCF

betraut.

Die fortlaufenden personellen

Veränderungen hatten lediglich politische und

verwaltungstechnische Bedeutung.

Die eigentliche

Herausforderung der SEB war aber weiterhin die

Behebung der Kriegsschäden.

|

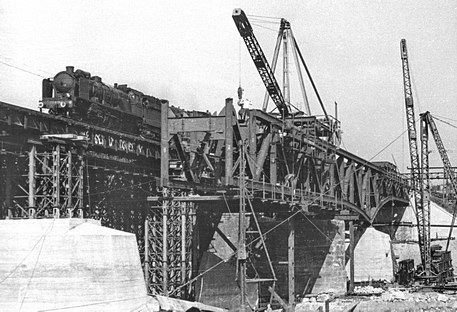

Die

größten Schwierigkeiten gab es mit dem

Schienennetz, der Signaltechnik, dem

bahneigenen Fernmeldewesen und den

zerstörten Bauwerken der Infrastruktur wie

Bahnhöfe, Betriebswerke, Brücken und

Stellwerke. Die abrückenden deutschen

Truppen hatten kurz vor dem Kriegsende

nicht nur

Gebäude, sondern auch Gleisanlagen mit in

kurzen Abständen gelegten Ladungen

gesprengt.

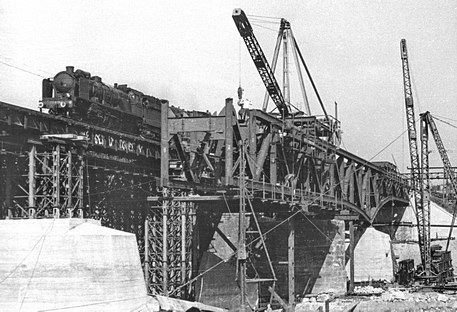

Bild

rechts:

Vier Dampfloks bei einer Belastungsprobe

der neuen Kleinbahnbrücke bei

Saarlouis-Lisdorf 1949. Jede neue oder

wiederaufgebaute Brücke muss einen

Belastungstest mit mehreren Lokomotiven

bestehen, bevor sie für den

Eisenbahnverkehr freigegeben wird.

(Foto:

Volker Felten)

|

|

|

Wiederaufbau

der Achterbrücke am Saarbrücker

Schanzenberg

Foto:

© Walter Barbian:

http://www.saarlandarchiv-walter-barbian.eu

|

Erschwerend

kam hinzu, dass Gleis- und Oberbaumaterial

als Reparationsleistung nach Frankreich

geliefert werden musste, hatten doch die

Deutschen ihrerseits während der

Besatzungszeit nach 1940 französische

Gleisanlagen demontiert und in Russland

verbaut. Manche Strecken waren deshalb

jetzt nur noch eingleisig.

Um

möglichst viele Abschnitte befahrbar zu

machen, wurden auch französische Weichen

eingebaut. Diese waren allerdings anders

konstruiert als die deutschen. Daher

verursachten sie später, am Anfang der

60er Jahre, als die Geschwindigkeiten und

Zuggewichte angestiegen waren, einige

Entgleisungen, die jedoch mehr oder

weniger glimpflich verliefen.

Gleichzeitig

mit der Zollgrenze zu Deutschland

wurden am 22. Dezember 1946 acht

Zollbahnhöfe eingerichtet. Reisende

mussten zur Pass- und Zollkontrolle die

Züge anfangs verlassen, später fand die

Überprüfung in D- und Eilzügen auch

während der Fahrt statt.

|

Das rollende

Material der SEB konnte von diesem Zeitpunkt

an nur noch in den

saarländischen Ausbesserungswerken St. Wendel

(Dampflokomotiven) und Saarbrücken-Burbach (Wagen)

instand gesetzt werden. Zusätzlich war die

Beschaffung von Ersatzteilen für die aus deutschen

Fabriken stammenden Lokomotiven äußerst schwierig

geworden. Zum Glück waren aber die bestehenden

Ausbesserungswerke für eine Überarbeitung von

Lokomotiven und Wagen ausgelegt.

Die

metallverarbeitende Saarindustrie stand außerdem

schon wieder als Zulieferer für Ersatzteile zur

Verfügung. Die Materialknappheit war jedoch immer

noch ausgeprägt. So mussten zeitweise bei Schäden an

den Lichtmaschinen der Lokomotiven statt

elektrischer Leuchten wieder Petroleumlampen

angebaut werden, weil Kupferdraht zur Reparatur der

Wicklungen fehlte. Möglicherweise wurden auch

Karbidlampen als Behelfsleuchten an den Loks

verwendet.

1947 listete

die SEB 992 Wagen für den Personenverkehr auf,

67 davon waren Reisezugwagen mit Drehgestellen. Als

einsatzfähig konnten man allerdings weniger als 600

Personenwagen betrachten; sie litten meist unter

Beschränkungen wie verbretterten Fenstern, undichten

Dächern, fehlender Beleuchtung und Heizung.

Zu privaten

Zwecken war die

Benutzung von Zügen für Reisen unter 30 km

Entfernung zunächst vollständig untersagt. Daher

fand der Personenverkehr kurz nach Kriegsende oft

als verbotene „Hamsterfahrt“ in Güterwagen und auf

den Trittbrettern oder Dächern der wenigen

Personenzüge statt. Die nur in geringer Zahl

vorhandenen Schnellzugwagen hatten wie in allen

Besatzungszonen auch bei uns zunächst die Organe der

Siegermächte in Beschlag genommen. Für die selten

verkehrenden Schnellzüge benötigten Reisende nicht

nur Fahrkarten, sondern zusätzlich Zulassungskarten.

Außerdem war das Mitführen von Lasten verboten.

|

|

In

den Bestandslisten der SEB wurden 1947

insgesamt 341 Dampflokomotiven geführt. Für

Güterzüge waren überwiegend Lokomotiven der

Baureihen 42 (25 Stück), 50 (80 Stück) und

57 (81 Stück) vorhanden, für Personenzüge

wurden Lokomotiven der Baureihe 38 (50

Stück) sowie Tenderlokomotiven der Baureihen

78 (32 Stück) und 86 (15 Stück) verwendet.

Maschinen weiterer Baureihen komplettierten

mit kleineren Stückzahlen den Bestand.

Schwere Schnellzuglokomotiven standen nicht

mehr zur Verfügung. Immerhin waren 68% des

Lokomotiv-Bestandes betriebsfähig. In der

übrigen französischen Zone traf dies nur auf

45% der Triebfahrzeuge zu.

(Näheres

über die verschiedenen

Lokomotiv-Baureihen finden Sie weiter

unten im

Abschnitt

F.)

Im

Personen-Nahverkehr bildete die Baureihe 78

das Rückgrat. Diese Loks konnten sowohl

vorwärts als auch rückwärts bis zu 100 km/h

schnell fahren.

|

Zum Bild

oben: Die Lok 78 317 mit Lokführer und Heizer in

Saarbrücken im Jahr 1949. Unter der Betriebsnummer

ist das SEB-Emblem aufgemalt, unten rechts der

Name der Heimatdienststelle Bw Saarbrücken Hbf. (Foto: Oswald Kunz,

Sammlung Hansjürgen Wenzel)

Vom 7.

September 1949 an verwendete die gemeinsame

Verwaltung der Eisenbahnen in der ehemaligen

Amerikanischen und Britischen Zone den Namen „Deutsche

Bundesbahn“.

D) 1951 bis 1956: Eisenbahnen des

Saarlandes (EdS)

Aus

SEB

wurde

am 25. Januar 1951

EdS. Diese

Umorganisation war in der „Konvention zwischen dem

Saarland und Frankreich über den Betrieb der

Eisenbahnen des Saarlandes“ vom 3. März 1950

vereinbart worden (veröffentlicht am 5.1.1951 im

Amtsblatt des Saarlandes).

Mit Gründung der EdS fanden tiefgreifende

personelle Veränderungen statt: Präsident des

neuen Verwaltungsrates wurde der in Saarlouis

geborene Heinrich Welsch (er war 1955 für

einige Monate Übergangs-Ministerpräsident). Auch die Abteilungsleiter

waren jetzt Saarländer. Direktor blieb der

Lothringer Joseph-Nicolas Werner.

|

|

Als am 18. Oktober

1951 das Bundesbahngesetz in Kraft trat,

gab es in der Bundesrepublik eine

Staatsbahn. Im Saarland hatte die EdS zu

dieser Zeit 322 Lokomotiven im

Bestand; 55 davon waren jedoch als nicht

betriebsbereit abgestellt.

Bemerkenswert ist,

dass die Lokomotiven nicht mit dem

Eigentumssymbol "EdS" versehen wurden.

Stattdessen trugen sie jetzt die

Beschriftung „SAAR“. Diese Aufschrift und

die aufgemalten Ziffern der Lokschilder

waren schattiert wie bei den französischen

Loks.

Betriebswerke (Bw)

in Dillingen, Homburg, Merzig,

Neunkirchen, Saarbrücken-Hauptbahnhof,

Saarbrücken-Verschiebebahnhof, St. Wendel

und Völklingen sorgten dafür, dass die

Räder rollen konnten.

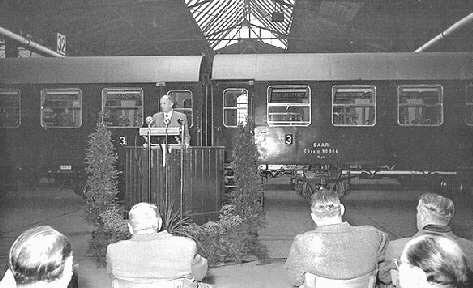

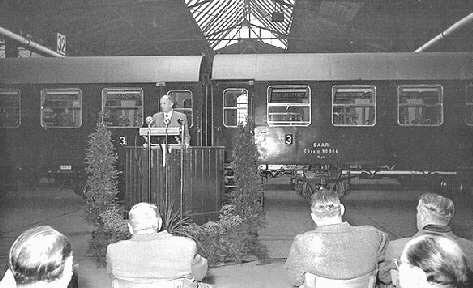

|

Foto:

Heinrich Welsch bei der Vorstellung der ersten

Umbauwagen am 27. Oktober 1954 in Burbach

© Walter Barbian

(http://www.saarlandarchiv-eu)

Am 1. April 1948 hatte die SEB per Dekret

alle Güterwagen zugesprochen bekommen, die

sich im Saarland befanden, unabhängig von ihrer

eigentlichen Herkunft. Ende 1951 befanden sich

daher wieder 10.596 Güterwagen im Bestand der EdS.

Darunter waren 1.000 einfach ausgestattete

Neubauwagen der Firma Gebrüder Lüttgens GmbH aus

Saarbrücken-Burbach. Sie verfügten, nach

französischem Vorbild, über stählerne Seitenwände

und wurden hauptsächlich für Kohlentransporte

eingesetzt.

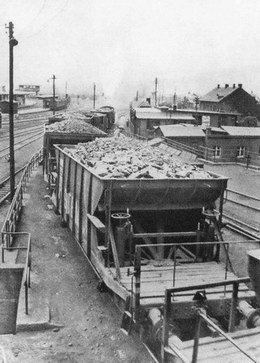

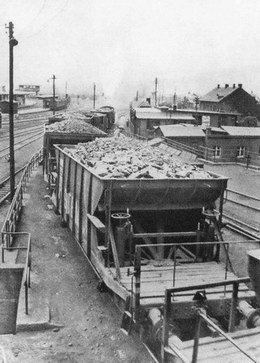

Die Güterwagen deckten die

gesamte Palette an offenen und geschlossenen Wagen

ab. Offene Selbstentladewagen zum Erztransport (siehe

rechts) und offene Güterwagen zum

Kohlentransport konnten zu einheitlichen Ganzzügen

zusammengestellt werden. Erzeugnisse der Eisen-

und Stahlindustrie wie Halbzeuge, Profile, Drähte

und Bleche wurden meist per Niederbordwagen

befördert.

Statistisch gesehen erreichte Anfang der

50er Jahre mehr als die Hälfte aller Pendler die

Arbeitsstelle ganz oder teilweise mit dem

Personenzug. Daher war der Bahnverwaltung klar,

dass sie nicht nur in den Güterverkehr, sondern

auch in den Personenverkehr investieren musste.

Von 1951 bis 1953 war der Bestand an Reisezugwagen

durch 100 Vierachser der Reichsbahn aufgestockt

worden, die nach Kriegsende in Frankreich

zurückgeblieben waren.

Das Foto

zeigt einen

Minette-Erzzug

mit

vierachsigen

Selbstentlade-Wagen

beim Rangieren in Völklingen

(Foto:

Sammlung Schöpp)

|

Vorherrschend im

Wagenbestand waren alte Abteilwagen. Es

gab aber auch sogenannte 'Donnerbüchsen'

(Waggons mit Mittelgang und Plattformen an

den Stirnseiten) sowie zu

Behelfspersonenwagen umgebaute Güterwagen.

Insbesondere die alten Abteilwagen mit

hölzernen Wagenkästen waren kaum noch zu

reparieren. Österreich, Deutschland und

Frankreich legten Programme zum Umbau

ihrer Dreiachser-Abteilwagen auf.

Die EdS baute gemäß

den Konstruktionsplänen der Bundesbahn. Im

Waggonbau der Fa. Gebr. Lüttgens wurden

die Unterteile aufgearbeitet und die

stählernen Aufbauten gefertigt. Nebenan im

bahneigenen Ausbesserungswerk Burbach

wurden die Wagen komplettiert. Ab 1954

entstanden so 400 Waggons. In der 3.

Wagenklasse kuppelte man jeweils zwei

davon dauerhaft „kurz“ zusammen, um Kosten

zu sparen. Denn so konnten die

bei Einzelwagen notwendigen

Abschlussrollläden an den Stirnseiten

entfallen. Ein weiterer positiver Effekt

war die erheblich gesteigerte Laufruhe

dieser Pärchen im Vergleich zu einzelnen

Wagen.

|

|

Ab 1956 begann man,

nur noch gekuppelte Pärchen einzusetzen.

Ihre zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde

von 85 km/h auf 90, später sogar teilweise

auf 100 km/h angehoben.

Foto: © Walter

Barbian

(http://www.saarlandarchiv-walter-barbian.eu)

|

Zu

den Bildern. Oben: Der erste im Ausbesserungswerk

Burbach umgebaute Personenwagen wird mit

seiner

Beschriftung versehen.

Unten:

So entstanden die Umbauwagen in Burbach.

Wagenklassen:

Die

Personenwagen der Eisenbahnen waren

anfangs in vier Klassen aufgeteilt. Am 7.

Oktober 1928 ließ man bei der Deutschen

Reichsbahn die beliebte - weil billige -

4. Wagenklasse wegfallen. Sie hatte

ursprünglich hochklappbare Holzbänke und

wurde deshalb auch „Stehklasse“ genannt.

Grund der Abschaffung war der hohe

Instandhaltungsaufwand für die

unterschiedlich ausgestatteten Waggons.

Die 3. Wagenklasse mit ihren Holzbänken

aus stabilen Latten blieb unverändert

weiter bestehen. Die Fahrpreise

wurden jedoch gesenkt.

Aber

auch

für die drei verbliebenen Wagenklassen

erschien den Eisenbahnverwaltungen der

Wartungsaufwand bald zu hoch. Darüber

hinaus waren ungepolsterte Sitze nicht

mehr zeitgemäß. Für 1956 verständigten

sich daher fast alle europäischen

Eisenbahn-Gesellschaften auf die

Einführung eines einheitlichen Systems mit

nur noch zwei Wagenklassen. Für die

ungepolsterte 3. Klasse bedeutete das zwar

das Aus, jedoch wurde sie nicht etwa

einfach abgeschafft. Vielmehr legte man

die alte komfortable 1. Klasse mit der

bisherigen 2. Klasse zusammen und nannte

das Ganze nun "1. Klasse". Die ehemalige

3. Klasse erhielt jetzt den Namen " 2.

Klasse". So kam es, dass während einer

Übergangszeit auch in der 2. Klasse Wagen

mit Holzbänken fuhren.

Die

Umstellung der Wagenklassen verursachte

zunächst hauptsächlich Arbeit für die

Schriften-Maler in den Betriebswerken.

Neue Polstersitze erhielten nur die Wagen,

die noch längere Zeit benutzt werden

sollten. Umbauwagen waren schon in der

früheren 3. Klasse alle gepolstert.

|

|

|

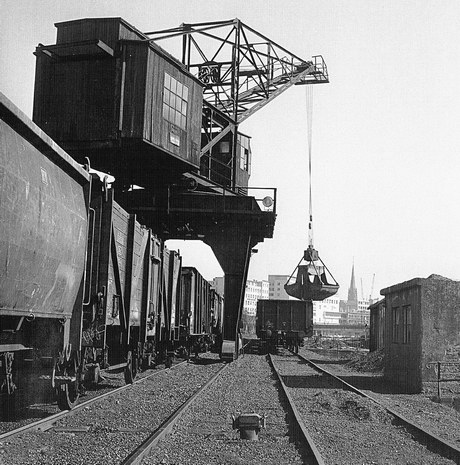

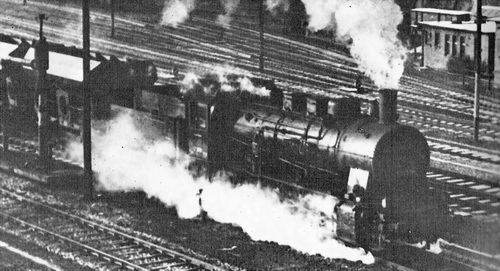

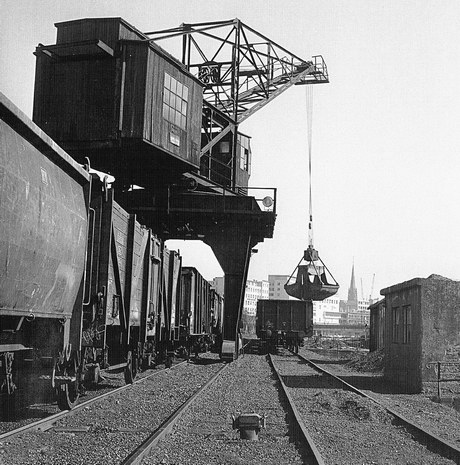

Da zu vielen

Betrieben im Land ein eigenes

Anschlussgleis führte, war ein

umfangreicher Rangier- und

Verschiebedienst mit

qualmenden

Rangierlokomotiven

gängige Praxis. Dabei stieg schon

1946 die Tagesleistung wieder auf mehr als

3.000 Wagen an.

Das höchste

Transportvolumen des saarländischen

Eisenbahnnetzes wies, wie schon vor dem

Krieg, die Strecke

Thionville-Bouzonville-Überherrn-Völklingen

mit ihren Erz- bzw. Kohlenzügen auf. Die

Erztransporte erreichten um 1960 ihr

Maximum. Danach sank der Minette-Einsatz

der Hütten kontinuierlich.

Eine

Elektrifizierung dieser Erzbahn und

weiterer Hauptstrecken wurde schon in den

50er-Jahren diskutiert. Dazu legte sich

die EdS auf das deutsche Bahnstromsystem

mit 16 2/3 Hz fest. Die Arbeiten daran

wurden jedoch damals noch nicht in Angriff

genommen.

1954 bestellte die

EdS bei Gebr. Lüttgens 15 einmotorige Schienenbusse

mit Beiwagen nach Vorbild der DB-Baureihe

VT-95. Lizenzgeber für die Fahrzeuge war

die Waggonfabrik Uerdingen. Sie erhielten

jedoch, abweichend von der DB-Version,

Motoren mit 130 PS von Berliet statt von

Büssing. Die EdS ließ, im Gegensatz zur

DB, sogar den Betrieb mit zwei Beiwagen

zu. 1956 erweiterte die EdS

ihren Triebfahrzeugpark durch zehn leichte

Rangierlokomotiven mit Dieselmotor. Sie

erhielten die Bezeichnung V 45

(siehe

unten im Abschnitt F).

|

Foto:

Kohleverladung auf der Hafeninsel in Saarbrücken.

Foto: © Walter

Barbian (http://www.saarlandarchiv-walter-barbian.eu)

|

Fritz

Francke

jr., heute wohnhaft in Mainz, hat uns

einen kurzen Videoclip von 1954

zur Verfügung gestellt. Er schreibt dazu:

"Mein Vater hat ihn mit seiner damals noch

neuen Schmalfilmkamera aufgenommen. Wir

waren als Kinder oft mit ihm am großen

Güterbahnhof zwischen Dudweiler Landstraße

und Rodenhof und standen dann auf der

heute nicht mehr existierenden

Johannisbrücke, die über die Gleise

führte"

Unter

folgendem Link können Sie sich den Clip

bei Youtube anschauen (90 Sek. lang): Güterzuglokomotiven

(u.a. 57 2248) beim Rangieren in

Saarbrücken 1954.

Es

sind dort auch zwei Loks der Baureihe 42 und

zahlreiche Wagen der EdS zu sehen.

|

|

|

E)

1957: Aus den EdS wird die E)

1957: Aus den EdS wird die

Bundesbahndirektion

Saarbrücken

Am 1.

Januar 1957 wurden die EdS mit der

Angliederung der Saar an die Bundesrepublik

in die Deutsche Bundesbahn (DB) integriert.

So sind 330 km Haupt- und 200 km Nebenstrecken, 6.216 Beamte und 7.414 Angestellte

und Arbeiter in die DB überführt worden.

Dabei

galten dieselben Bedingungen wie beim

Übergang der Post- und Telegraphenverwaltung

in die Oberpostdirektion Saarbrücken

(siehe Seite

Post im

Saarstaat im Abschnitt c). Das gesamte Personal

der EdS wurde Personal der DB, und die

Beamten wurden unmittelbare Bundesbeamte. So

blieb der soziale Besitzstand des Personals

erhalten.

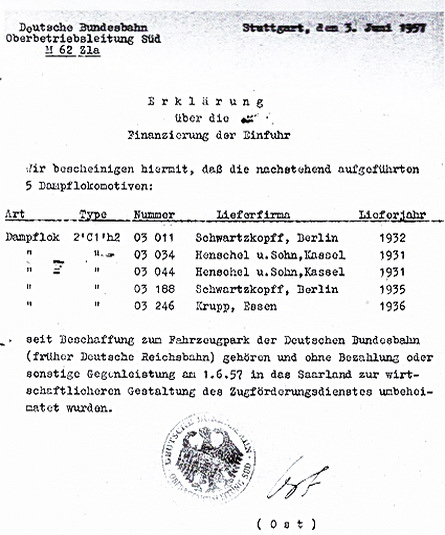

Die

Bundesbahn übernahm per 1. Januar 1957 von

der EdS 287 Dampflokomotiven, fünf bis dahin

bereits gelieferte Schienenbusse und zehn

neue Diesel-Rangierlokomotiven der Baureihe

45. Außer dem gesamten vorhandenen

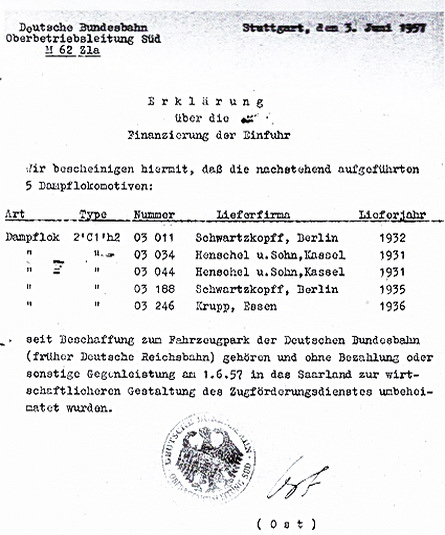

Eisenbahn-Wagenbestand gingen auch 65

Bahnbusse französischer Herkunft in den

Bestand der Bundesbahn über, und es wurden

auch mehrere bundesdeutsche Lokomotiven ins

Saarland "umbeheimatet" (siehe

Schriftstück rechts!)

Die

neue Bundesbahndirektion Saarbrücken gehörte

auch nach der politischen Angliederung wegen

der weiterhin bestehenden wirtschaftlichen

Verknüpfung der Saar mit Frankreich zum

französischen Zollgebiet. Daher konnte die

bisherige unbefriedigende Material- und

Instandsetzungs-Situation nicht verbessert

werden.

|

|

|

Der

neuen Bundesbahn-Direktion an der Saar stand

zunächst (bis März 1960)

der Leiter der Direktion Trier,

Prof. Dr. Fritz Grimm, kommissarisch und in

Personalunion vor. Als politisches Zeichen

erfolgte die unmittelbare Einbindung des

saarländischen Fernverkehrs in das

Reisezugnetz der DB. Mit dem vorhandenen

Bestand an Triebfahrzeugen konnten aber

keine Geschwindigkeiten über 100 km/h

gefahren und auch keine schweren D-Züge

gezogen werden. Die Idee, für den Einsatz

vor D-Zügen Lokomotiven der Baureihe 03 per

temporärer Ausfuhr nach Saarbrücken zu

bringen, ließen die Franzosen scheitern,

indem sie zunächst keine Einfuhrgenehmigung

erteilten.

Ab

Juni 1957 stimmten die französischen

Zollbehörden dann einer auf 6 Monate

begrenzten Einfuhr von fünf Lokomotiven zu.

Diese befristete Genehmigung wurde danach

alle sechs Monate ohne Probleme erneut

erteilt. Die Anzahl der Lokomotiven durfte

schließlich sogar auf sieben (einschließlich

einer Reservelok) erhöht werden.

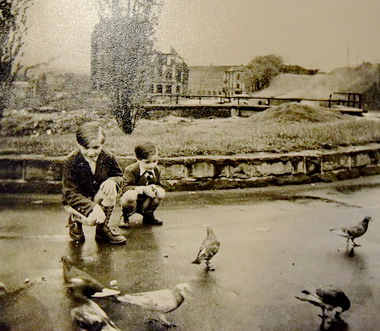

- Foto

links:

Kinderferien

1959

(VdK-Archiv)

|

|

Vollkommen

vergeblich war aber der Versuch der DB,

sechs Güterzug-Lokomo- tiven der Baureihe 44

schon vor dem Tag X ins Saarland zu

überstellen. Schwere Kohlenzüge mussten

daher weiterhin mit Vorspann-Lokomotive und manchmal auch

mit zusätzlicher Schiebelok durch die

Grubensenkungen auf der Sulzbach- und

Fischbachtalstrecke gezogen werden. Vollkommen

vergeblich war aber der Versuch der DB,

sechs Güterzug-Lokomo- tiven der Baureihe 44

schon vor dem Tag X ins Saarland zu

überstellen. Schwere Kohlenzüge mussten

daher weiterhin mit Vorspann-Lokomotive und manchmal auch

mit zusätzlicher Schiebelok durch die

Grubensenkungen auf der Sulzbach- und

Fischbachtalstrecke gezogen werden.

Im

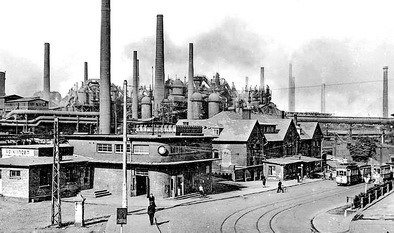

Saarland florierte die Montanindustrie

weiter. 1958 betrug der im Bereich der

Direktion Saarbrücken abgewickelte Anteil am

gesamten Gütertransport der Bundesbahn dank

der vielen Kohlen- und Erzzüge fast 17 %.

Mit

seinen vielen Pendlern in Spitzenzeiten

war der Berufsverkehr an der Saar sogar

der stärkste im Bereich der DB.

Wegen

der Rückverlegung des Zolls von der

deutschen zur französischen Grenze nach dem

Tag X waren für die Güterzüge

Gemeinschafts-Zollbahnhöfe eingerichtet

worden, und zwar in Saarbrücken, Überherrn,

Saargemünd, Forbach und Apach. Die

Abfertigungen in Reinheim-Bliesbruck und

Hemmersdorf-Bouzonville blieben für DB und

SNCF getrennt.

Die

Bundesbahndirektion Saarbrücken wurde

organisatorisch der Oberbetriebs- leitung

Süd in Stuttgart zugeordnet. Der

Direktionsbereich Trier wurde aufgelöst und

wieder Saarbrücken angegliedert.

Zug

mit der Lok 03044 (Foto: Wolfgang Linnenberger)

|

|

Unmittelbar

nach dem Tag X begann auch an der Saar die

Elektrifizierung, und zwar mit den

Strecken Homburg-Saarbrücken,

Saarbrücken-Forbach und

Saarbrücken-Fürstenhausen-Überherrn. Der

Betrieb unter Fahrdraht startete bereits

am 8. März 1960 nach Forbach und Homburg

und am 30. Mai 1960 nach Überherrn. Die

Hauptstrecke Völklingen-Saarhölzbach

schloss 1972 die Elektrifizierung im

Saarland vorläufig ab.

Anfang

der 70er-Jahre wies die Bundesbahn-

Direktion Saarbrücken einen Bestand von

rund 500 Triebfahrzeugen aus; davon waren

immerhin noch 100 Dampflokomotiven. Am 11.

Juni 1976 wurde die letzte Dampflok im

Direktionsbereich abgestellt; es war eine

Güterzuglokomotive der Baureihe 50.

Im Zuge der 1992

begonnenen Bahnreform wurde die

Bundesbahndirektion Saarbrücken Ende

1993 aufgelöst.

|

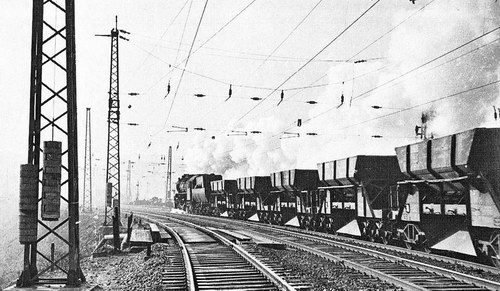

Eine Dampflok der Baureihe 42 zieht 1959

einen leeren Erzzug von Burbach nach

Überherrn. Die Fahrleitungen für den

elektrischen Betrieb sind bereits

montiert.

Foto:

Sammlung Kurt Harrer

(in seinem Buch: Eisenbahnen

an der Saar, S. 106)

|

|

Aus

der staatlichen DB wurde die

privatrechtliche DB AG. Diese war jetzt in

vier Geschäftsbereiche für

Personenverkehr, Güterverkehr, Traktion

und Werke (zuständig für die

Schienenfahrzeuge) sowie Netz (zuständig

für die Infrastruktur) organisiert. Die

ehemals regionale Orientierung war nun von

untergeordneter Bedeutung.

Seit

der zweiten Stufe der Bahnreform von

1999 ist die DB AG eine

Holding

mit fünf eigenständigen

Tochterunternehmen.

|

|

_____________________

Verwendete

und empfohlene Literatur

zu

dieser Seite:

-

Kurt Harrer:

Eisenbahnen an der Saar

- Eineinhalb

Jahrhunderte Eisenbahngeschichte zwischen

Technik und Politik. Düsseldorf, 1984.

(Wir

sind dem leider Anfang 2014 verstorben

Autor dieses Buches zu großem Dank

verpflichtet für seine kompetente und

großzügige

Unterstützung

beim Thema Eisenbahnen im Saarland.)

-

Eisenbahn-Kurier Special 86: Die

Eisenbahn im Saarland, EK Verlag

Freiburg, 3. Quartal 2007

-

Kandler, Udo. Faustpfand (saarländische

Eisenbahn-Historie)

in:

Eisenbahn Journal,

April 2007 Seite 12 - 25

|

|

|

Die

Dienstsiegel

der

saarländischen

Eisenbahnen in

den

verschiedenen

Zeitabschnitten

Quelle:

Gedenkblatt

130 Jahre EbD

Saarbrücken

aus 1982

|

|

|

F)

Lokomotiven

und Triebwagen in der Saarstaatzeit

In diesem

Abschnitt stellen wir Maschinen aus dem Bestand der

SEB, der EdS und der Bundesbahn-Direktion

Saarbrücken vor.

Aufgrund

der

Ersatzteilsituation mussten Lokomotiven im

Nachkriegssaarland einige Modifikationen über sich

ergehen lassen. So wurden z.B. nur noch Achslager nach

französischem Standard eingesetzt. Da das

Kesselspeisewasser bei der EdS chemisch nach SNCF-Norm

aufbereitet wurde, mussten gesonderte Trinkwassertanks

und Handwaschbecken für das Lokpersonal eingebaut

werden. Der Einsatz als Vorspann mit schweren

Kohlenzügen im Fischbach- und Sulzbachtal, oft sogar

mit zusätzlicher Nachschiebelok, förderte den

Verschleiß.

|

Lokomotiven

der Baureihe 38 fanden im

Personenverkehr meist vor D-Zügen

Verwendung. Die ersten Loks waren bereits

1906 als preußische Baureihe P8 abgeliefert

worden. Auffällig ist bei dieser Lok der

größere Achsabstand zwischen der hinteren

und der mittleren Kuppelachse. Bis 1923

waren über 3900 Maschinen gebaut worden.

Einige davon blieben mehr als 50 Jahre in

Betrieb. Die meisten saarländischen 38er

waren im Betriebswerk Saarbrücken Hbf

beheimatet.

Die

Höchstgeschwindigkeit betrug zwar vorwärts

100 km/h, rückwärts jedoch lediglich 69

km/h. Rückwärtsfahrt wurde wegen unruhigen

Laufverhaltens möglichst vermieden. Die hohe

Achslast der Lok ließ den Betrieb auf

Nebenstrecken nicht zu. Vor schweren

Schnellzügen oder Güterzügen konnte der

Loktyp wegenseiner begrenzten Zugkraft nicht

eingesetzt werden.

Foto

rechts: Die 383132 vor einem

Abteilwagenzug im Saarbrücker Hbf.

Foto: Walter

Barbian

Eine

weitere 38er ist ganz oben auf dieser

Seite zu sehen.

|

|

|

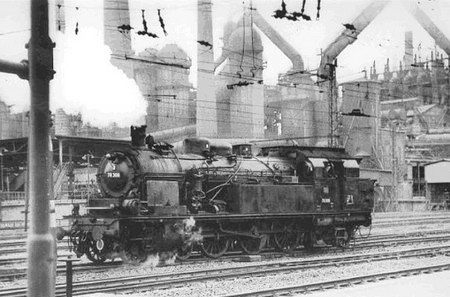

Die

Loks der Baureihe 42 wurden von 1943

bis 1949 in verschiedenen Werken (z.B.

Berlin, Wien, Esslingen) produziert.

Ursprünglich war der Bau von 8.000 Stück

geplant, wenig später wurde die Planung auf

5.000 Exemplare zurückgeschraubt. Es wurden

aber einschließlich der Nachbauten insgesamt

nur 1.063 Stück hergestellt. Diese Loks waren für schwere

Güterzüge vorgesehen. Die Deutsche

Reichsbahn schaffte die Baureihe 42 als

Kriegs-Dampflokomotive KDL 2

an. Nach dem Kriegsende wurden viele halb

fertig in den Lokomotivfabriken stehende

Maschinen komplettiert und überwiegend an

Frankreich und Belgien abgeliefert.

Nachbauten erfolgten in Österreich und

Polen. In der Bundesrepublik wurden die Loks

bis 1956 ausgemustert, weil Kessel und

Fahrwerk gegen Schäden anfällig waren (bei

Cochem war z.B. 1951 ein Kessel explodiert).

Die Eisenbahnen des Saarlandes betrieben 21

Lokomotiven der Baureihe 42.

|

|

|

Diese

wurden nach dem Anschluss des Landes an die

Bundesrepublik am 1. Januar 1957 von der

Deutschen Bundesbahn übernommen. Sie setzte sie aber nur im

Raum Saarbrücken für Erztransporte und im

Verschiebedienst ein. Die letzte Lok dieses Typs wurde am

10. Oktober 1962 ausgemustert. Andere

europäische Länder betrieben die Loks aber

weiter, und in Polen sollen noch im Jahr 2010 eine

oder zwei von ihnen in Betrieb gewesen sein.

Foto:

Die

SAAR 42 2356 konnte man 1952 anlässlich

der Ausstellung "Aus 100 Jahren Post und

Eisenbahn" am Bahnhof Bexbach

besichtigen. >

mehr zu dieser Ausstellung

|

Baureihe

50: Ein Glücksgriff für die

saarländische Eisenbahn-Verwaltung waren die

80 im Saarland verbliebenen Güterzuglokomotiven dieser Baureihe,

welche die Reichsbahn ab 1939

beschafft hatte. Sie waren auf die Anforderungen des zu

erwartenden Kriegseinsatzes hin ausgelegt

worden und bildeten das stabile Rückgrat des

Güterzugverkehrs. Insgesamt wurden 3.146 Maschinen

dieser Baureihe gebaut.

Mit

einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

sowohl in Vorwärts- als auch in

Rückwärtsfahrt und mit eingebauter Dampfversorgung

für die Heizung von Personenwagen

waren sie als Universallokomotive geeignet.

Dank ihrer maximalen Achslast von nur 15 Mp

konnten sie auch Nebenstrecken befahren.

Überwiegend setzten die saarländischen

Eisenbahnen Loks dieser Baureihe

vor Kohlen- und Erzzügen ein. Sie waren

Stammloks auf den Verbindungen nach

Thionville und deshalb hauptsächlich in den

Betriebswerken (Bw) Neunkirchen,

Saarbrücken, Völklingen und Dillingen

beheimatet. Farbbild oben links: Die 050 607-1 1975 im

Saarbrücker Hauptbahnhof

Foto oben links:

www.dampfsound.de

oben rechts: Sammlung W.

Linnenberger

|

|

Die

Güterzuglokomotive der Baureihe 57

wurde als preußische G10 von Henschel in

Kassel entwickelt. Zwischen 1910 und 1924

verließen rund 3000 Maschinen die Fabriken.

27 Nachbauten gingen in den 20er-Jahren an

die Saar-Bahn. Die Baureihe 57 war

ursprünglich für kurvenarme Bahnstrecken

vorgesehen. Sie galt als wartungs- intensiv

und anfällig. Von den vorhandenen 81

Lokomotiven der EdS konnte daher 1954 nur

etwa die Hälfte eingesetzt werden. 63

Maschinen gingen an die DB über, jedoch nur

37 davon waren noch betriebsfähig. Bis Ende

der 60er-Jahre stellte die Bundesbahn

sämtliche Lokomotiven der Baureihe ab.

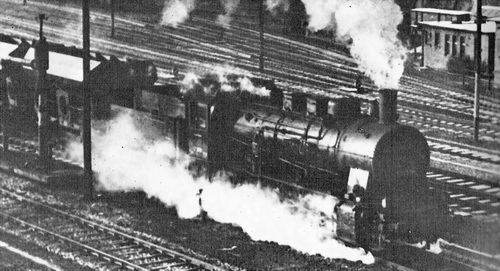

Bild:

Die 57 2575 rangiert im Verschiebebahnhof

Saarbrücken (1959).

Foto: Kurt Harrer-Buch S. 116

|

|

Die

Baureihe 78

umfasste Personenzug-Tender-

Lokomotiven,

die ab 1912 als

T

18 gebaut wurden. 45 Maschinen wurden

bereits in der Völkerbundzeit an die

"Saarbahnen" geliefert. Nach diversen

technischen Verbesserungen konnten die

robusten Lokomotiven für eine

Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h

zugelassen werden. Mit ihrer Leistung von

1140 PS und der maximalen Achslast von 17

Mp waren sie auch für den Betrieb auf

Nebenstrecken geeignet. Gerne setzte man

sie von Völklingen aus auf der

Köllertalbahn ein.

Nach dem Krieg

fuhren 424 Maschinen der BR 78 in den

westlichen Besatzungszonen und 32 im

Saarland. Letztere wurden 1957 alle von

der DB übernommen, verblieben aber bei der

BD Saarbrücken. Deren Gesamt-Bestand an

78ern schrumpfte bis 1968 auf nur noch 50

Exemplare. Alle Loks der Baureihe wurden

bis

1974 abgestellt.

Rechts:

Eine Lok der BR 78 in Völklingen. (Sammlung

Schöpp)

|

|

|

|

Rangierlokomotiven

Für

ihren ausgedehnten Rangierdienst beschaffte

die EdS 1956 zehn Rangierloks. Sie erhielten

die Bezeichnung V

45. Die Entscheidung für diese

Lokomotiven war noch wesentlich von der SNCF

beeinflusst, die 20 baugleiche Maschinen bei

SACM (Société Alsacienne de Constructions

Mécaniques in Graffenstaden) bestellt hatte.

Die

Zwölfzylinder-Dieselmotoren der V 45 mit 400

PS, Typ SBD, stammten von Saurer, das

hydraulische Getriebe lieferte Voith, das

Nachschaltgetriebe SACM. Neben einem

Rangier-

Gang stand ein Strecken-Gang zur

Verfügung, der 50 km/h Höchstgeschwindigkeit

erlaubte. Die beiden Radsätze wurden per

Kette angetrieben. Nach dem Tag X setzte die

Deutsche Bundesbahn im Saarland Rangierlokomotiven

ihrer in großen Stückzahlen beschafften

Baureihe V 60 ein. Der Versuch, die

vorhandenen V 45-Lokomotiven zu

verkaufen, war erfolglos.

|

|

Da es

auch nicht gelang, ihr auffällig lautes

Betriebsgeräusch zu dämpfen, wurden acht

Maschinen zum Dienst in verschiedenen

Ausbesserungswerken nach Nordrhein-Westfalen

abgegeben. Zwei wurden zu

"Ersatzteilspendern" erklärt. Erst Ende 1980

waren alle ausgemustert. Foto

oben: Kurt Harrer-Buch, Seite 96

Der

Zeitzeuge Jean Kind erinnert sich an eine

gelbe Diesel-Rangierlokomotive, die im

Saarbrücker Ostviertel im Einsatz war. Es

könnte eine ehemalige Wehrmachtslokomotive

WR 200 B14 gewesen sein, die zivil als V

20 bezeichnet wurde. Da bei SEB und EdS

keine Rangierloks mit Dieselmotor gelistet

waren, muss es sich um eine Werkslok

gehandelt haben. Auch ihr gelber Anstrich

legt diese Vermutung nahe.

|

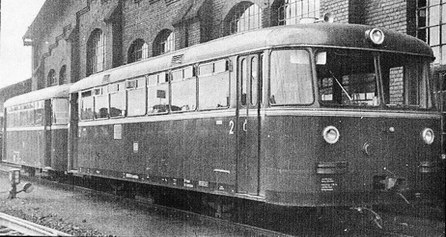

Schienenomnibusse

|

Für

den Personenverkehr mit geringen

Fahrgastzahlen auf Nebenstrecken war der

Betrieb mit Dampflokomotiven

unwirtschaftlich. Zur Verbesserung der

Situation orientierten sich die

Bahnverwaltungen am Omnibus. Im August

1950 lieferte die Waggonfabrik

Uerdingen elf Schienenfahrzeuge aus, die

nach den Prinzipien des Omnibusbaus

konstruiert worden waren. Sie erhielten die

Bezeichnung VT 95. Die

Höchstgeschwindigkeit der

„Schienenomnibusse“ betrug 90 km/h. Passend

dazu gab es einen Beiwagen VB 142,

der mit einer Scharfenberg-Mittelkupplung

angehängt werden konnte.

Die Lehnen der mit

Kunstleder gepolsterten Sitzbänke für 60

Fahrgäste konnten beim Wechsel der Fahrtrichtung

einfach umgeklappt werden. Heute im

Personennahverkehr fast ein Luxus, aber damals

offenbar noch unverzichtbar: In allen

Fahrzeugen war eine Toilette mit

Wasserspülung eingebaut.

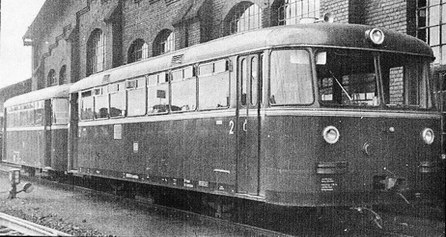

Foto: Sammlung Kurt

Harrer (Buch S.108)

|

|

Die

Uerdinger Schienenbusse erschienen der EdS als gut

geeignet für den Einsatz auf ihren Nebenstrecken.

Sie hätten allerdings importiert und

verzollt werden müssen. Man fand schließlich eine

kostengünstigere Lösung. Die Waggonfabrik Gebr.

Lüttgens in Saarbrücken durfte 15 Garnituren,

bestehend aus Motor- und Beiwagen, in Lizenz bauen.

Statt Büssing- erhielten sie Berliet-Motoren. Den in

Burbach gebauten Fahrzeugen fehlte an den Stirnseiten

das Markenkennzeichen des Originals, die

“Uerdingen-Raute“. Am Ende wurden insgesamt 15

Schienenbusse und 12 Beiwagen abgeliefert. Eine solche

Garnitur zeigt das Bild oben.

Die bei

Lüttgens gefertigten Fahrzeuge erhielten ab etwa 1962

nach und nach die bei der DB üblichen Büssing U

10-Unterflur-Motoren mit 150 PS. Sie blieben bis zu

ihrer Ausmusterung in den 70er-Jahren in Saarbrücken

Hbf beheimatet. Erst

1983 quittierte der letzte VT 95 der DB seinen

Dienst.

Planmäßig

in Saarbrücken: Autorail X 3800 der SNCF

Exoten im

Saarbrücker Hauptbahnhof waren Schienenbusse

vom Typ X 3800 der SNCF. In Frankreich nannte

man sie “Picasso“ wegen ihres asymmetrischen

Dachaufbaus, in dem der Fahrer Platz fand (siehe

Foto). Sie bedienten im Nahverkehr zeitweise ab

Saarbrücken die Strecke nach Falck-Hargarten über

Béning und Carling. Die Abfahrt erfolgte meist auf dem

einen der beiden westlichen Stumpfgleise des

Saarbrücker Hauptbahnhofs; auf dem anderen begannen

regelmäßig die kurzen, dampfbespannten Personenzüge

ihre Fahrt nach Großrosseln. Die EdS fuhren ebenfalls

Züge nach Hargarten-Falck (so die deutsche Bezeichnung

des Zielbahnhofs), über Fürstenhausen, Hostenbach und

Überherrn. In Lothringen wurden die Bergleute von den

“Picassos“ bei Schichtwechsel auch von Béning über

Freyming-Merlebach zu der Grube “Wendel“ in

Petite-Rosselle (Kleinrosseln) und zurück

transportiert.

Die Baureihe X

3800 war von der SNCF in Zusammenarbeit mit Renault

entwickelt worden. Ziel war ein möglichst

kostengünstiges Schienenfahrzeug. Daher wurden, was

den Antrieb angeht, konsequent die Prinzipien des

LKW-Baus verfolgt. Die Fahrzeuge hatten eine

mechanische Handschaltung mit vier Gängen und

zusätzlichem Wendegetriebe für Rückwärtsfahrt.

Eingebaut wurde ein zwölfzylindriger Dieselmotor mit

300 PS, später sogar 360 PS. Er verfügte über 600 CV

(Steuer-PS). Außer Motoren von Renault kamen auch

solche von Saurer zum Einsatz. Die Kupplung hatte eine

mechanische Fußbetätigung und war aufgrund des starken

Dieselmotors und der damit notwendigen hohen

Betätigungskraft mit Druckluft unterstützt. Sonstige

Hilfen gab es nicht.

Der

Triebfahrzeugführer fuhr stehend.

Auf freier Strecke konnte er zeitweise jedoch

auch sitzen, und zwar quer zur Fahrtrichtung. Der

riesige V-Motor füllte raumhoch den Platz unter dem

Führerstand aus. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 120

km/h. Mit zwei Beiwagen und einem weiteren Motorwagen

ließen sich Züge zusammenstellen, die mehr als 300

Reisende befördern konnten.

Ein Teil der

bis 1961 ausgelieferten 251 Fahrzeuge wurde bei

DeDietrich in Reichshoffen gebaut. Sie wurden bis Ende der

80er-Jahre auf Nebenstrecken und bei Privatbahnen

eingesetzt.

In heutiger

Zeit ist im Musée de la Mine (Grubenmuseum) in

Kleinrosseln ein Exemplar des X 3800 zu besichtigen,

und auf Youtube kann man unter dem Stichwort X 3800

Videos mit Picassos finden. Foto

oben: Ivonne

Pitzius

____________________________

Verwendete

Literatur (Abschnitt

F):

Estler, Thomas.

Das große Loktypenbuch (Transpress

Spezial). Transpress, Stuttgart. 2004, Seite 60

Obermayer,

Horst J. Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven.

Franckh´sche Verlagsanstalt Stuttgart. Siebte

Auflage 1979, Seite 98

Kurt Harrer:

Eisenbahnen an der Saar - Eineinhalb Jahrhunderte

Eisenbahngeschichte zwischen Technik und Politik.

Düsseldorf, 1984

Persönliche Erinnerungen

unserer Leser an Loks der SEB finden Sie am Ende

dieser Seite im Abschnitt

L.

|

|

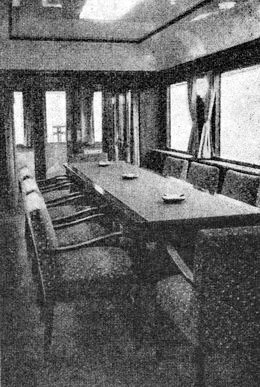

G)

Besondere Waggons der Saarländischen Eisenbahnen

a)

Salonwagen

Salonwagen

waren seit den Anfangszeiten der Eisenbahn ein

Privileg der Regierenden und der Eisenbahnpräsidenten.

Im Dritten Reich wurden sie in Sonderzügen mitgeführt

und dienten während des Krieges als rollende

Hauptquartiere der Heeresleitung. Sie basierten auf mehrachsigen Reisezugwagen,

die entsprechend den Anforderungen der späteren

"hochrangigen" Benutzer aufgeteilt und ausgestattet

wurden. Als Salonwagen bezeichnete man z.B. besonders

komfortabel eingerichtete Abteilwagen mit Seitengang,

aber auch Schlaf- oder Speisewagen. Eine häufige

Variante waren Wagen, die an einem Ende keine Abteile

und keinen Seitengang hatten, sondern einen großen

Raum, der über die gesamte Wagenbreite reichte. Das

war der "Salon".

|

|

|

Es ist nicht

verwunderlich, dass die Besatzungs- mächte nach dem

Krieg die noch vorhandenen Salonwagen beschlagnahmten.

Den

Franzosen

gelang es allerdings nicht, selbst einen Salonwagen

der Reichsbahn zu requirieren; sie mussten sich mit

dem von den Amerikanern überlassenen Wagen Nummer

10252 begnügen. General Pierre Koenig benutzte ihn

bis 1952. Zusätzlich wurde aus Frankreich der

Salonwagen Nr. 53 der SNCF herbeigeholt. Er kehrte

erst 1959 wieder dorthin zurück.

Eine

Alternative zum klassischen Salonwagen, der ja immer

eine Lokomotive benötigte, stellten umgebaute

Triebwagen dar. Mehrere

reichs- deutsche Nahverkehrs-Triebwagen der Baureihe

137 waren in der französischen Zone verblieben und

wurden in Landau beheimatet.

Zwei von ihnen,

die später die DB Nummern 33 222 und 33 232 erhielten,

wurden zu Salontrieb- wagen für die französische

Militärregierung umgebaut.

|

|

|

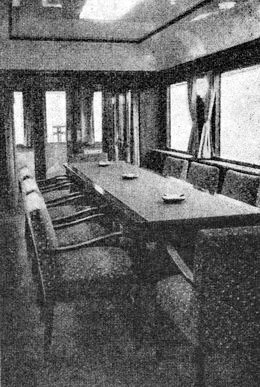

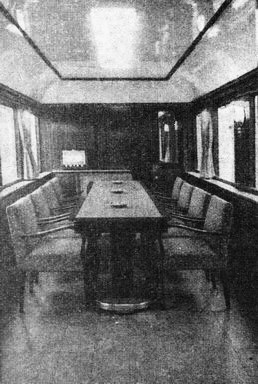

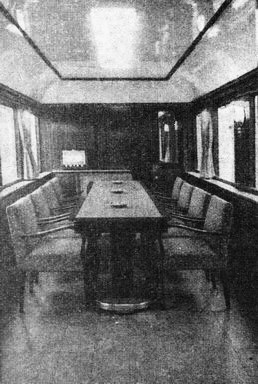

Die beiden

Bilder zeigen die Inneneinrichtung des

EdS-Salonwagens. (Fotos aus E. Zimmer. Die Saarbrücker Eisenbahnverwaltung

im Wandel der Zeit. 1959)

|

|

Ein

weiterer, der als VT 137137 von der

Waggonfabrik Dessau gebaut worden war und im

Reichsbahn-Ausbesserungswerk Friedrichshafen

den Krieg überlebt hatte, tauchte ab 1947 in

Saarbrücken auf. Mit einem MAN-Motor und

mechanischer Kraftübertragung per

Viergang-Getriebe erreichte er eine

Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Im

Jahr 1952 wurde

seine Inneneinrichtung ausgebaut und zur

Ausgestaltung eines Salonwagens der EdS

benutzt. Als Basis diente ein

Drehgestell-Eilzugwagen der Bauart 4Ci mit

Doppeltüren. Der Salon war als

Konferenzraum eingerichtet. Zusätzlich

baute man eine Küche ein. Die EdS nannte

ihn Salonwagen Nr.1. Die

bahnamtliche Bezeichnung war zunächst SAAR

WG4ü1 und später bei der DB 10216.

Der

Triebwagen VT 137137, der seine

Inneneinrichtung für diesen Salonwagen Nr.1

gespendet hatte, wurde am 4.12.1957

ausgemustert. 1958 erfolgte sein Umbau im

Ausbesserungswerk Saarbrücken-Burbach zu

einem Schulungswagen (Lehrstellwerks-Wagen).

Die Antriebsausrüstung wurde entfernt. So

blieb er erhalten und befindet sich heute im

Nahverkehrsmuseum Aumühle bei Hamburg.

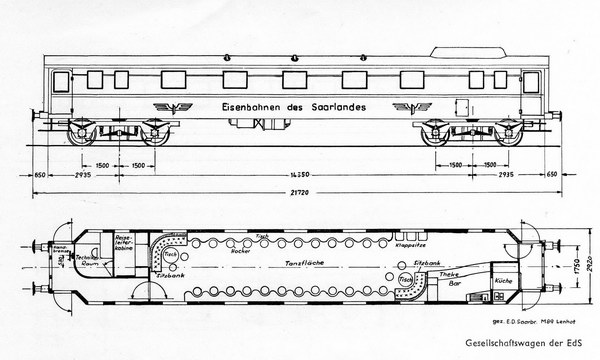

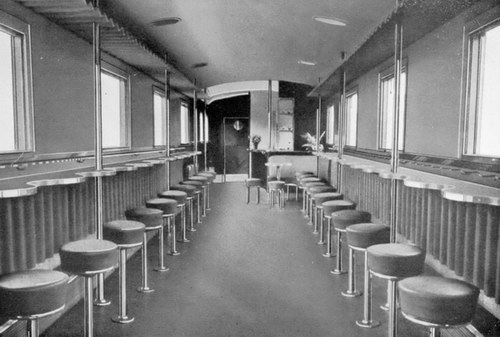

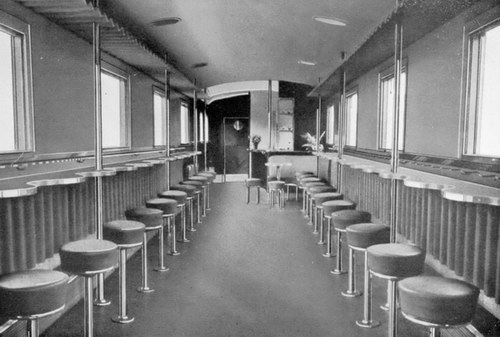

b) Gesellschaftswagen

Die

fünfziger Jahre waren das Jahrzehnt der

Bahntouristik. Die Bahn bot Tagesfahrten mit

Sonderzügen zu beliebten Ausflugszielen an

wie etwa zu den Weinorten an Ahr, Rhein,

Mosel und in der Pfalz.

|

|

Diese

Züge bestanden meist aus Eilzugwagen mit

Mittelgang. Die Fahrt in solchen

Großraumwagen sollte offenbar die

Kommunikation und das gemeinsame Singen

unter den Fahrgästen fördern. Als besondere

Attraktion wurde oft ein Gesellschaftswagen

mitgeführt.

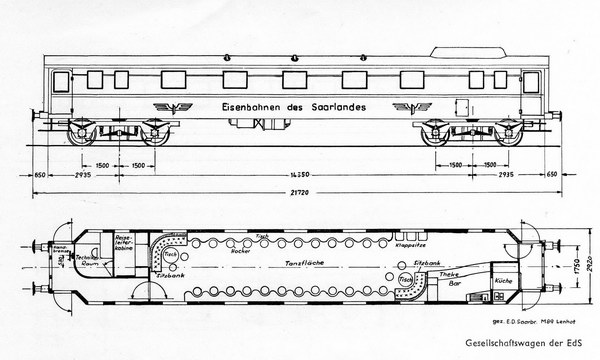

Die

EdS hatte dazu im Ausbesserungswerk Burbach

einen ehemaligen vierachsigen Gepäckwagen

umbauen lassen. Seine ursprüngliche

Bestimmung war ihm anzusehen, hatte er doch

weiterhin seine windschnittige Dacherhöhung,

auch Schildkröte genannt, über dem

ehemaligen Zugführerabteil behalten.

|

|

|

Zentrales

Element der Inneneinrichtung war eine große

Tanzfläche, weshalb der Wagen im Volksmund

„Sambawagen“ genannt wurde. An die

Tanzfläche schloss sich eine Bar-Theke an.

|

|

Weiter

gab es einen Wirtschaftsraum, ein

Reiseleiter- Abteil und ein Technik-Abteil

mit einer „Beschallungs- anlage“. Dort

durfte ein dafür mehr oder weniger begabter

Bahnbeamter Schallplatten abspielen. Da er

keinen Sichtkontakt zur Tanzfläche hatte,

die Disco war noch nicht erfunden, kam in

der Regel erst Stimmung während der

Rückfahrt auf. Voraussetzung war ein noch

genügend großer Getränkevorrat. Es kam

durchaus vor, dass der Wagen auf der

Rückreise schnell „ausgetrocknet“ war.

Als

besondere Attraktion hingen,nicht

ausnahmslos zur Freude der Mitreisenden, in

den anderen Wagen des Sonderzuges ebenfalls

Lautsprecher. Das übertragene Musikprogramm

und der Klang waren, auch für damalige

Verhältnisse, bisweilen grausam.

Manche Schulen führten sogar ihre Wandertage

per Sonderzugfahrt durch. Skizzen u. Foto: EdS-Jahresbericht

1952

|

|

Daten

zum VT 137137 aus: Horst J. Obermayer:

Taschenbuch Deutsche Triebwagen,

4.Auflage 1979, Franckh´sche

Verlagshandlg. Stuttgart, S.175

|

|

|

H)

Bahnhöfe im Saarland

|

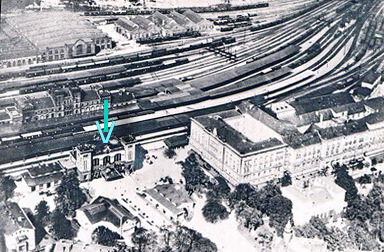

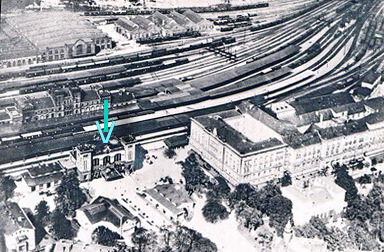

Der

Saarbrücker Hauptbahnhof...

...

wurde am 16. November 1852 als "Bahnhof St.

Johann-Saarbrücken" an der Banngrenze

zwischen Malstatt und St. Johann eröffnet.

Er wurde von der St. Johanner Bahn bedient,

die von Bexbach über Neunkirchen kommend

weiter nach Stieringen zur französischen

Ostbahn führte.

Der

Sandsteinbau lag als so genannter "Inselbau"

zwischen den beiden Gleisen; der Zugang

erfolgte – für damalige Verhältnisse

neuartig – durch eine Unterführung, also

ohne Gleisüberquerung. Der ursprüngliche,

dreigeschossige Inselbau war auf einem hohen

Bahndamm in festungsartiger Bauform mit vier

Ecktürmen errichtet worden. Er hatte einen

erhöhten Mittelpavillon, der auf der

Eingangsseite des Bahnhofs von zwei

viergeschossigen Türmen flankiert wurde.

|

|

|

Mit

dem

fortlaufenden Wachsen der Bahnanlagen

wurde das Bahnhofsgebäude durch Anbauten

in den Jahren 1866 und 1879 erweitert.

Bereits im Jahr 1872 hatte man vor dem

hohen Bahndamm ein eingeschossiges

Empfangsgebäude errichtet, das in den

Jahren 1891/1893 durch ein Vorgebäude mit

zwei markanten Türmen vor dem Tunnelzugang

ersetzt wurde. Schon 1908 gab es Pläne,

ein völlig neues Bahnhofsgebäude zu

errichten. Mit dem Bau sollte im Jahr 1914

begonnen werden; der Ausbruch des Ersten

Weltkrieges verhinderte dies.

|

Nach

der

Rückgliederung des Saargebiets

1935 ins Deutsche Reich plante man wiederum einen

Bahnhofsneubau, der 1941

abgeschlossen sein sollte. Die

Ausführung dieses Vorhabens wurde

aber durch den Kriegsausbruch 1939

vereitelt.

Am

Ende

des Zweiten Weltkriegs waren 80

Prozent der Bahnanlagen zerstört.

Von dem Eingangsgebäude der Jahre

1891/1893 standen nur noch die

beiden Türme. Auch die übrigen

Hochbauten, wie etwa das

Bahnbetriebswerk, waren stark

zerstört. Der Westtrakt des

Inselgebäudes mit dem angrenzenden

Wartesaal und der Mittelbau waren

ebenfalls sehr in Mitleidenschaft

gezogen.

An

den

Seiten und zwischen den beiden

Türmen des Vorgebäudes wurden im

Jahr 1952 Flachbauten errichtet,

die dann für viele Jahre ein

unschönes Provisorium darstellten.

Die Überhöhung an dem

Mittelpavillon des Inselgebäudes

wurde abgetragen und ein Dach über

die ganze Länge des Gebäudes in

gleicher Höhe gezogen

(siehe

Bild rechts

- Foto: R.

Schedler).

|

|

|

|

|

|

|

Saarbrücker Hauptbahnhof in

den 50er-Jahren,

um

die Mittagszeit

(Foto:

Günther Faust)

|

Oben: Blick

auf Gleis 1

(Foto aus dem Jahresbericht der

EdS von 1954)

|

|

Morgens

und

abends waren sehr viele Menschen zum und vom

Bahnhof unterwegs. Um die Fußgänger vor dem

hohen Fahrzeugverkehr zu schützen,

errichtete man über der Reichsstraße kurz

vor dem Bahnhofsvorplatz ein hölzernes Behelfsbrückenbauwerk.

(Bild

rechts: Blick vom Bahnhof aus)

Foto:

Saarländische Wochenschau, 1954

|

.

Foto:

W. Barbian: http://www.saarlandarchiv-walter-barbian.eu

|

|

|

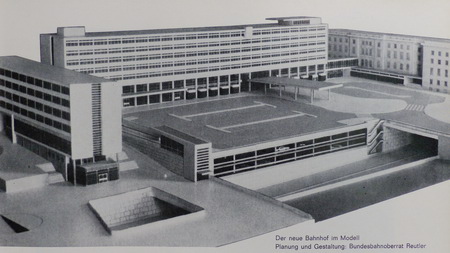

In

den frühen 1960er-Jahren wurden neue Pläne

für den Bau eines Empfangs- und

Verwaltungsgebäudes erstellt. Planung und

Gestaltung lagen in Händen von

Bundes-bahnoberrat Reutler.

Der

erste Spatenstich erfolgte am 27. Juni 1963.

Im selben Jahr wurden die Reste des alten

Vorgebäudes von 1891/1893 entfernt.

Ende

September 1967 konnte man schließlich das

neue Bauwerk einweihen.

Das

Foto zeigt den neuen Bahnhof, so wie er im

Modell geplant war.

|

|

Die

nachfolgenden Bahnhöfe sind (ab Bahnhof

Beckingen) in alphabetischer

Reihenfolge der Städte und Gemeinden aufgeführt.

|

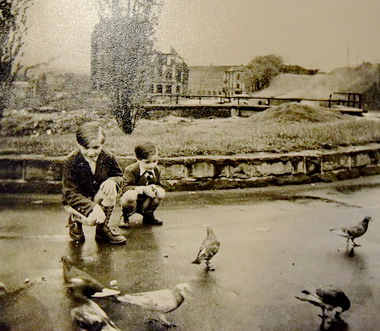

Bild

unten:

1952

auf dem Saarbrücker Bahnhofsvorplatz, mit

Blick zur

Trierer Straße mit vielen Ruinen. (Foto: Helmut

Schmidt, Niederlinxweiler)

|

Bahnhof

Beckingen

1860

erbaut und in Betrieb genommen, wurde er am

Ende des Zweiten Weltkriegs schwer

beschädigt und sein Turm total zerstört. Von

2009 bis 2013 ist er renoviert worden. (Foto:Gemeinde

Beckingen)

|

|

Bahnhof

Bexbach

|

|

|

Bahnhof

Bexbach

(etwa 1960)

(Foto:

MAN-Werksfoto)

|

Derselbe

Bahnhof im Jahr 2009 (Fotos oben und unten: R. Freyer) Derselbe

Bahnhof im Jahr 2009 (Fotos oben und unten: R. Freyer)

|

|

Der

Bexbacher Bahnhof ist der älteste Bahnhof im

Bereich des heutigen Saarlandes. Er wurde

von 1848 bis 1849 als Grenzbahnhof zwischen

Bayern und der preußischen Rheinprovinz

erbaut, und er wechselte wie

die Gemeinde, zu der er gehörte, mehrmals

seinen Namen.

Zunächst hieß er

"Bahnhof Bexbach", von 1937 bis kurz nach

dem Krieg "Bahnhof Höcherberg" und seit dem

1. Januar 1947 wieder "Bexbach".

Mehr über den

Bexbacher Bahnhof sehen Sie auf unserer

Seite

Post- und

Eisenbahn-Ausstellung Bexbach 1952!

|

|

|

|

Bahnhof

Brotdorf

Dieser Bahnhof wurde von der

Merzig-Büschfelder Eisenbahn bedient.

Diese

Kleinbahn war keine Staatsbahn, sondern

gehörte zu gleichen Teilen dem preußischen

Staat, dem Provinzialverband der

Rheinprovinz und dem Kreis Merzig.

Mehr

dazu finden Sie auf unserer Seite über die private

Merzig-Büschfelder

Eisenbahn.

Bahnhof Dudweiler

(Fotos:

Dudweiler

Geschichtswerkstatt)

|

|

|

Auf

dem Bild links (von etwa 1955) sind die

starken Grubenschäden der damaligen Zeit gut

zu erkennen.

Das

Foto von den Bahnsteigen ↓ ist aus den

60er-Jahren.

|

|

|

Rechtes

Foto:

So

sieht der Dudweiler Bahnhof heute aus.

(Foto:

Reiner Schwarz, Juli 2019)

Das

Bild links ist eine

Ausschnitts-Vergrößerung aus dem Foto

darüber.

Vielen

Dank an Reiner Schwarz für die

Übermittlung der S/W-Bilder!

|

|

|

Bahnhof

Einöd: Schulausflug Juli 1959:

Hermann

Hesse, Rainer Freyer und Gerd Rohrbach (alle

damals etwa 17 Jahre alt)

Foto:

Hubert Uertz (vorne links - sein

Selbstauslöser lief schneller als er!)

|

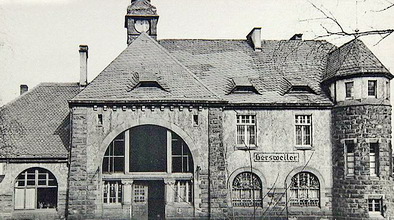

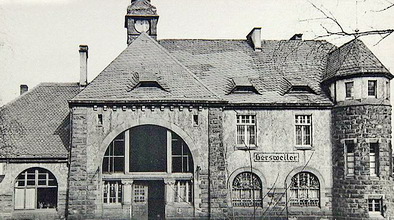

Bahnhof

Gersweiler

(Vorkriegsaufnahme)

|

|

Bahnhof

Homburg vor dem Krieg

>>

Der

Bahnhof der Stadt Homburg wurde

schon 1846 errichtet. Er sah viele

Jahrzehnte lang so aus wie auf diesem

Bild. Nach dem Zweiten

Weltkrieg ist er durch einen Neubau

ersetzt worden.

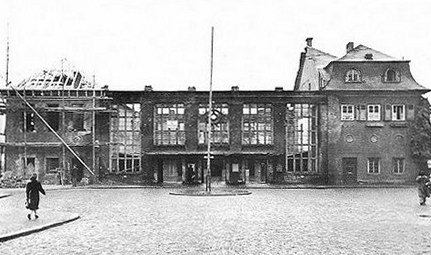

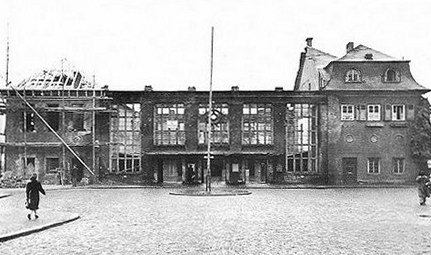

Die beiden Bilder unten zeigen den

Neunkircher Hauptbahnhof

vor

dem Zweiten Weltkrieg (Bild links) und kurz

danach (Bild rechts)

|

|

|

|

|

|

Der

Neunkircher Bahnhof wurde schon zu Beginn

der 1850er Jahre als zweiter Bahnhof

in unserem Land

erbaut (nach dem Saarbrücker Bhf.).

Das

Bild links ist von etwa 1930, das

rechte Foto zeigt den Bahnhof kurz

nach dem Krieg im Jahr 1945. (Fotos:

Sammlung Hansjürgen Wenzel)

|

|

|

Bahnhof

Lebach

|

|

Bahnhof

Püttlingen in

den 50ern

|

|

Foto

oben von: https://www.saarland.de/103901.htm

|

|

|

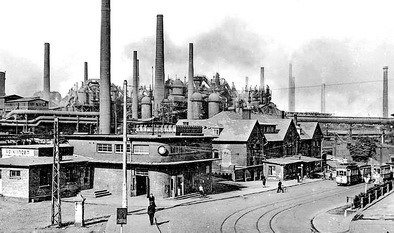

Bahnhof

Völklingen (Foto

unten von:

http://de.nailizakon.com)

|

|

|

|

|

|

Bahnhof

Wemmetsweiler

|

|

|

|

|

I)

Eisenbahner-Uniformen,

Rangabzeichen und Mützen

Soweit uns

bisher bekannt, gab es in der Zeit nach dem Krieg bis

1955 keine eigenen Uniformen für die Eisenbahner im

Saarland. Wahrscheinlich trugen sie einfache

Dienstanzüge in dem Schnitt, wie er bis 1945 allgemein

bei der Reichsbahn üblich war, jedoch ohne

irgendwelche Rangabzeichen. Erst am 12. Juli 1955

legte die Regierung des Saarlandes Rahmenvorschriften

für die Eisenbahneruniformen fest [1]. Sie galten vom

6. Oktober 1955 bis Ende 1956. Nach der Eingliederung

in die Bundesrepublik richtete man sich nach den

Dienstkleidungsvorschriften der Deutschen Bundesbahn.

[1]

veröffentlicht im Sonder-Amtsblatt der Eisenbahnen des

Saarlandes vom 6.10.1955. Interessierte Leser

finden hier

dieses Amtsblatt mit allen Einzelheiten

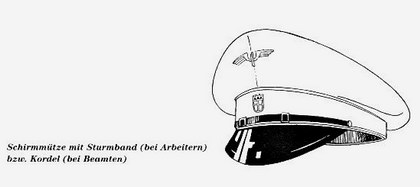

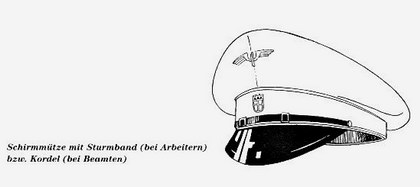

An den Schirmmützen

befanden sich ein stilisiertes Flügelrad als

Eisenbahn-

Abzeichen und das Saarlandwappen in

kleiner Form. Das Mützenband und der obere Rand der Mützen

waren rot umrandet.

|

|

Das Bild zeigt

den Fahrdienstleiter Alois Giehr,

wie er auf dem

Bahnhof Heusweiler das Abfahrt-

signal für den

Zug der Köllertalbahn gibt.

Foto: Alois

Giehr, Heimatkundlicher Verein Köllertal e.V.

|

|

|

Rangabzeichen

Die Dienstgrade

der Eisenbahner waren bis zum 5. Oktober 1955 nur an

den Farben der SEB-Aufnäher

zu erkennen (Bild

links); nach diesem Datum an den

Kragenspiegeln:

|

|

Kragenspiegel

der Eisenbahnen des Saarlandes (EdS)

Kragenspiegel

sind Dienstgradabzeichen an den Kragenenden der

Uniformjacken. Am Kragen des Eisenbahners auf dem Foto

oben rechts kann man sie gut erkennen. Die Dienstgrade

wurden bei den Beamten des einfachen und mittleren

Dienstes durch viereckige Sterne und bei Beamten des

gehobenen Dienstes durch dreieckige Sterne an den

Kragenspiegeln der Jacke (aber nicht des Mantels)

unterscheiden. Die Arbeiter trugen keine

Rangabzeichen.

Die oben

abgebildeten SEB-Aufnäher und die Kragenspiegel

unten befinden sich im Besitz eines privaten

Sammlers. Sie dürften in dieser Form die

vollständigste "Sammlung weltweit“ darstellen.

|

|

|

|

Farbfotos

oben: Frank Steinmeyer, Leipzig

|

J) Verschiedene

Eisenbahn-Dokumente

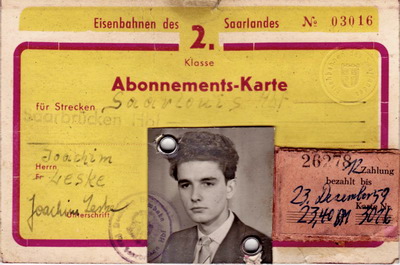

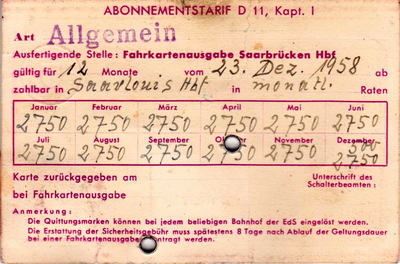

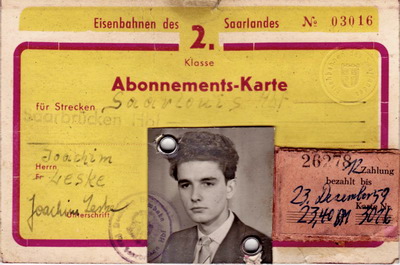

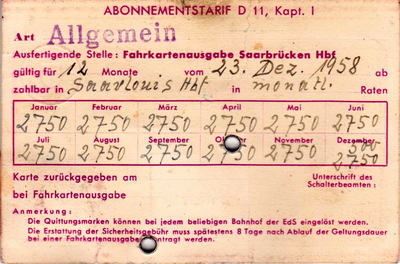

Vorder-

und Rückseite einer Abonnements-Karte für die Strecke

Saarlouis-Saarbrücken aus dem Jahr 1958. Auf der Rückseite (Bild rechts)

lauten

die Preise noch auf Franken (z.B. 2750), auf der

Vorderseite (Bild links) aber schon in DM. (Danke an Andreas Rival,

Roden, für die Abbildung)

|

|

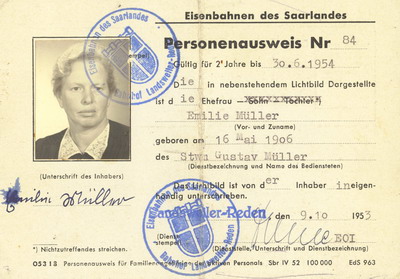

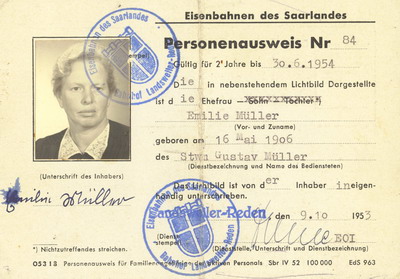

Mit einem

solchen "Personenausweis" konnte auch die Ehefrau

eines Bediensteten der EdS verbilligte

Personalfahrkarten

für Reisen

innerhalb des Saarlandes erwerben.

|

|

|

|

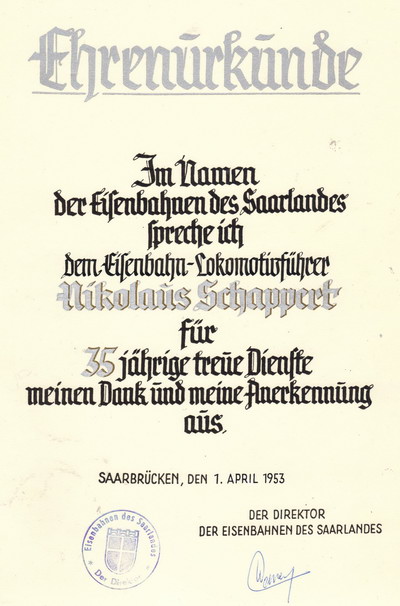

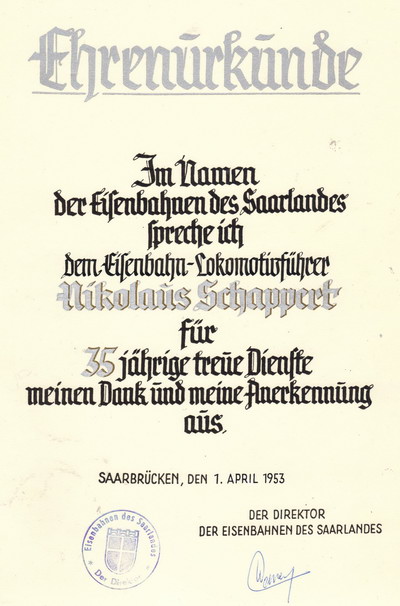

Abbildung

links:

Der

Lokomotivführer Nikolaus Schappert befuhr bis

zu seinem Ausscheiden aus dem Dienst im Jahr

1963 als Oberlokführer des BW St Wendel mit

"seiner" P8 (Baureihe 38) überwiegend die

Strecke Saarbrücken-Bingerbrück.

Am 1.

April 1953 wurde er vom Direktor der EdS

anlässlich seines 35-jährigen Dienstjubiläums

mit dieser Urkunde geehrt. (W. Linnenberger)

|

|

|

|

|

In diesem SEB-Fahrplan von

1951 fanden die Kunden

neben den offiziellen

Angaben auch einige kluge Sprüche:

(Fahrplan zur Verfügung

gestellt von Norbert König)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die SEB werben für

Fahrten auswärtiger Schüler zum Besuch von höheren Schulen

und Schülergruppenfahrten, und für Reisen in beliebte

Urlaubsorte.

|

K)

Modell - Eisenbahnen

Ich erinnere mich

gerne an die Vorweihnachtszeit in den 50er Jahren. Als

anfangs etwa sechsjähriger Knirps verbrachte ich jedes

Jahr im Dezember viele Nachmittage im "NK"

(Neunkircher Kaufhaus) in der Stummstraße, heute

Kaufhof. Dort war in einem der Räume eine riesengroße,

wunderschöne elektrische Modelleisenbahn-Anlage

aufgebaut. Viele andere Kinder (klar, hauptsächlich

Jungs) und mindestens genauso viele Väter, Mütter,

Opas und Omas drängten sich um das "Objekt der

Begierde". So kann man es sicher nennen, denn nicht

viele Kinder durften sich über solch ein großartiges

Weihnachtsgeschenk freuen. (Rainer

Freyer) Ich erinnere mich

gerne an die Vorweihnachtszeit in den 50er Jahren. Als

anfangs etwa sechsjähriger Knirps verbrachte ich jedes

Jahr im Dezember viele Nachmittage im "NK"

(Neunkircher Kaufhaus) in der Stummstraße, heute

Kaufhof. Dort war in einem der Räume eine riesengroße,

wunderschöne elektrische Modelleisenbahn-Anlage

aufgebaut. Viele andere Kinder (klar, hauptsächlich

Jungs) und mindestens genauso viele Väter, Mütter,

Opas und Omas drängten sich um das "Objekt der

Begierde". So kann man es sicher nennen, denn nicht

viele Kinder durften sich über solch ein großartiges

Weihnachtsgeschenk freuen. (Rainer

Freyer)

|

Wolfgang

Linnenberger schreibt, dass auch er oft dort

gewesen sei. Er kennt sich in dieser Materie

gut aus und berichtet:

Die

alte Modellbahnanlage, die jedes Jahr vor

Weihnachten im Neunkircher Kaufhaus aufgebaut

wurde, bestand überwiegend aus Märklin-Vorkriegsmaterial

der

Spurweite Null. Da die Spur-Null-Artikel der

französischen Hersteller JEP und HORNBY mehr

oder minder kompatibel waren und neues

Märklin-Material aus Deutschland im Saarland

damals nicht mehr zu beschaffen war, fuhren

auf der Anlage nur diese neuen französischen

Artikel. Ich kann mich aber noch ganz genau an

die großen Mengen Märklin-Materials erinnern,

das im Hintergrund als Staffage diente. Wenn

ich vor Weihnachten ins NK kam, habe ich mich

dort immer ein paar Stunden festgebissen

Nach

der Saarabstimmung 1955 war diese Anlage

plötzlich verschwunden! Auch hartnäckige

Nachfragen seinerzeit beim NK wurden stets

negativ beschieden. Nach nur einem Jahr konnte

sich dort niemand mehr daran erinnern!!??

Fragen

an

unsere Leser: Hat jemand noch Bilder von

dieser Anlage im NK? Wer weiß, wo die

Anlage oder Teile davon verblieben sind?

>Kontakt

Hinweis zu den

beiden Farbfotos rechts: Sie dienen nur zur

Illustration und zeigen nicht etwa die

Eisenbahn im Neunkircher Kaufhaus! (Fotos:

FrançoisTouret)

|

|

|

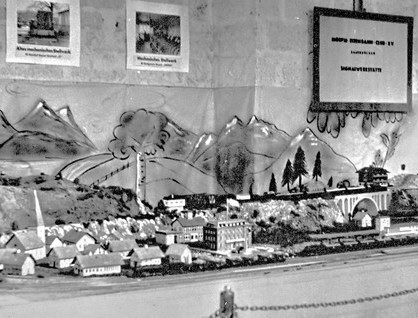

Eine

andere große Modellbahnanlage wurde 1952 in

der großen Halle des Bexbacher

Blumengartens innerhalb der Ausstellung

"Eisenbahnen des Saarlandes - einst und

jetzt" gezeigt. Anlass für die

Ausstellung war das 100-jährige Jubiläum der

Eröffnung der Strecke Bexbach - Saarbrücken am

16. November 1852. Die Modellbahnanlage hatte

der "Modell-Eisenbahnclub e.V. Saarbrücken -

Signalwerkstätte" aufgebaut.

|

(Fotos: Sammlung R. Freyer)

Mehr

über die Ausstellung im Bexbacher Blumengarten

finden Sie auf der Seite Große

Eisenbahn- und Postausstellung 1952.

|

|

|

Karl Presser hat seine Weihnachtsgeschenke aus

dem Jahr 1956 bis heute sorgfältig aufbewahrt.

|

|

|

|

|

Er berichtet:

Mein Vater hatte für horrende 22 000 frs. diese

Märklin- Eisenbahn-Packung SK 8464 in Saarbrücken ergattert.

Der Import deutscher Spielwaren ins Saarland war

kontingentiert; der Preis entsprach etwa dem Gegenwert

von drei Herren-Anzügen oder mehr als dem halben

Netto-Monatsgehalt eines Angestellten.

Die Märklin

Schlepptender-Stromlinienlokomotive SK 800 ist der

Baureihe 06 der Deutschen Reichsbahn nachempfunden.

Im Gegensatz zum Vorbild hat das Modell statt vier

jedoch nur drei Treibachsen.

Das Modell ist

aus Zink-Druckguß. Es wurde in mehreren Varianten und

Farben von 1939 bis 1959 bei Märklin gebaut, wiegt

etwa 900 g und ist rund 30 cm lang. Die Ausführung wie

hier mit Haftreifen gab es nur von 1954 bis 1958. Die

Lok weist auch heute noch keinerlei Anzeichen von

Materialzersetzung durch Zinkpest auf.

(Zwei Fotos

oben: Karl Presser)

Danke für Infos auch an

Lothar Steitz und Wolfgang Linnenberger

|

Verschiedene

Generationen von Märklin-Schienen. (Foto: Fr.

Touret)

|

|

L)

Persönliche Erinnerungen

an die Loks der Saar-Eisenbahnen

a) Jean Kind berichtet über die

Lok der Baureihe 42 (siehe dazu auch seinen

Lageplan auf der Seite Lagera!)

Ich erinnere mich sehr gut

an die mächtige fünfachsige Dampflok der 42er

Reihe mit den großen kohlenbeladenen

Wannentendern. Damals, nach 1945, führten die

Eisenbahngleise in Saarbrücken durch die Kurve der

Straße zwischen "Am Römerkastell" und "An der

Römerbrücke". Beidseitige Schranken gingen

herunter, wenn ein Güterzug vorbeifuhr. Mehrere

Gleise versorgten dort den riesigen Rangierhof zur

Belieferung der Lagera, des Schlachthofs, des

ehemaligen ARAL-Benzinlagers, der Großmarkthalle

und verschiedener Schrotthandlungen. Die Lok

brachte die vollgeladenen Züge von Brebach zum

Rangierhof hinunter und schleppte später den

langen Zug der abgeladenen Waggons wieder nach

Brebach zurück. Dies geschah zwei- oder dreimal in

der Woche.

Das Wohnhaus bei der

LAGERA, in dem meine Eltern eine

Wohnung im zweiten Stock hatten, war nur einen

Meter von den Hauptgleisen entfernt, so dass das

ganze Haus zu zittern begann, jedesmal wenn die

Riesenlok dort vorbeifuhr. Der Lärm der Kupplungen

des Zuges, das laute Puffen der Lokomotive und das

"Erdbeben", das sie entwickelte, weckten mich

morgens gegen sechs Uhr auf und warfen mich

jedesmal aus meinem warmen Bett. Da ich zwei

Kilometer zur Schule gehen musste, kam ich

deswegen immer schon vor acht Uhr in der

Bismarckschule (Ecke Schillerstraße-Rosenstraße)

an, niemals zu spät, und ich hatte unterwegs

genügend Zeit, um für den Unterricht zu lernen:

Das war mein großes Glück und ein wichtiger

Vorteil!

In den 50er-Jahren lernten wir in der Oberstufe

des Marschall-Ney-Gymnasiums das thermodynamische

Funktionieren der Dampflok. Es wurde berechnet,

dass eine DR-Lok der 52er-Reihe (die leicht

geändert als 42er im Saarland benutzt wurde) bis

zu 1800 PS entwickeln und mit einer

Höchstgeschwindigkeit von 80 km/Stunde fahren

konnte. Beim Anfahren musste sie einen

1000-Tonnen-Zug mit 0,104 m/sec/sec beschleunigen.

Die Steigung, die sie ohne zu rutschen mit einem

solchen Zug befahren konnte, durfte nur etwa 1,1%

betragen. Da habe ich verstanden, warum die langen

Kohlen- und Erzzüge am Römerkastell völlig "außer

Atem" anhalten mussten, um wieder Dampfdruck zu

erzeugen, und warum die Räder der Lok beim

Anfahren so brutal auf den Schienen ins Rutschen

kamen.

(Jean

Kind, Sélestat / Schlettstatt im Elsass)

b) Lothar Steitz

hat ähnliche Erinnerungen an seine Kinderzeit in

den 50er-Jahren:

Ein Exemplar der Baureihe 57

hatte im Bahnhof Brebach regelmäßig die Aufgabe,

schwere Schlackenzüge der Halberger Hütte in

Richtung Haupt- oder Güterbahnhof zu ziehen; eine

Aufgabe, der diese relativ kleine Lokomotive kaum

gewachsen war. Es war jedenfalls ein wahres Drama

mitzuverfolgen, wie diese Maschine mit letzten

Reserven den Zug ins Rollen und in mäßige Bewegung

brachte. Ich wohnte damals am Kieselhumes und

hörte zuerst nur die Auspuffschläge, die bei

voller Füllung*) weithin hallten, aber anfangs in

Abständen von fünf Sekunden aufeinander folgten

und unendlich langsam schneller wurden, nur

gelegentlich heftig beschleunigt, wenn die

Treibräder schleuderten. Die Lokführer müssen

wahre Künstler gewesen sein, die kleine Lokomotive

mit dem schweren Zug so konzentriert und geduldig

anzufahren, bis sie sich mühsam durch den

Ostbahnhof schob. Erst dort konnte ich sie nämlich

sehen, wie sie aus allen Fugen zischte und

ungeheure Dampfwolken ausstieß, aber immer weiter

in mäßigen Trab kam. Ich habe nie mehr eine

Maschine so am Rand ihrer Reserven betrieben

gesehen. – In Brebach wurde die Baureihe 57

schließlich durch Dampflokomotiven der Baureihe 50

und später durch Diesel-Lokomotiven der Baureihe

218 ersetzt, die die Schlackenzüge der Halberger

Hütte ganz unspektakulär wegzogen.

(Lothar Steitz, er wohnt heute

in Visselhövede, Niedersachsen)

*) Erläuterung für

Nicht-Eisenbahner: Mit "Füllung" ist der Grad der

Zylinderfüllung gemeint, wie er durch die Steuerung

dosiert wird. Bei voller Füllung (also ganz

ausgelegte Steuerung) wirkt der aktuell im Kessel

herrschende Dampfdruck über den gesamten Weg des

Zylinders, und der Auspuff ist am lautesten.

|

|

Quellenangaben

und Literaturhinweise zu dieser Seite:

Ausführliche Informationen

über die Entwicklung der Eisenbahnen im Saarland von

den Anfängen (um 1850) bis heute finden sich u.a. in:

- Kurt

Harrer: Eisenbahnen an der Saar - Eineinhalb

Jahrhunderte Eisenbahngeschichte zwischen Technik und

Politik. Düsseldorf 1984

- Kurt

Hoppstädter: Die Entstehung der saarländischen

Eisenbahnen. Veröffentlichungen des Instituts für

Landeskunde des Saarlandes 2;

Saarbrücken

1961.

- Zeitschrift

Eisenbahn-Kurier

EK Special Nr. 86, 3. Quartal 2007: Die Eisenbahn

im Saarland

(www.eisenbahn-kurier.de)

- Eisenbahnoberrat

Halm: Die Eisenbahnen des Saarlandes. In:

Wirtschaftliches und kulturelles Handbuch

des Saarlandes.

Saarbrücken

1955. Seite 207 ff.

- Engelbert

Zimmer: Die Saarbrücker Eisenbahnverwaltung im

Wandel der Zeit 1847 - 1957

Mitteilungen für den

saarländischen

Eisenbahner. Sondernummer. Saarbrücken, Oktober 1959

- Ankunft

Saarbrücken Hbf... 150 Jahre Eisenbahn an der Saar.

Hgg.

vom Chef der Staatskanzlei

Landesarchiv in Zusammenarbeit

mit dem Historischen Museum Saar

und dem Stadtarchiv Saarbrücken.

Bearbeitet von Michael Sander. Saarbrücken 2002

|

>

Übersichts-Seite des

Kapitels VERKEHR

nach

oben