|

Dieser

Text befasst sich mit der Entwicklung des Telefonwesens in der

Saarstaatzeit. Zum besseren Verständnis beginnt er mit einem Blick auf

die Einführung des Selbstwählverkehrs von den 1920er-Jahren an.

Die ersten Telefone an der Saar

wurden

im Bereich der damaligen Preußischen Grubenverwaltung mit

Handvermittlung eingerichtet, beginnend 1884/85 im Übertagebereich der

Grube

Heinitz. [1]

Über

40 Jahre später

wurde dann das erste Wählamt im damals unter Völkerbundverwaltung

stehenden

Saargebiet 1927 in Neunkirchen in Betrieb genommen. Diese nach dem

französischen System Thomson-Houston errichtete Wählvermittlung besaß

Wähl-Unterämter in Landsweiler und Ottweiler; alle Teilnehmer konnten

sich bei

„verdeckter Nummerierung“ [2]

in Selbstwahl erreichen. Auch das danach in Püttlingen errichtete Amt

wurde

nach diesem System gebaut. Es folgten weitere Wählämter, bei denen die

Technik

von Siemens & Halske zum Zuge kam, u.a. in Bous, Dillingen,

Mettlach,

Saarbrücken, Saarlouis, Saarwellingen, St. Ingbert und Sulzbach. Wegen

haushaltsmäßiger Schwierigkeiten der OPD des Saargebietes ließ sich

allerdings der Plan, bis zum Ende der Völkerbundszeit alle wichtigen

Vermittlungsstellen von Hand- auf Wählbetrieb umzustellen, nicht

verwirklichen [3].

Immerhin aber war es

bis 1935 gelungen, die für die Einrichtung des Schnellverkehrs [4]

erforderlichen Gruppennetze nach dem Siemens-System für Neunkirchen,

Saarbrücken und Saarlouis in den Grundzügen festzulegen und den

vollautomatischen Selbstwähl-Fernverkehr zwischen den Fernsprechteilnehmern von

Neunkirchen und Saarbrücken aufzunehmen. Das dazu notwendige Bezirkskabel war

1931 zwischen Saarbrücken, St. Ingbert und Neunkirchen von der AEG verlegt

worden. [5]

|

|

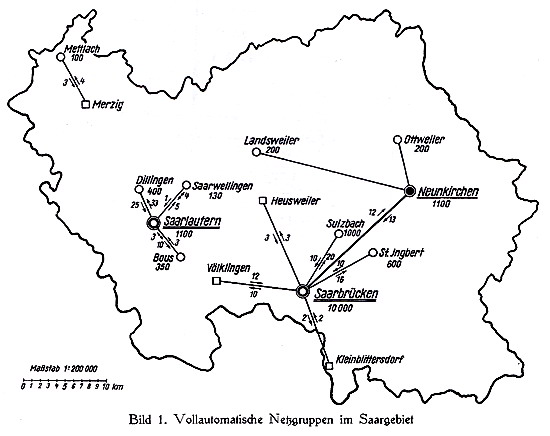

Bild 1: Vollautomatische Netzgruppen im Saargebiet 1935

Legende:

-

Zahl bei Pfeilen: Anzahl der Leitungen für in Pfeilrichtung mögliche

Anrufe (z.B. 12 Leitungen für Selbstwahl-Anrufe von Sbr. nach Nk. und

13 Leitungen für solche von Nk. nach Sbr.)

-

Zahlen unter den Ortsnamen: Anzahl der Anschlüsse im betreffenden

Ortsnetz (und zwar Anzahl der technisch möglichen, die aber nicht immer

schon eingerichtet sein müssen).

(Bild: R. Hoefert,

Das Fernsprechwesen auf dem Lande und die Bildung von

Land-Fernsprech- Netzgruppen, in: Fortschritte der Fernsprechtechnik Siemens

& Halske AG Berlin, Nr. 13, Januar 1935, Seite 28)

|

--------------------------

[1] Thomas

Herzig, Geschichte der Elektrizitätsversorgung des Saarlandes, Saarbrücken

1987, S. 28.

[2] Verdeckte

Nummerierung bedeutet, dass Teilnehmer auch für Verbindungen z.B. von

Neunkirchen nach Ottweiler keine zusätzliche Ortsnetzkennzahl vorwählen mussten,

weil die Telefonnummern aller Teilnehmer von Neunkirchen und von Ottweiler mit

jeweils unterschiedlichen Ziffern begannen.

[3] Schilly,

Geschichte des Post- und Fernmeldewesens im Saarland 1920–1970, in: Archiv

für Deutsche Postgeschichte 1971, Heft 2, S. 16.

[4]

Unter

Schnellverkehr wird im Handvermittelten Fernverkehr eine Abwicklung

verstanden, bei der die Vermittlungsbeamtin des Fernamts die Verbindung

für den anfordendenTeilnehmer sofort durch Wahl herstellt, dieser also

nicht mehr erst einige Zeit

nach Anmeldung mittels Rückruf verbunden wird.

In den Jahren nach

1935

wurden unter der jetzt wieder deutschen Verwaltung weitere Handämter auf

Wählvermittlung umgestellt, u.a. Buß (= Bous),

Ensheim, Hemmersdorf, Heusweiler, Ittersdorf, Karlsbrunn, Kleinblittersdorf,

Mettlach, Oberthal, Ommersheim, Reimsbach, Saarwellingen, Schmelz-Bettingen,

Steinbach bei Lebach, Sulzbach und Tholey, wie man dem letzten Telefonbuch vor

Kriegsende, dem "Amtlichen

Fernsprechbuch für den Bezirk der

Reichspostdirektion Saarbrücken 1942" entnehmen kann.

Handvermittlungen

besaßen dagegen 1942 noch Städte wie Blieskastel, Homburg, Illingen, Lebach,

Merzig, St. Wendel und Völklingen.

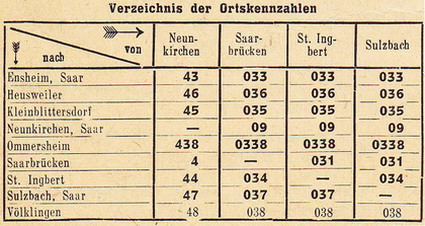

Für die Teilnehmer

der Städte Saarbrücken, Neunkirchen (mit Landsweiler und Ottweiler), St.

Ingbert und Sulzbach untereinander war 1942 der Selbstwähl-Fernverkehr möglich. Dabei erreichten die Teilnehmer von

Saarbrücken, St. Ingbert und Sulzbach die Ortsnetze Ensheim, Heusweiler,

Kleinblittersdorf, Neunkirchen, Ommersheim, Saarbrücken, St.

Ingbert und Sulzbach bereits mit einheitlichen Ortsnetz-Kennzahlen. Nur für die

Teilnehmer von Neunkirchen (incl. Landsweiler und Ottweiler), die ebenfalls die

Teilnehmer dieser Netze in Selbstwahl erreichten, galten andere

Ortsnetz-Kennzahlen, vermutlich wegen der in Neunkirchen verwendeten

Thomson-Houston-Technik.

|

Bemerkenswert ist, dass diese Selbstwählferngespräche nach 6 oder 12

Minuten automatisch getrennt wurden, worauf zuvor ein kurzer hoher Summerton

aufmerksam machte. Ein Ortsgespräch kostete 0,10 Reichsmark.

An

nicht-postdienstlichen Sondernummern [6]

gab es 1942 in Saarbrücken die Kurzrufnummern Feuer 012, Überfall 011 und

Zeitansage 019.

Überschlägig bestanden 1942 ca. 35.000 Telefonanschlüsse im Saarland.

Bild 2: Verzeichnis der Ortsnetz-Kennzahlen 1942

|

|

______________________

[6] Wie

Auskunft, Vermittlung, Fernamt, Anmeldestelle und Störungsstelle.

Stand 1947:

Erstaunlicherweise

muss die Automatisierung weiterer Ortsnetze noch in den letzten Kriegsjahren

nach 1942 weitere Fortschritte gemacht haben, weist doch das mit Stand 15.

Februar 1947 herausgegebene „Amtliche

Fernsprechbuch für den Bezirk der Oberpostdirektion Saar 1947“ u.a. auch

die Ortsvermittlungen von Losheim, Merzig, St. Wendel, Völklingen und Wadern

als Wählvermittlungen aus. Man kann wohl ausschließen, dass diese Umstellung

auf Wählvermittlung erst nach dem Kriegsende erfolgte.

|

|

Von

den größeren

Städten des Saarlandes wurde im Jahr 1947 nur Homburg weiterhin noch

handvermittelt. Es könnte aber auch sein, dass Homburg genau so wie die

vorgenannten größeren Städte des Saarlandes schon nach

1942 auf Wählbetrieb umgestellt war, und dass dieses Wählamt dann aber

in den letzten

Kriegsmonaten wieder zerstört worden war. Schließlich war auch das

bereits seit 1927 wählvermittelte Ortsnetz Neunkirchen nach dem Krieg

wieder

handvermittelt, weil bereits am 30. November '44 die automatische Fernsprechvermittlung durch feindliche Sprengbomben völlig zerstört worden war.

Den Kriegsauswirkungen war es auch sicherlich geschuldet, dass 1947 die Nummern im

Ortsnetz Saarbrücken nun nur noch 4-stellig (1942: 5-stellig) und die von

Neunkirchen nur noch 3-stellig (1942: 4-stellig) waren. Die geringere

Teilnehmerzahl erlaubte nun diese Reduzierung; durch sie konnte man teure

Gruppenwähler einsparen, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Einrichtungen

in diesen Ortsnetzen vielfach beschädigt, zum Teil auch zerstört gewesen sein

mussten.

Das links abgebildete

Nachkriegs-Fernsprechbuch von 1947 erlaubt einen fundierten Überblick über das

damalige Telefonwesen des Saarlandes. So gab es bereits wieder ca. 28.000

Teilnehmer für ein Saarland, das allerdings gegenüber 1942 im nördlichen Bereich deutlich

vergrößert worden war; denn dort waren nach dem Krieg auf Anordnung des französischen

Militärbefehlshabers 142 Gemeinden mit 80.000 Einwohnern dem Saarland von 1935

hinzugeschlagen worden [7].

Bild 3: Amtliches Fernsprechbuch der Oberpostdirektion SAAR von 1947 (Foto: D.Arbenz)

|

-------------------------------

Interessant ist,

dass 1947 der Selbstwählferndienst zwischen Teilnehmern von Saarbrücken, St.

Ingbert, Sulzbach wieder so wie bereits 1942 funktionierte; hinzugekommen zu

dieser Netzgruppe waren aber gegenüber 1942 die Teilnehmer des Ortsnetzes Völklingen.

Ein Ortsgespräch

kostete Anfang 1947 nunmehr 0,15 Reichsmark.

An nicht-postdienstlichen

Sondernummern gab es in Saarbrücken 1947: Feuer/Unfall: 012, Überfall: 011 und

Zeitansage: 019; dies waren dieselben Nummern wie schon 1942.

Auf zwei

Besonderheiten soll noch hingewiesen werden:

-

Selbstgewählte Ferngespräche wurden nach sechs Minuten und einem

vorausgehenden kurzen hohen Summerton automatisch getrennt. Diese auch

schon vor dem Krieg übliche Begrenzung war der Tatsache geschuldet,

dass die im Fernverkehr verwendeten Gebühren- Erfassungseinrichtungen

aus Kostengründen nicht für eine kostengerechte Erfassung längerer

Ferngespräche ausgelegt waren.

- Fernsprechanschlüsse konnten in der Nachkriegszeit ohne Entschädigung

aufgehoben und damit dem Inhaber entzogen werden, wenn deren Einrichtungen im Amt

oder die Leitung für dringende Zwecke (z.B. für die Besatzungsbehörden)

benötigt wurden.

______________________

Stand 1955:

In den neun Jahren von 1947 bis 1955 war das saarländische Telefonnetz kontinuierlich angewachsen: das Amtliche Fernsprechbuch 1955 von der Post-

und Telegraphenverwaltung des Saarlandes mit Stand vom 1. Juli 1955 enthielt nunmehr ca. 78.000 Teilnehmer. Das Netz

hatte sich also gegenüber 1947 knapp verdreifacht. Dies entsprach einem

durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 14 %. 1955 waren alle Ortsämter

vollautomatisiert; auch alle innersaarländischen Ferngespräche konnten von den

Teilnehmern selbst gewählt werden.

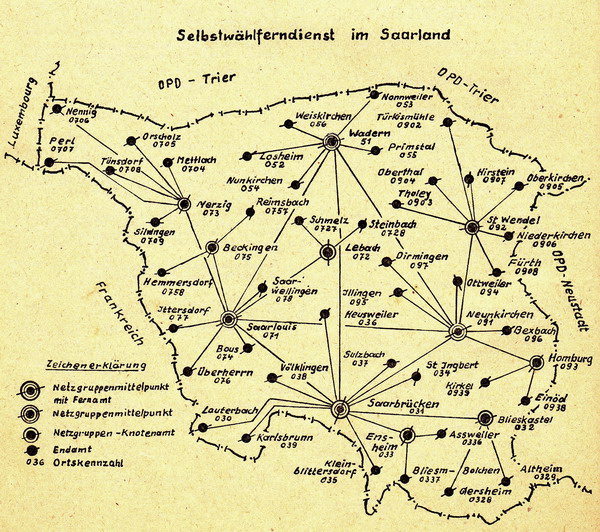

Bild 4: Selbstwählferndienst und Ortsnetzkennzahlen (ONKZ) im Saarland 1955

Es gab 1955 eine

klar gegliederte Netz-Hierarchie (siehe Bild oben). Die oberste Ebene bildeten vier Netzgruppen,

deren Mittelpunkte untereinander voll vermascht waren: Saarbrücken (031) -

gleichzeitig Fernamt, Saarlouis (071), Neunkirchen (091) und Wadern (051); von

den Mittelpunkten dieser Netzgruppen führten die Leitungen sternförmig zu den

angeschlossenen Knoten- und Endämtern.

Ortsgespräche (beliebiger Länge) - kosteten 15 Franken, was dem Preis für eine Gesprächseinheit

entsprach. Bei innersaarländischen Ferngesprächen konnte man je Gesprächseinheit entfernungsabhängig 90, 60,

45 bzw. 30 Sekunden sprechen; letzteres galt für Verbindungen über mehr als 45

km.

Gespräche nach

Frankreich, dem das Saarland ja wirtschaftlich angeschlossen war, waren - alle

noch handvermittelt - vergleichsweise kostengünstig; ein Drei-Minuten-Gespräch

über eine Entfernung von 150 km kostete z.B. 105 Franken.

Dagegen waren Gespräche in die Bundesrepublik als Auslandsgespräche teuer; ein

vergleichbares Drei-Minuten-Gespräch nach Deutschland kostete 225 Franken. Die

Qualität der Fernverbindungen war gut, war doch Saarbrücken schon seit 1930 mit

einem Verstärkeramt in das Fernkabel von Frankfurt a.M. nach Paris eingeschaltet.

Von den

Nicht-Fernsprechdienst-nahen Sonderdiensten gab es mit Kurznummer Zeitansage, Totoansage [8],

Küchendienst (mit Kochvor- schlägen), Kino-, Theater- und Veranstaltungsdienst

sowie einen Wetternachrichtendienst.

--------------------

[8] Das Sport-Toto (oder Fußball-Toto) war auch schon im damaligen Saarland eine sehr populäre Form der Wette auf den Ausgang

von Fußballspielen.

Im vierstellig nummerierten Ortsnetz Völklingen

gab es nunmehr eine Besonderheit: die nur 2-stellige Rufnummer „35“ für die Völklinger

Hütte, die 1955 noch unter dem Namen „Administration Séquestre des

Röchling’sche Eisen- und Stahlwerke GmbH, Völklingen-Saar“ im Telefonbuch

firmierte. Ob die Kurz-Nr. „35“ zur Ersparnis von

Leitungswählern, zur Einrichtung einer Groß-Sammelnummer oder aber in Vorbereitung auf eine Durchwahl-Nebenstellenanlage

eingerichtet worden war, ist heute schwer abzuschätzen; festzuhalten ist in

diesem Zusammenhang, dass es im Saarland bis dahin überhaupt keine

Durchwahl-Nebenstellenanlagen gab.

Der so genannte "Wählton"

(von Laien manchmal fälschlicherweise "Freizeichen" oder "Amtston"

genannt) ist heute ein ununterbrochener Dauerton. Früher bestand er

aber aus einem kurzen Ton, einer kurzen Pause und einem langen Ton (wie

das Morsezeichen für "A", was wohl "Amt" bedeuten sollte). Er hörte

sich damals (bei der Bundespost noch bis 1979) so an:

Alter Wählton

(bitte Ihren PC-Lautsprecher einschalten und ggfls. auf Nachfrage

"Quicktime"

o.ä. erlauben!) Alter Wählton

(bitte Ihren PC-Lautsprecher einschalten und ggfls. auf Nachfrage

"Quicktime"

o.ä. erlauben!)

Abhörzwischenfall im Fernsprechamt

Saarbrücken

Politische

Wellen

schlug 1955 ein Vorfall um die wohl schon seit 1946/47 bestehende

Abhörpraxis

durch die französische Sûreté, die auch noch nach Abschluss der

Teil-Autonomie-Verträge

vom 20. Mai 1953 von Frankreich fortgesetzt wurde, und zwar mit

Zustimmung oder zumindest (erzwungener?) Duldung der saarländischen

Regierung. Und dies, obwohl sie der 1947 verabschiedeten Verfassung des

Saarlandes widersprach, deren Artikel 17 [9] das Fernmeldegeheimnis

unter Schutz stellte.

Am 17. April 1955

stellte sich der Leiter des Fernsprechamtes in der Saarbrücker Dudweilerstr. 17, Postrat Karl-Heinz

Schneider, zusammen mit einigen Mitarbeitern zwei postfremden Personen in den

Weg, die in gewohnter Weise Abhörleitungen vom Hauptverteiler des

Fernmeldeamtes zu einem speziellen Kontrollraum schalten wollten. In diesem

Raum, der von Mitarbeitern der saarländischen Postverwaltung nicht betreten

werden durfte, erfolgte Abhören und Bandaufzeichnung der abgehörten Gespräche.

Um den Verfassungsanspruch durchzusetzen, rief Schneider damals das

Überfallkommando zu Hilfe - dieses war jedoch machtlos, weil die beiden

betreffenden Personen ein u.a. vom saarländischen Innenminister Hector

unterzeichnetes Schriftstück vorzeigten, das alle saarländischen Dienststellen

zur Unterstützung anwies. Dennoch ließ Schneider das Kabel zum Kontrollraum

kurzerhand kappen.

Wie sich

herausstellte, gehörten die zu diesem Zeitpunkt abzuhörenden 77 Anschlüsse zum

einen wichtigen Personen oder Organisationen der saarländischen Wirtschaft, zum

anderen Personen der politischen Opposition zur Regierung Hoffmann, die mit

dessen Kurs der Abtrennung des Saarlandes von der Bundesrepublik nicht

einverstanden waren. Pikant war dabei, dass auch Persönlichkeiten wie der

damalige päpstliche Visitator, Monsignore Michael Schulien, abgehört wurden. [10]

Mehr zum Thema Geheimpolizei, Sûreté, Telefonüberwachung usw. können Sie demnächst im Polizeikapitel von Saar-Nostalgie lesen.

|

1958/60: Integration des

saarländischen Selbstwahlnetzes in das bundesdeutsche Netz

Nach der Eingliederung der Saar in die Bundesrepublik wurde für das

vollautomatische saarländische Netz eine abschließende größere Umstellung

erforderlich, weil sich dessen Ortsnetzkennzahlen mit denen des bundesdeutschen

Netzes überschnitten. Beispiel: Mit der Wahl von 091x wurde in der Bundesrepublik

von überall her ein Teilnehmer im Großraum Nürnberg bzw. in Franken erreicht,

während von Saarbrücken aus mit der 091 die Teilnehmer von Neunkirchen/Saar

angewählt wurden.

Die Integration der beiden Netze geschah nun in mehreren

Schritten:

- Zuerst wurde im

Saarland bei allen innersaarländischen Ortsnetzkennzahlen (ONKZ - siehe Bild 4!)

in einem

Zwischenschritt die führende 0 durch eine 9 ersetzt. Von Saarbrücken

aus erreichte

man dann z.B. Neunkirchen über die Vorwahl 991 (statt der bisherigen

091), Mettlach über 9704 (statt 0704), usw. Diese Kurzvorwahlen mit

beginnender 9 konnten wahrscheinlich bis etwa 1965 weiterbenutzt werden.

- Danach wurden die

saarländischen Fernwahl-Einrichtungen so erweitert, dass man auch vom Saarland

aus alle bundesdeutschen Anschlüsse unter

ihrer bestehenden ONKZ - und gleichermaßen bereits viele ausländischen

Anschlüsse - in Selbstwahl mit der beginnenden 0 erreichen konnte.

-

In einem weiteren Schritt erhielten

alle saarländischen Ortsnetze neue Ortsnetzkennzahlen, die mit "068"

begannen. Sie konnten auch im innersaarländischen Verkehr verwendet

werden. Dann wurden die Ämter in der Bundesrepublik um die Richtung

"068x" erweitert, damit man von überall her die saarländischen

Teilnehmer erreichen konnte.

Mit diesen Maßnahmen war nach 1959/60 die Integration des

saarländischen Telefonnetzes in das bundesdeutsche Netz abgeschlossen, und die

Saarländer konnten wie jeder andere Anschlussinhaber in der BRD am bundesdeutschen

Selbstwählferndienst teilnehmen.

|

|

Telefonapparate in den 40er- und 50er-Jahren

Zum

Schluss noch ein

Wort zu den Telefonapparaten im damaligen Saarland: In den ersten

Nachkriegsjahren bestimmten weiterhin die schwarzen Wählapparate vom

Typ W28

der Reichspost das Bild - ohne „weißes Knöpfchen“ für

Wohnungsanschlüsse, „mit Knöpfchen“ für den Einsatz bei Industrie und

Verwaltung.

Ab den 1950er Jahren kamen dann auch die schwarzen Einheitsfernsprecher der Deutschen Bundespost vom Typ W48 hinzu (Bild unten). Französische Apparate wurden im Saarland nicht eingesetzt, weil deren Technik nicht zu dem bei uns verwendeten deutschen System passte (11).

Bild 5: Fernsprecher W28 aus der Vorkriegszeit, im Saarland der

1950er Jahre noch weit verbreitet. Foto: Dietrich Arbenz

|

|

|

Einheitsfernsprecher der Deutschen Bundespost W 48

(Werksfoto Siemens & Halske 1956)

|

_________________________

[8] Sport-Toto war auch im damaligen Saarland schon eine sehr populäre Wettform auf den Ausgang

von Fußballspielen.

[9] Artikel 17: „Das Brief-,

Post-, Telegrafen- und Fernsprech- Geheimnis ist gewährleistet. Ausnahmen

bestimmt das Gesetz“; ein solches war im Saarland aber nie verabschiedet worden.

[10] Robert H. Schmidt, Saarpolitik 1945 – 1957, Berlin 1962, Band 1, S. 150 und:

Heinrich Schneider, Das Wunder an der Saar, Stuttgart 1974, S. 154.

[11]

In

Frankreich beträgt das Impulsverhältnis 2,0 zu 1, im Saarland wie in

ganz Deutschland 1,6 zu 1. Außerdem besitzen französische Apparate

einen automatischen Dämpfungsausgleich, während in Deutschland das

Prinzip der Kapselgruppierung gilt.

|

|