|

Bei Übergabe erfolgte eine Einweisung durch den Verkäufer in die Bedienung des Fahrzeugs. Diese fand

ihren Abschluss in der eindringlichen Ermahnung, die Wartungs- und besonders die Einfahrvorschriften und

zu beachten. Nach diesen galten

z.B. beim Renault 4 CV folgende Höchstgeschwindigkeiten in den

einzelnen Gängen während der ersten 1000 km: Erster Gang: 16 km/h,

zweiter Gang: 32 km/h, dritter Gang: 55 km/h. Anschließend bis 2000 km

Laufleistung: nicht schneller als 70 km/h. Außerdem: im dritten Gang

nicht langsamer als 40 km/h, im zweiten Gang nicht unter 10 km/h.

Für die anderen

Verkehrsteilnehmer war oft an der Heckscheibe als Information ein Aufkleber mit

der Aufschrift “en rodage“ ("wird eingefahren") angebracht, um die auffällige Fahrweise zu erklären.

Es waren wahrlich gemütliche Zeiten. Aber schon nach maximal gefahrenen 500 oder 1000 km

war der erste Ölwechsel fällig.

Verließ

man als frischgebackener Autobesitzer das

Firmengelände mit seinem neuen Wagen, endete die Fahrt gleich an der

nächstgelegenen Tankstelle. Es war gut, hier den Ermahnungen des

Verkäufers zu folgen, denn dem Neuwagen war Kraftstoff nur in

homöopathischen Mengen eingefüllt worden.

|

An der Tankstelle

Mit

dem Besitz eines Autos wurde der Tankwart automatisch zu einer neuen

Bezugsperson. Hatte man doch vorher schon stundenlang in der

Männer-Runde am Stammtisch diskutiert, welche Kraftstoffmarke nun die

beste sei, stand damit nun eine ernste Entscheidung für den Besitzer

an: die Stamm-Ttankstelle.

Es

ging ja nicht nur um das Tanken, das hätte man auch an der

Bürgersteig-Zapfsäule des ortsansässigen Zweiradhändlers erledigen

können oder bei einer der hin und wieder am Straßenrand anzutreffenden so genannten

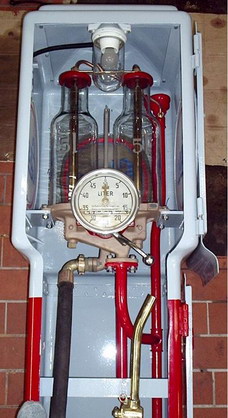

“eisernen Jungfrauen", Zapfsäulen mit Handpumpe und zwei Fünf-Liter-Glasgefäßen. Schmierstoffe wurden im dazugehörigen Laden verkauft.

|

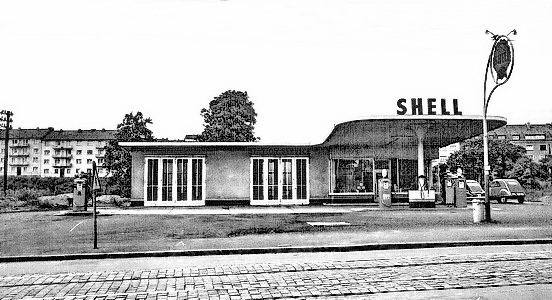

Shell-Tankstelle in Saarbrücken-Burbach 1956 (Foto: Landesarchiv Saarbrücken)

|

|

Es ging um mehr: Nach jeweils 2.500 gefahrenen Kilometern wurde der lapidare Auftrag an einen Tankwart fällig: Ölwechsel und Abschmieren!

|

|

|

Dazu

war eine Hebebühne oder mindestens eine Abschmiergrube notwendig. Dies

war die Billiglösung; eigentlich sollten die Schmierstellen beim

Abschmieren entlastet sein. Dafür konnte die Grube aber meist auch von

LKWs befahren werden. Vornehm war eine Hochdruck-Abschmierpresse mit

Druckluftanschluss.

PKWs hatten etliche

Schmiernippel, und diese saßen bei den verschiedenen Typen jeweils an einer anderen Stelle. Deshalb gab es an der

Tankstelle einen von der Mineralölgesellschaft herausgegebenen Ordner mit

Schmier- und Wartungsplänen. Außerdem enthielt er die markenspezifischen

Vorschriften für die zulässigen Schmierstoffe. Bei den Motorölen war das

relativ einfach, sie waren damals nur gering mit Zusätzen (Additiven) versehen,

"legiert", nennt man das. Wesentlich war die Viskosität, also das Fließverhalten bei

unterschiedlichen Temperaturen. In der Regel war im Sommer Öl der Viskosität

SAE 30 vorgeschrieben, im Winter SAE 20 oder SAE10. Ende der 60er gab es dann auch

Mehrbereichsöle SAE 10W30 oder 20W50, die einen Ölwechsel je nach Jahreszeit

überflüssig machten.

Altöl

war keineswegs

immer Sondermüll. Ein Tipp war, den Verfall der Fahrzeuge aufgrund von

Rost durch Einsprühen des Fahrzeugunterbodens mit Altöl oder Kriechöl

aufzuhalten. Dafür sollte der Unterboden vorher gesäubert und dann

durch eine kleine

Ausfahrt mit Sand bestäubt werden. Anschließend erfolgte die Öldusche.

Die

Arbeit war sicher ungesund und der Nutzen fraglich.

Tankstellen-Ensemble (Foto

mit freundlicher Genehmigung von http://alte-tanksaeulen.de)

|

Eine fortschrittliche Tankstelle hatte neben der

Arbeitshalle zusätzlich noch eine wandhoch geflieste Waschhalle. Von großem Vorteil war

es, wenn eine Tankstelle auch ein Batterieladegerät oder noch besser einen Schnelllader

besaß. Nach der ersten frostigen Nacht konnte man Kinder beobachten, die mit

Vaters Autobatterie im Bollerwagen zum Aufladen an die Tankstelle geschickt

wurden. Manche gut behütete Batterie brachte die kalten Winternächte

vorsichtshalber in der Küche zu.

|

|

Damals

wurde auch das Kühlwasser der Autos gewechselt. Im Sommer fuhr man mit

reinem Wasser, im Winter mit einem Wasser/Glycol-Gemisch. Die

Brühe wurde im Frühjahr abgelassen und für den nächsten Winter

aufbewahrt.

Leute aus konservativen Kreisen fuhren im Winter sogar noch mit

Brennspiritus als

Frostschutz im Kühlwasser. Teil der Ausstattung war bei vielen

Fahrzeugen

schwarze Pappe, die im Winter zwecks Minderung der Kühlwirkung vor dem

Kühler

angebracht wurde. Besondere Freude bereitete diese Prozedur den

Besitzern des

Crèmeschnittchens. Es hatte den Kühler hinter der Rücksitzbank im Heck

und

benötigte gleich zwei eigens vorgeformte Pappen, die eingefieselt

werden

mussten.

An

der Zapfsäule gab es keine Selbstbedienung. Der Tankwart trug oft die

Uniform der Mineralölgesellschaft, und einen Shop suchte man vergebens,

es sei denn, es handelte sich um

Schmierstoffe, Keilriemen, Zündkerzen, Auto-Glühlampen und ähnliche für

das

Wohlbefinden des Fahrzeugs erforderliche Produkte.

< Zapfsäule

mit Handpumpe und Glasbehältern

Zapfsäule

mit seitlicher Rückstellkurbel für Zählwerk >

Diese drei Fotos zeigen wir hier mit der freundlichen Genehmigung von http://alte-tanksaeulen.de

|

|

|

Zwischen den Tanksäulen für Benzin und Super stand das “Ölkabinett“, ein Schrank mit zwei oder drei

Handpumpen, mit denen man Motoröl unterschiedlicher Viskosität in Blechkannen

mit 0,25 l, 0,5 l oder einem Liter Inhalt abfüllen konnte (siehe Bild rechts). Später ging man zu

abschließbaren Schränken über, die Öle in Blechdosen enthielten. Es gab

Auto-Modelle mit berüchtigt hohem Ölkonsum. Verdächtigte man einen

Panhard-Fahrer mit bläuendem Auspuff, einen Zweitakter zu fahren, hatte man

sich damit einen Feind für sein weiteres Leben geschaffen. - Als normal galt ein

Ölverbrauch von einem Liter auf 1.000 km.

War die Tankstelle groß

oder auf dem Dorf, so hatte sie neben denen für Normal- und Super- kraftstoff

eine dritte Zapfsäule für Diesel. Diesel - PKWs waren bis Ende der 50er Raritäten

und von Mercedes-Benz. |

|

Mancher Traktor oder LKW war allerdings auf

Dieselkraftstoff angewiesen. Die Diesel-Säulen waren nach

amerikanischem Vorbild oft etwas weiter entfernt auf dem

Tankstellengelände aufgestellt.

Viele

leichte und mittlere LKWs, z.B. die von Renault, hatten Benzinmotoren.

Zur Standard- ausstattung der Tankstelle gehörte eine blecherne

Mischkanne zum Ansetzen des Zweitakt-Gemischs für DKWs und die

motorisierten Zweiräder.

Zum

Mischen mit der Kanne brauchte man die richtige Menge Motoröl SAE 30

für 10 l Kraftstoff und einen kräftigen Arm. Oftmals wurde ein Gemisch

1:25 für Zweiräder bereits automatisch in einer fahrbaren Säule mit

Tank und Pumpe hergestellt.

|

|

Unverzichtbar war für die Tankstelle eine

Druckluft-Erzeugungsanlage. Sie diente vorwiegend zum Füllen von Reifen und

lieferte die Luft für die Abschmierpresse, den Ölsprüher und die Steuerung der

Hebebühne.

Das

Geschäft mit den

Kraftstoffen war fest in der Hand der bunten “großen Schwestern“, wie

Shell,

Esso und BP, die bis heute am Markt sind. In Frankreich und im Saarland

hatte

Total mit seinen Tochtergesellschaften eine starke Position. So fehlte

auf kaum

einem Neufahrzeug der Hinweis per Aufkleber, man solle Total-Kraft- und

Schmierstoffe verwenden. Die Kraftstoffe waren markenspezifisch gelb,

rot oder

grün gefärbt. Jede große Marke hatte ihre eigenen Raffinerien in

Frankreich mit

nachgeschalteter Tanklager- und Transportlogistik. Markenkraftstoff

wurde mit Bahn-Kesselwagen zu Tanklagern transportiert und von dort per

Tanklastzug

ausgeliefert. So entstand ein beliebtes Thema für den Stammtisch:

Welche

Kraftstoffmarke ist besser? Läuft mein Auto mit Super schneller als mit

Normal?

Es gab in der Tat Unterschiede zwischen den Marken aufgrund der

Produktionsprozesse ihrer Raffinerien und der unterschiedlichen

Additive.

Bisweilen gab es auch “Klingelwasser“, das war Kraftstoff, der sich bei

entsprechender

Motorbelastung aufgrund ihrer nach unten

grenzwertigen Oktanzahl lautstark durch metallisches Geräusch, das

"Motorklingeln“, bemerkbar machte. Heute nutzen die Mineralölkonzerne

gemeinsam zentrale Tanklager. Der Marken- kraftstoff

entsteht erst beim Befüllen der Tanklastzüge durch automatische Zugabe

markenspezifischer Additive.

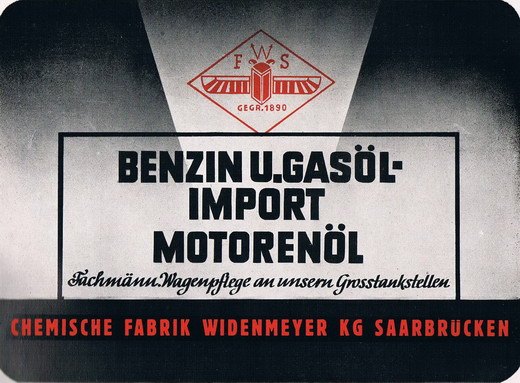

Es gab damals noch keine freien Tankstellen. Sie entstanden erst in den 60er-Jahren, als Kraftstoff im

Überfluss in Rotterdam auf dem Spot-Markt zu beziehen war. Im Saarstaat

firmierten aber lokale Mineralöl-Importeure mit eigenen Tankstellen, wie etwa

Widenmeyer in Saarbrücken (Abbildung unten).

|

|

|

Im November 1956 wurden die Tankstellenbesitzer zu den wichtigsten Personen im Saarstaat. Die

Suez-Krise führte zu drastischer Benzinverknappung. Anfangs wurden Nummern

ausgegeben (wie heute in manchen Arztpraxen), damit die Reihenfolge geklärt war,

in der der kostbare Stoff im Falle einer Belieferung an Stammkunden verteilt

werden sollte. Es durften jeweils nur noch fünf bis maximal zehn Liter Kraftstoff pro Fahrzeug abgegeben werden.

Diese

Menge sollte die Wochenration darstellen. Nicht-Stammkunden der

Tankstellen hatten keine Chance. Die Benzinpreise waren zwar erhöht

worden, aber vom Staat festgesetzt. Es gab also kein Regulativ durch

Angebot

und Nachfrage. Die Tankwarte rieten ihren Stammkunden dazu,

jenseits der Grenze zu tanken, und taten dies sogar selbst.

Flugs

waren auch grenznahe Städte in der Bundesrepublik, wie das ohnehin zum

Einkaufen beliebte Zweibrücken, trotz dortiger Benzinpreisanhebung

"ausgetrocknet".

|

Einige

französische Tankstelleninhaber entdeckten für sich die

Marktwirtschaft. Statt der staatlich vorgegebenen Höchstmenge gaben sie

"unter der Hand" auch mehr Kraftstoff ab, verlangten dafür aber bis zum

Vierfachen des festgesetzten Preises. Manch frustrierter Autofahrer

ließ in der Not

auch die “bessere Hälfte“ um Kraftstoff anstehen, mit dem

ausdrücklichen

Auftrag, den Tankwart zwecks Herausgabe einer kleinen Menge zu

bezirzen. Das

Problem während der Suez-Krise war nicht, wie später in den 70ern, eine

Verknappung der Rohölförderung,

sondern der plötzlich längere Transportweg. Als dann die ersten Tanker

den Weg um

Afrika herum geschafft hatten, floss auch wieder der Kraftstoff.

Nicht

nur bei den Saargruben, sondern auch bei den Hütten, den

Verkehrsbetrieben, vielen Behörden, großen Firmen und bei der Polizei

gab es eigene Tankstellen für Benzin und für Diesel. Superbenzin war

nicht überall zu haben. An einigen dieser Tankstellen konnten auch

Mitarbeiter tanken. Ein Beispiel hierfür ist die "Hüttentankstelle",

die in Völklingen auf dem Schulzenfeld betrieben wurde. Alle Fahrzeuge,

die dort tanken durften, waren erfasst, und die jeweils abgegebene

Kraftstoffmenge wurde notiert. Die Werksfahrzeuge hatten ein Tankbuch,

und der Gegenwert wurde den Belegschaftsangehörigen vom Lohn abgezogen.

Selten gefahren, aber "heftig" gepflegt

Stand bei den Saarländern damals endlich das Wunschauto

vor der Tür, so war oft bereits eine Garage vorhanden; hatte

man doch voraus- schauend die lange Lieferzeit genutzt. Einfach hatten es die Hausbesitzer,

die keinen tiefliegenden Keller hatten, denn dort konnte ein Kellerraum zur

Garage umgebaut werden. Dabei waren die geringe Länge z.B. des

Crèmeschnittchens von nur 3,61 m bei 1,43 m Breite und 1,47 m Höhe vorteilhaft.

Das eigene Auto war wertvoll und sollte, wenn irgendwie

machbar, nicht auf der Straße herumstehen. Geschäftstüchtige Mitbürger kamen

sogleich auf die Idee, freie Plätze in den Städten mit Garagen zu bebauen und

diese zu vermieten.

War

eine Ausfahrt

angesagt, dann bedurfte dies gewissenhafter Vorbereitung, insbesondere

wenn die

Außentemperaturen schon niedrig waren. Die Startautomatik war noch

nicht weit

verbreitet, und der Umgang mit dem Choke wollte gelernt sein, damit der

Motor auch bei Kälte ansprang und bald auch einigermaßen rund lief. Oft

vergaß der Fahrer, dass beim Kaltstart das Gaspedal nicht getreten

werden sollte. Einen Fehler hierbei quittierte der

Motor meist dadurch, dass er überhaupt nicht anspringen wollte. Es gab

auch

ausgewiesene Spezialisten, die den Anlasser dann so lange betätigten,

bis die

Batterie leer und der Motor “abgesoffen“ war. Da konnte dann meist nur

noch der Tankwart

weiterhelfen.

Wenn

das Fahrzeug

längere Zeit gestanden hatte, empfahl fast jede Bedienungsanleitung,

vor einem Startversuch

einen kleinen Hebel an der Benzinpumpe dreimal zu betätigen. Dies war

auch eine

ausgewiesene Spezialität bei Renault. Hier wurde aber andererseits

schon früh eine

über den Auspuff beheizte Startautomatik eingesetzt, und zwar beim 4

CV. Die Peugeot 203- und 403-Fahrer und Fahrerinnen und manch andere

mussten auf diese

Annehmlichkeit verzichten und stattdessen virtuos am Choke ziehen.

In den

Bedienungsanleitungen war zu lesen: "Vor Antritt jeder Fahrt ist der Ölstand zu

prüfen". Es gab auch aus dem Französischen übersetzte Bedienungsanleitungen, die

diese Kontrolle täglich empfahlen. Dies

machte aber bei den üblichen Fahrgewohnheiten der Saarländer keinen

Sinn: Von Montag bis Freitag wurde am Wagen geschraubt, und nicht mit

ihm gefahren. Am Samstag

wurden Fahrzeug und Fahrer geputzt und am Sonntag fand der

Familienausflug mit dem Auto statt.

Eine ordnungsgemäße Wagenwäsche hatte mit dem Gartenschlauch

zu erfolgen und fand meist auf der Straße statt. Fahrzeugbesitzer, die diese

Möglichkeit nicht hatten, frönten der Eimerwäsche und wurden von der

Gartenschlauch-Fraktion angemessen bedauert. Es wurde teilweise verbissen

gepflegt, und matter Chrom galt als Zeichen von Nachlässigkeit oder zeigte an,

dass das Fahrzeug seine besten Jahre längst hinter sich hatte. Auch die Lackpflege

wurde mit großer Ernsthaftigkeit und viel Politur betrieben. Die Besitzer

schwarzer Fahrzeuge waren besonders häufig an der Arbeit. Tat man allerdings

zuviel des Guten, so war der Lack schnell “durchpoliert“. An den Kanten der

Karosserie schimmerte dann die Grundierung durch.

|

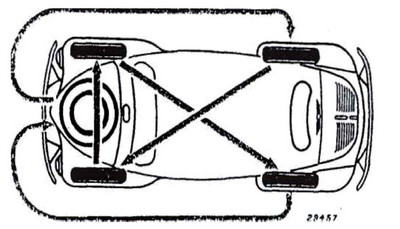

Der sorgsame, sparsame Autofahrer achtete darauf, dass die Räder seines Fahrzeugs regelmäßig getauscht wurden. Dabei wurde das

Ersatzrad mit einbezogen - so konnte die Zeit bis zum Kauf eines neuen Satzes

Reifen gestreckt werden. Gekauft wurden dann meist nur vier neue Reifen.

Der

typische Sonntagsausflug führte zu den bekannten lokalen

Ausflugszielen, sie waren ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln meist nur

schwer zu erreichen. Selbst mit dem kleinen 4 CV war ein Ausflug von vier Erwachsenen und drei Kindern nicht ungewöhnlich. Aber

es

wurden durchaus auch

längere Fahrten und Urlaubsreisen unternommen. Dies erforderte bei der

Einreise ins Ausland die Vorlage eines Reispasses als personenbezogenes

Dokument, und für das Auto war als Zolldokument ein "triptyque" notwendig.

Im Triptik bestätigte der ACS (Automobilclub Saar), dass er für das

Fahrzeug gegenüber den Zollbehörden finanziell garantiere, falls

dieses nicht wieder ordnungsgemäß ins Saarland rückgeführt werden

sollte.

|

Schema

zum Tausch der Räder. (Werkbild Renault Bedienungsanleitung)

|

|

Ein beliebtes Ziel war,

besonders an den verkaufsoffenen Adventssonntagen, das pfälzische Zweibrücken.

Selbstverständlich stellten sich auch die französischen Zöllner mit intensivierten Kontrollen auf den Einkaufsverkehr ein.

|

Zur Stärkung auf der Rückfahrt wurde das Gasthaus mit Metzgerei Schwarz in Rentrisch wegen seiner

großzügigen Portionen als Geheimtipp gehandelt. Solche Tipps kursierten für

praktisch alle Strecken. Der Weg nach

Westen führte über Mettlach und den gefürchteten Keuchinger Berg, bei dem

ältere Fahrzeuge oft kochend den vollständigen Aufstieg verweigerten. Deshalb

gab es rechts einen Parkplatz. Der Weg nach Norden führte über Hermeskeil und

die Hunsrück-Höhenstraße, und nach Osten gelangte man bei Kaiserslautern über

die dort beginnende Autobahn. Deren letztes Stück in Richtung Saarland hatten

die Amerikaner für ihre Ramstein-Airbase zweckentfremdet. Diese Autobahn

erlaubte, unmittelbar hinter der Grenze beginnend, den Saarländern schnelles Fahren. Zur Stärkung auf der Rückfahrt wurde das Gasthaus mit Metzgerei Schwarz in Rentrisch wegen seiner

großzügigen Portionen als Geheimtipp gehandelt. Solche Tipps kursierten für

praktisch alle Strecken. Der Weg nach

Westen führte über Mettlach und den gefürchteten Keuchinger Berg, bei dem

ältere Fahrzeuge oft kochend den vollständigen Aufstieg verweigerten. Deshalb

gab es rechts einen Parkplatz. Der Weg nach Norden führte über Hermeskeil und

die Hunsrück-Höhenstraße, und nach Osten gelangte man bei Kaiserslautern über

die dort beginnende Autobahn. Deren letztes Stück in Richtung Saarland hatten

die Amerikaner für ihre Ramstein-Airbase zweckentfremdet. Diese Autobahn

erlaubte, unmittelbar hinter der Grenze beginnend, den Saarländern schnelles Fahren.

Das Bild zeigt das Gasthaus Schwarz in

Rentrisch (Foto von www.rentrisch.de)

|

|

|

Einfacher war die Fahrt nach Südwesten, führte sie doch durch Lothringen und das Elsass. Es waren keine

Grenz- dokumente für das Auto nötig, und eine Zollkontrolle entfiel, zumindest bis zum Rhein.

Die

damaligen französischen Landstraßen waren äußerst gewöhnungsbedürftig,

denn der Belag bestand fast immer aus Rollsplit. Außerdem verliefen sie

meist schnurgerade, aber nur bis zur nächsten Kuppe: Dort konnte die Richtung abrupt wechseln.

Fahrbahn-Markierungen gab es so gut wie keine. Diese Straßen verleiteten zu hoher Geschwindigkeit. Es gab

dort zwar nur wenig Verkehr, aber Unfälle waren, so sie passierten, häufig sehr

schwer.

Wie die Rast auf der Fahrt eines Völklinger Kegelclubs in die Vogesen im Jahr 1951 aussah, zeigt das

Foto rechts:

|

|

|

|

Man sieht dort hinter einem Peugeot 203 einen Renault Juvaquatre, einen Panhard Dyna X

und eine DKW Meisterklasse. Fürsorglich

gönnten die Besitzer ihren Autos eine kleine Abkühlung durch Öffnen der

Motorhauben. Besonders die Mitfahrt in einem DKW war gefürchtet, denn

er hatte eine Neigung zu kochendem Kühlwasser und Pannen aller Art.

Zum Bild links: Hotel-Restaurant

in den Vogesen, davor stehen mehrere Traction Avant.

Vor den Hotels gab es genügend freie

Parkplätze. Kenner bemerken sofort die Pilote-Räder eines der dort

geparkten Traction Avant. In elsässischen Ortschaften konnte man sein

Fahrzeug noch mitten auf dem Platz vor dem obligatorischen Denkmal

abstellen. Die Burgen und Schlösser jenseits der

offenen Grenze und die Weinorte im Elsass waren beliebte Ziele. Auch

der

“große“ Schulausflug per Bus führte oft dorthin. (Diese drei Fotos: privat)

|

Bild rechts: Ein Peugeot 203 aus dem Saarland vor dem Hôtel du Mouton ("Schafs-Hotel") im elsässischen Rappoltsweiler (Ribeauvillé)

Und dann in die Werkstatt

Werkstätten

waren nicht

nur Wartungs-, sondern darüber hinaus Instandsetzungsbetriebe. Was

irgendwie zu

reparieren war, wurde repariert. Defekte Teile wurden, wann immer

möglich, in

der Werkstatt überholt und wieder eingebaut. Austauschteile gab es

nicht, aber Werkstätten, die auf die Überholung von Motoren, Getrieben,

Vergasern, Lichtmaschinen oder Anlassern spezialisiert waren.

Bosch-Dienste waren ganz selten, weil die

elektrische Ausrüstung französischer Fahrzeuge von Cibié, Marchal,

Ducellier

usw. stammte. Die Vergaser waren meist von Solex. Die Spezialisten

hierfür und

Ersatzteilhändler waren ebenfalls in der Nähe der "Saarbrücker

Automeile" zu

finden. Großklos hatte z.B. auch

eine spezielle Motorenwerkstatt außerhalb der Hauptstadt, nämlich in Friedrichsthal. Es gab weitere

Spezialisten wie beispielsweise Karosseriebauer und Lackierbetriebe. Reifenhändler und Runderneuerer

hatten schon immer ihr eigenes Geschäftsfeld.

|

|

Neben den freien

Werkstätten, die oft auf dem Land alles reparierten, was Räder hatte, gab es in

großer Anzahl Vertragswerkstätten, die sich auf mehrere Marken

spezialisiert hatten (siehe links). Die Kunden erwarteten von ihnen auf die jeweilige Marke

besonders geschultes Personal und ein Lager mit häufig benötigten Ersatzteilen.

Werksniederlassungen

wie in der Bundesrepublik gab es nicht. Diese Rolle wurde von den

Importeuren und Großhändlern übernommen. Streckenweise waren deren

Firmennamen ohne Bezug zum Fabrikat, das sie vertraten, wie etwa

Auto-Industrie

für Ford oder Kraftwagen-Handelsgesellschaft Kochte & Rech für

Peugeot. Letztere ging später übrigens in der Werksniederlassung dieser

Marke auf. Renault hatte als

Marktführer ein entsprechend dichtes Werkstattnetz.

|

Anzeige aus dem

Behörden-und Firmenverzeichnis der

Stadt Völklingen 1956

|

In Übereinstimmung mit

den damaligen Anforderungen standen Mechanik und mechanische

Bearbeitungsmethoden in der Werkstatt im Vordergrund. Um überhaupt arbeiten zu

können, waren gewisse bauliche Voraussetzungen notwendig. Da Hebebühnen eine

bestimmte Mindest-Raumhöhe erforderlich machten, war der Standard- Reparaturplatz die Arbeitsgrube.

Von Vorteil war, dass, entsprechende Öffnungen in der Erdgeschossdecke vorausgesetzt, nur wenige weitere Baumaßnahmen

nötig waren. Unter der Werkstatt wurden oft die Wasch- und Umkleideräume für

das Personal Platz sparend untergebracht.

Prüfstand von

Saar-Auto-Contor und Central- Garage mit Renault 4 CV und Opel

Kapitän

Foto: Autohaus Dechent, Saarbrücken

|

|

Selbst der TÜV in Hühnerfeld und

Beckingen hatte

noch Anfang der 60er-Jahre nur Arbeitsgruben. Für einen Radwechsel

waren Hebebühnen zwar ungeheuer praktisch, sie wurden aber aus

Kostengründen durch Rangierheber

ersetzt. Außerdem erforderten Hebebühnen Energie und waren für

Nutzfahrzeuge

kaum zu verwenden.

Unverzichtbar

waren

Drehbank und Autogen-Schweißgerät in der Werkstatt. Jeder Arbeitsplatz

hatte einen schweren Schraubstock. Brems-trommeln, die riefig waren,

wurden nicht

weggeworfen, sondern ausgedreht, Trommelbremsbeläge waren aufgenietet

und

nicht geklebt. Mit dem Schweißgerät wurden festsitzende  Schrauben

und Muttern wieder lösbar gemacht, und manch abgerissener Bolzen wurde

mit ihm verlängert. Auspuffanlagen hat man mit seiner Hilfe repariert

oder aus-

und eingebaut. Neben diversen Schraubenschlüsselsätzen gab es

markenspezifische

Spezialwerkzeugsätze, die meist gut weggeschlossen waren. Eine

besondere Rolle spielte der Drehmomentschlüssel, der gerne das

Meisterbüro zierte. Manche Zylinderkopfdichtung wurde deshalb nicht,

wie vorgeschrieben, mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, sondern von

Hand “nach Gefühl“ angezogen, was sie

meist mit einem kurzen Leben bestrafte. In den größeren Werkstätten gab

es diverse Prüfgeräte für Zündkerzen, Verteiler, Lichtmaschinen,

Batterien. Auch

Kompressionsdruck-Messgeräte hinterließen mit ihrem Messergebnis

bleibenden

Eindruck, wurden die kleinen Diagramme doch gerne der Reparaturrechnung

beigefügt. Große Vertragswerkstätten hatten bereits einen eigenen

Bremsen-Prüfstand und eine

Auswuchtmaschine für die Räder. Trotzdem wurden Bremsentests auch noch

auf der

Straße durchgeführt. Traten bei einer Vollbremsung nur geringe Kräfte

in der

Lenkung auf und waren die Blockierspuren der Hinterräder gleich lang,

so wurde

die Bremse für in Ordnung befunden. Eine periodische, unabhängige

technische

Überprüfung der PKWs fand nicht statt. Schrauben

und Muttern wieder lösbar gemacht, und manch abgerissener Bolzen wurde

mit ihm verlängert. Auspuffanlagen hat man mit seiner Hilfe repariert

oder aus-

und eingebaut. Neben diversen Schraubenschlüsselsätzen gab es

markenspezifische

Spezialwerkzeugsätze, die meist gut weggeschlossen waren. Eine

besondere Rolle spielte der Drehmomentschlüssel, der gerne das

Meisterbüro zierte. Manche Zylinderkopfdichtung wurde deshalb nicht,

wie vorgeschrieben, mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, sondern von

Hand “nach Gefühl“ angezogen, was sie

meist mit einem kurzen Leben bestrafte. In den größeren Werkstätten gab

es diverse Prüfgeräte für Zündkerzen, Verteiler, Lichtmaschinen,

Batterien. Auch

Kompressionsdruck-Messgeräte hinterließen mit ihrem Messergebnis

bleibenden

Eindruck, wurden die kleinen Diagramme doch gerne der Reparaturrechnung

beigefügt. Große Vertragswerkstätten hatten bereits einen eigenen

Bremsen-Prüfstand und eine

Auswuchtmaschine für die Räder. Trotzdem wurden Bremsentests auch noch

auf der

Straße durchgeführt. Traten bei einer Vollbremsung nur geringe Kräfte

in der

Lenkung auf und waren die Blockierspuren der Hinterräder gleich lang,

so wurde

die Bremse für in Ordnung befunden. Eine periodische, unabhängige

technische

Überprüfung der PKWs fand nicht statt.

Foto: Spezialwerkzeugsatz für

die Vorderachse des Traction Avant. (Foto: R. Bräuer)

Die unangenehme

Eigenschaft nahezu aller Fahrzeuge war damals die mangelnde Rostvorsorge der Hersteller.

Bei den bisher weit verbreiteten Fahrzeugen mit Rahmen hatte der Rostfraß

anfangs nicht so gravierende Auswirkungen wie bei den modernen Fahrzeugen mit

selbsttragender Karosserie und den

notwendigen, oft verkleideten, aber mittragenden Schwellern.

Doppelwandige Wagenböden

ließen den Rost im Verborgenen blühen. Die Fahrzeuge wurden grundiert und

lackiert, jedenfalls dort, wo man hinkam. Der Rest wurde des Rostes Beute. Auch der

hinsichtlich Zuverlässigkeit und Qualität viel gelobte Peugeot 403 kann sich

bei den “Schweller-Rostern“ einreihen. Seine “Problemzone“ hatte sich schnell

herumgesprochen. Später lauerten manche Prüfer des TÜV geradezu darauf, mit dem

Schraubenzieher vor den hinteren Kotflügeln auf die 403-Schweller einzustechen. Dabei waren sie häufig erfolgreich.

Auf den Straßen...

...

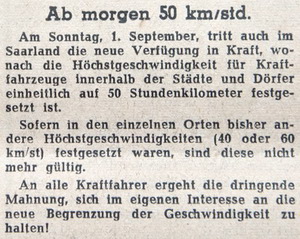

ging es rund. Die freie Fahrt, zumindest bis zur Grenze, war den nicht

ganz so freien Saarländern gegönnt. Die seit

Kriegsanfang auf allen Straßen noch geltenden alten deutschen

Tempolimits auf 80 km/h für PKW und 60 km/h für LKW waren schon nach

dem Kriegsende auch im Saarland abgeschafft worden. So wurde also gerne

gerast, was das Fahrzeug hergab. Es gab zwar Strecken mit

Geschwindigkeitsbeschränkungen, auch in Ortschaften, aber Tempo 50 als

allgemein gültige Höchstgeschwindigkeit wurde

erst im September 1957 wie in der gesamten Bunderepublik eingeführt (siehe Zeitungsausschnitt rechts aus der SZ vom 31.8.1957).

Der Straßenzustand war sehr verbesserungsbedürftig, es gab keine Leitplanken, keine Zebrastreifen und kaum Fahrbahnmarkierungen.

Innerhalb der Städte war Kopfsteinpflaster weit verbreitet und oft mit

Straßenbahnschienen garniert. Bei Regen wurde es gefährlich, insbesondere für

die vielen Zweiradfahrer. Motorroller konnten ihr kippeliges Fahrverhalten dann voll ausspielen.

Noch gefährlicher wurde es bei Dunkelheit. Oft waren Fahrzeuge

mit nur einem Scheinwerfer oder nur einem funktionierender Rücklicht

“einäugig“

unterwegs. Die funzeligen

6-V-Lampen mit mattgelbem Licht nach französischer Art

taten das ihre dazu. Mancher Landwirt brachte die Ernte mit total

unbeleuchtetem

Fuhrwerk nach Hause, und Baustellen waren durch oft genug selbst

verlöschende rote Petroleumlampen nur unzureichend gekennzeichnet. Noch gefährlicher wurde es bei Dunkelheit. Oft waren Fahrzeuge

mit nur einem Scheinwerfer oder nur einem funktionierender Rücklicht

“einäugig“

unterwegs. Die funzeligen

6-V-Lampen mit mattgelbem Licht nach französischer Art

taten das ihre dazu. Mancher Landwirt brachte die Ernte mit total

unbeleuchtetem

Fuhrwerk nach Hause, und Baustellen waren durch oft genug selbst

verlöschende rote Petroleumlampen nur unzureichend gekennzeichnet.

Das Bild zeigt eine Baustelle in der Stengelstraße in Saarbrücken (im Hintergrund erkennt man rechts die Kirche St. Jakob). Foto: Walter Barbian (Saarlandarchiv)

Einige Autofahrer hatten auch dieses oder jenes Bierchen intus. Es gab keine Promillegrenze, und

wer nicht auffällig fuhr oder gar in einen Unfall

verwickelt wurde, verhielt sich nicht strafbar. Eine Verurteilung durch

ein Gericht wegen Trunkenheit am Steuer musste nicht automatisch zum Verlust

der Fahrerlaubnis führen.

Das

Ergebnis war

insgesamt erschreckend: Die Anzahl der Unfälle stieg dramatisch an.

Mitte der

50er-Jahre waren im Durchschnitt jährlich 4,1 von 100 zugelassenen

Fahrzeugen

in Verkehrsunfälle verwickelt. Bei rund 60.000 zugelassenen

Kraftfahrzeugen

waren mehr als 70 Verkehrstote im Jahr zu beklagen. 2011 war die Zahl

der Kraftfahrzeuge

im Saarland auf fast 700.000 angewachsen. Die Anzahl der

Verkehrsunfälle war zwar leicht gestiegen, trotz zehnfacher

Verkehrsdichte betrug sie nun 4,4 pro 100 zugelassener Fahrzeuge, aber

die Zahl der Verkehrstoten war auf 41 gesunken.

Autofahren zur Saarstaatzeit war viel gefährlicher als heute. Denn inzwischen wurden die Straßenverhältnisse massiv verbessert.

Dabei halfen zahlreiche staatliche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der

Fortschritt bei der Konstruktion der Fahrzeuge. Die damals am meisten

gekauften Autos hatten Heckantrieb und Pendelachse: das

Crèmeschnittchen in Frankreich und im Saarland, und der VW Käfer in der

Bundesrepublik.

Fahrzeuge dieses Konzepts waren, und das war wichtig, kostengünstig zu

fertigen. Der Nachteil war bekannt, wurde aber weitgehend verschwiegen

oder von

den Käufern mangels erschwinglicher Alternativen hingenommen: Das

Fahrverhalten

war besonders auf nasser Straße problematisch. Fuhr man in einer Kurve

zu

schnell, wurde man schlimmstenfalls vom eigenen Fahrzeugheck überholt

und

landete im Gegenverkehr.

|

|

Dinge

wie aktive

Fahrsicherheit, siehe Heckantrieb und Pendelachse, oder Sicherheit im

Innenraum

standen noch nicht im Vordergrund. Die Armaturenbretter waren aus

bestem Blech

und glatt lackiert. Fahrzeuge hatten sogar noch metallene Haltestangen

an den

Rückenlehnen der Vordersitze, und die Lenksäulen ragten wie

Schaschlikspieße in

den Innenraum. Eines der ersten Fahrzeuge mit gepolstertem

Armaturenbrett und

damit verbesserter Sicherheit für die Insassen war der Peugeot 403.

Sicherheitsgurte

gab es nur in Flugzeugen. Kippschalter mit langen Hebeln galten als

sportlich.

Im Falle eines Unfalls waren die Folgen aber oft entsetzlich. Typisch

waren nach tödlichen Unfällen das vom Fahrer mit letzter Kraft gegen den Aufprall nach vorne durchgebogene Lenkrad und die blutverschmierte Lenksäule. Unfall-Fahrzeuge standen bisweilen

sichergestellt auf den Höfen der Inspektionen der Verkehrspolizei, vielleicht

zur Warnung. Starke Männer behaupteten am Stammtisch, sie könnten sich bei

einem Unfall am Lenkrad abstützen. Sie hatten bestimmt nie die Wracks gesehen.

|

Armaturenbrett eines

Peugeot 403 (Foto:

Snoopy, wiki commons)

|

Problematisch und

unfallträchtig war das Fahren bei Schnee- und Eisglätte. Es gab keine Winterreifen, sondern nur grobstollige "Matsch- und Schnee"-Reifen, die auf wenigen Fahrzeugen gefahren wurden.

Die Verkehrsbetriebe versuchten, irgendwie den Busverkehr aufrecht zu erhalten. Die

Straßen, durch die Omnibuslinien führten, wurden mit Sand und Split,

später auch mit Salz abgestreut. Ein gefährliches Unterfangen für

diejenigen,

die diese Arbeit ausführen mussten. Es gab noch keine speziellen

Streufahrzeuge. Zwei Arbeiter standen hinten an der Bordwand auf den

eingesetzten Lastwagen und verteilten mit Schaufeln das Streugut von

den

langsam fahrenden Fahrzeugen herab auf die Straße. Später wurden

rotierende

Streuer angebaut, die nun ihrerseits weiterhin per Schaufel gefüllt

wurden. Die teilweise

drastischen Salzmengen waren mit verantwortlich für den später

grassierenden

Rostbefall der Autos.

|

Schrottreife Autos auf dem Hof der Polizeikaserne Saarbrücken, um 1957

Foto: Walter Barbian (http://www.saarlandarchiv-walter-barbian.eu)

|

|

|

Da

sich das Fahrzeugaufkommen zwischen 1949 und 1954 verdoppelte, kam es

zu massiven

Verkehrs-behinderungen in den Städten während des Berufsverkehrs. Es

waren

außerdem in erheblichem Umfang LKWs unterwegs, die für den Wiederaufbau

unverzichtbar waren. Eine Verkehrsregelung durch Polizisten war an

vielbefahrenen Kreuzungen unumgänglich geworden. So kam der Saarländer

zu “weißen Mäusen“ - das waren Polizisten, die den Verkehr regelten und

weiße Uniformjacken oder lange weiße Mäntel truhen. Nahezu jeder

Saarländer kannte damals die dadurch besser passierbar gemachte

Kreuzung Bahnhofstraße/ Viktoriastraße am so genannten Korn's

Eck in der Landeshauptstadt. Garantierten doch dort zwei oder mehr

Verkehrspolizisten besonders in der

Weihnachtszeit dafür, dass Fußgänger halbwegs ungefährdet, vom

Hauptbahnhof her

kommend, die Geschäfte in der Bahnhofstraße erreichen konnten.

"Weiße Mäuse" Ecke Bahnhofstraße/Viktoriastraße

Foto: Walter Barbian (http://www.saarlandarchiv-walter-barbian.eu)

|

An

dieser Kreuzung

wurde sinnvollerweise auch eine der ersten Ampelanlagen installiert,

die die Polizisten über einen grünen Schaltkasten vom sicheren

Bürgersteig aus

steuern konnten. Die Verkehrsampeln waren von SIEMENS, hatten aber nach

französischem Vorbild zusätzliche Ampelsignal-Leuchten im unteren

Mastteil. Diese

waren wahrscheinlich deshalb notwendig, weil man nur mit ihrer Hilfe

die Ampelsignale

aus einem unmittelbar davor haltenden

4 CV beobachten konnte...

Aufgrund der hohen Unfallzahlen blieb die Verkehrspolizei nicht untätig und beschaffte bereits in

den frühen 50er-Jahren ein Geschwindigkeits-Messfahrzeug mit Schweizer Traffipax-Ausrüstung.

Das war der Name der damals allen Autofahrern bekannten

Tempomessgeräte. Gemessen wurde durch Hinterherfahren, dokumentiert per

Foto. Eine

andere Methode zur Überwachung der Geschwindigkeit erfolgte per

Stoppuhr und

Ermittlung der Zeit, die zum Durchfahren einer Messstrecke benötigt

wurde. Die

gefahrene Geschwindigkeit wurde aus einer Tabelle abgelesen. Das

Verfahren war

aufwändig hinsichtlich des Funkgeräte- und Personaleinsatzes. Außerdem

achteten die saarländischen Autofahrer zunehmend auf auffällig am

Straßenrand

postierte Polizisten.

Mehr zum Thema Polizei finden Sie auf unserer Seite Die saarländische Polizei (1945 - 1959)

Wir fahren weiter...

1955 wurde gewählt. Die Entscheidung fiel eindeutig für den

Anschluss an die Bundesrepublik und deren Wirtschaftswunder aus. Zwar fuhr die

Polizei noch über Jahre hinweg Peugeot, aber die deutschen Hersteller sollten

fortan den Markt beherrschen, allen voran VW: Großklos sei Dank. Auch Dechent

verkaufte wieder Opel und Seibert Mercedes. Die Autos wurden immer besser und

immer sicherer, aber auch immer schneller. Es kamen die Sicherheitsgurte, die

Warnblinkanlagen, die grünen Wellen, aber auch die Radarüberwachung und die

Geschwindigkeitsbegrenzungen, nicht zu vergessen die Promillegrenzen. Heute

kann ein Auto mehr Airbags als Sitzplätze haben, und Systeme zur Erkennung von

Verkehrszeichen und Fahrbahnrändern sind bereits auf dem Markt. Sie hätten

damals nicht funktionieren können, weil die notwendigen Markierungen auf den

Straßen fehlten. Es gab noch den nächtlichen "Blindflug" im Elsass und in

Lothringen. Der LKW-Verkehr, im Saarstaat damals unverzichtbar beim Wiederaufbau,

bremst uns heute als internationales “rollendes Lager“ auf der Autobahn aus.

Aus

dem Saarstaat ist am 1. Januar 1957 ein deutsches Bundes und

gleichzeitig ein europäisches Transitland ohne Grenz- und

Zollkontrollen geworden. Die "freie Fahrt für freie Bürger" ist uns

aber aufgrund des stark

angestiegenen Verkehrs unterwegs abhanden gekommen.

|